富士見丘 世界標準の教育(2)

今年7月に、シンガポールの国際研究発表会に参加するのは、高3生チームであるが、このチームだけが、特別な問題意識をもって、創造的な問題解決を行えるのではない。

富士見丘生全員に、「サステイナビリティの視点に立った社会課題への高い問題意識を持ち、他者と協働して問題を発見し、解決に導く思考力と行動力を身につけ、海外の人と英語で意見交換できるコミュニケーション力を鍛えていく」教育環境があるというところが、実にダイナミックでなのある。

しつこいようだが、機会を与えるけれど、それを活用できるのは、選抜された一握りの生徒で、ゲットできるかどうかは自己責任だという競争優位の教育ではない。全員が学べる環境を設定して、全員が高みにジャンプできる可能性や希望がある学校が富士見丘だ。

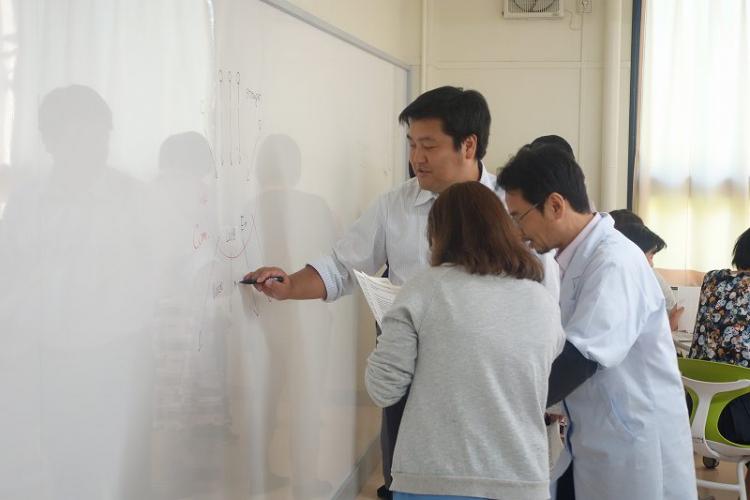

(高2のシンガポールフィールドワークの準備をするサスティナビリティ演習)

もちろん、国際コンクールなどは、競争だが、そのコンクールに参加するメンバーを選抜して立ち臨むのではない。全員が挑戦できる環境を設定したうえで、各種コンクールにチャレンジするのである。だから、習熟度別クラスやコース編成の発想が、同校にはない。

生徒一人ひとりの才能を伸ばす学びの環境がカタチづくられているということなのだ。

(マレーシア・フィールドワークのチームでは「ライフスタイルと環境」というテーマを扱う。実際にマレーシアの環境問題にかかわっている国立環境研究所藤野主任研究員を招いてのコラボ学習)

さて、高3の生徒との話を聞いたうえで、彼女たちが1年前に体験していたサスティナビリティ演習を取材した。そして、合点がいった。こういう丁寧な探究のモチベーションを引き出すところから学びが始まっているから、広い視野と深い考察ができるようになるのだと。

シンガポールチームもマレーシアチームも、この時期は、自分が興味をもったことや探求するテーマについて調べてきてパワーポイントなどにまとめてプレゼンしていくのが基本。マレーシアチームでは、たとえば、なぜイスカンダル計画について調べるのか?イスカンダル計画とは何か?イスカンダル計画を実施する地政学的条件やリスクは何か?日本のどの地域と似ているのか?その地域との二酸化炭素の排出量などの違いはどれくらいか?果たしてこの計画はうまくいくのか?多様な角度から調べていた。

藤野氏は、短期間でここまで調べられたことにエールをおくり、実際にフィールドワークするともっと気づくことがたくさんあるし、計画の是非についても、リアルに実感できる。調べて仮説を立てて、理解を深めておけばおくほど、気づきも多くなると、生徒が作成したパワーポイントを一枚一枚丁寧にめくりながら、アドバイスをしていった。実際にマレーシアの環境問題にかかわっている国立環境研究所藤野主任研究員のアドバイスは説得力の重さが違う。

シンガポールチームでも、一人ひとりがまず調べてきたことを発表。マレーシアチームでも同じことが言えるが、一人ひとりの問題意識に、クラスのメンバー全員が真剣に耳を傾けていた。すでにその問題意識の発表の段階で、魅力的なプレゼンの工夫が凝らされてもいた。

(プレゼンツールは、電子黒板あり、iPadあり。ストーリーテラーという自分自身の身体をプレゼンツールにする生徒もいて多様。)

ある生徒は、インパクトのあるシンガポールのポストモダニズム的な大きな建物をバーンと提示。どこがファサードかわからない。クラスのメンバーが、前のめりになって、いったいなんだろうと引きつけられる。そこから、建築デザイン、都市計画、環境を考慮した政策などに話がスーッと進む。もちろん、建築が観光経済の資源である仮説も立てる。

また、ある生徒は、現代の日本人は宗教を、日常生活であまり意識しないけれど、海外に行くと人々の宗教に対する意識が高いのに驚く。シンガポールは多様性と言われれているが、その一つに様々な宗教を信じている民族が集まっていることが挙げられる。宗教によって経済や政治に対する考え方、文化に対する影響度も違うはず。2020年に向けて、日本がどんどん海外に国を開いていくのなら、宗教について調べることも大事だと思うと。

担当の教務部長の関根先生も、昨年のシンガポールのフィールドワークではなかった問題意識。本質的で重要な問題だと思うとエールをおくった。

SGHにおけるクラスというのは、かくして学習する組織として、互いの探究心へのリスペクトと応援がなされていく。集団のより知的なつながりが濃厚になっていく瞬間を体験していく。この体験こそ、社会にでたときの人間力の基礎となるが、その点につては、今はまだ関根先生は、じっと見守っている。

このような探究活動には、ICTは欠かせないが、富士見丘のICTの環境は実に興味深い。ある意味理想型だ。というのも、他の学校は、タブレットにするか、ラップトップにするか、機種選定がなかなかたいへんだ。しかもプロダクト企業も一社に絞るのが通例だ。

しかし、富士見丘は、生徒自身のラップトップも持ち込み可だし、学校のPCやタブレットを借りて使うのも可。生産企業も一社ではない。でもそのことが逆に非常にシンプルなシステムで柔軟にサイバーとリアルなスペースを行き来できる。もちろん、そのこと自体にコストはかからない。

グーグルドライブを活用し、互いの資料の共有もしてしまう。そこに教師も生徒もアカウントで共有できるから、いろいろなやりとりが、いつでもどこでも行える。インターネットにつなげられれば、どの機種でもどのパソコンでもつながる。

もちろん、セキュリティの問題を回避するために、共有するコンテンツには配慮する。それにしても、このシステムは、生徒が自ら活用してしまうほど。考えてみれば、彼女たちはデジタルネイティブ世代。

このようにICT環境を自由に使えるので、当然海外とのやりとりもサイバー上で、できてしまう。サスティナビリティ演習は、慶応義塾大学SFCとも連携しているが、そのときは、スクリーンの向こうに海外の高校生の存在があり、そのままいっしょに授業は展開していく。

そんなハイテク環境の学びが展開していると思っていると、生徒は書籍の中にも没入している。いったいなぜ?その生徒は、「関根先生がおっしゃるように、インターネットだけでは情報が偏っていたりまだまだ不足していますから。探究していくとどうしても本の重要性に気づかないわけにはいかないのですよ」と。

なるほど、これだ。これが、高3生が「教養」を背景に英語で議論すると言っていたことなのだと、大いに納得できたのだった。