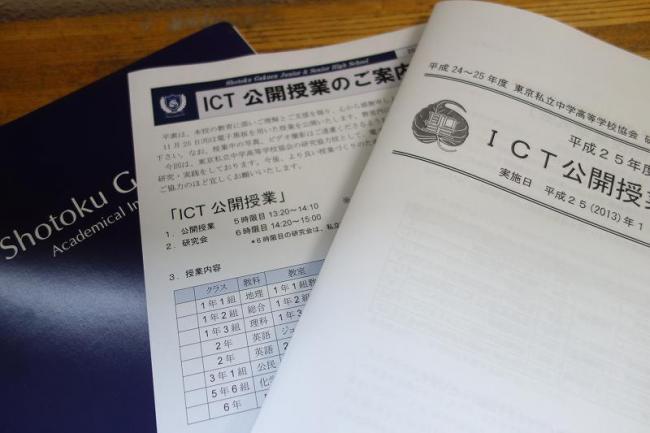

聖徳学園は、平成24年~25年度東京私立中学高等学校協会研究協力校として、「平成25年度ICT公開授業研究会」を行った。8クラスの通常授業でICTが活用されているのを見学できた。電子黒板が開く未来の授業が展開されていた。by 本間勇人:私立学校研究家

リアルタイムで世界を知る=知識を世界にリンクする

社会科の授業では、最新のニュースを映し出すところから始まった。wifi環境が学園全館で使える環境になっているということがわかった。そして、リアルな世界の時事問題といつもの授業で扱っている知識をつなぐ対話が行われていた。

地図・図・グラフを動かして映し出す=関係や時空の相関への気づき

社会及び理科では、地図や図、グラフを電子黒板に映し出すとき、アニメーション機能を活用するから、線が示唆する関係の意味が同時にわかるようになっていた。教科書の図と説明文を照らし合わせながら読める生徒は、問題ないが、文章しか読まない生徒やグラフしか見ない生徒もいる。実際に教科書を読んでいても、脳の活動は生徒によって違う。

ところが、電子黒板の場合は、理想的な脳の働き=考える作業に、すべての生徒が参加できる。今回、聖徳学園の教師は、その効用を巧みに引き出していた。

ただし、このときのポイントは、生徒のノートテーキング。電子黒板による情報提供は、量が膨大になるため、市販の大学ノートでは、生徒によって情報収集・整理の仕方にバラつきがでる。

そこで教師によるワークシートの創意工夫が重要になってくる。また、電子黒板によるバーチャンルな感覚に通常の黒板のリアルな使用も欠かせない。気づきは、微細な差異の仕掛けによって生まれるから、バーチャルとリアルな道具の組み合わせの工夫は見逃せない。

教科書以外の資料や動画をリンク=ハイパーテキスト感覚

どの教科でも共通しているが、教科書以外の情報が映し出されるハイパーテキスト感覚は、ホームページの検索に慣れている今日の生徒には欠かせない。詳細な情報や動画にリンクするような感覚が、授業で展開されなければ、授業は退屈になる。

というのは、生徒の学びのスタイルがICTスタイルにすでになっているときに、従来型の授業を展開することは、古いものを押し付けることになる。そうなると、抑圧感が生まれてしまうから、生徒のモチベーションは下がる。新しい時代の学びを追求している聖徳学園は、生徒の潜在的ニーズに応えているということになる。

シャドーイングやキング牧師の演説のプレゼンテーション=複数の感覚の同期が感動を生む

英語の授業では、電子黒板に映し出された英文のシャーどーイングを行っていた。生徒全員が同じテキストを共有できるのがポイントだ。もし各人が教科書を見ながらという従来型の授業だと、何ページの何行目という確認を何度も行うことになり、その指示が抑圧的な雰囲気を発生させ、モチベーションを下げる。

ところが、テキストを共有し、大きな声でシャドーイングすることによって、文字を音声に転換する作業に集中できるし、リズムもシンクロするから楽しくなる。

またキング牧師の有名なスピーチを流しながら、それに合わせて生徒が前に出てプレゼンする。キング牧師とシンクロしながら演説できるのであるからこんな心強いことはあるまい。“I have a drean !”の熱は、英語の授業を超えて、世界に貢献する自分になりきる瞬間も演じられる。そこには授業で感動を伝える創意工夫があった。

世界を動かす意志の学びこそ教養である。

世界標準に匹敵する脳力開発

脳力開発という聖徳学園独自の授業がある。電子黒板に問題が提示され、すぐに解答がでて、次の問題に移るというスタイル。生徒はその結果を同時に記録していく。これによって、「認知」「記憶」「拡散思考」「集中志向」「評価」のどの脳力の領域が強いか弱いかが瞬時にわかる。自分の得意な脳力を伸ばし、弱みを補強することについて、自己診断できるところが優れている。

もしこの自己診断が、タブレットによって1人ひとりログ(記録)をとるというようなことになると、脳力のポートフォリオを振り返ることができるから、将来画期的な新しい学びとして教育学の研究対象になるだろう。

この手法は、IB(国際バカロレア)、PISAなどでも参照されている認知領域のタキソノミーと重なるところがある。そのタキソノミーによると、思考というものを、「情報の取りだし」「理解」「応用」「分析」「メタ認知」「評価」の関係全体によって構築されるものとしている。聖徳学園の考え方と世界標準の考え方はおそらく共通点があるはずである。

たいへん興味深いので、いずれ機会をいただいて、詳しく聞いてみたい。

ICTだからできる高度な授業=頭のフェイント

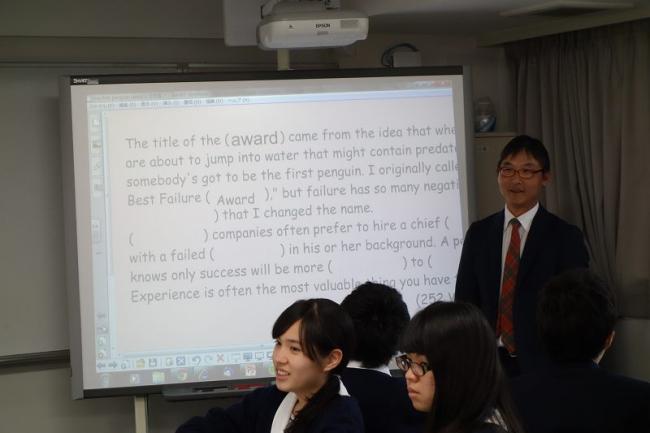

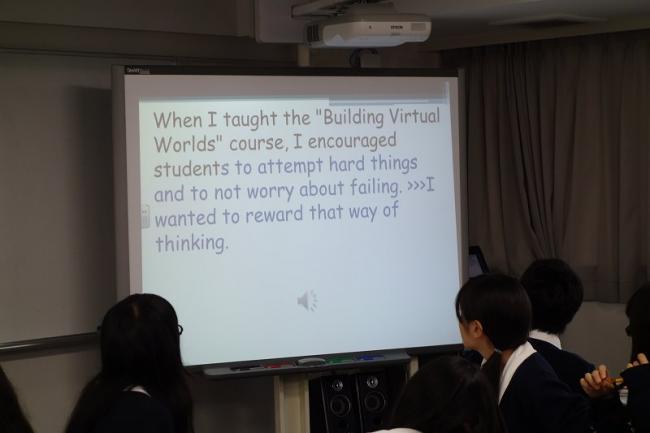

1時間の間に8クラスを見て回ったので、高3の英語の授業の最後の部分をなんとか見学できた。一見すると大学受験の勉強であったが、いっぺんにというか同時に、リスニングあり、テキストの構造から単語を推理する問題ありで、あらゆる英語の学びの要素が複合していた。また、教師も英語しか使わない。

にわかには、何が起こっているのかわからなかった。受験のための英語の授業なのか、英語による哲学の授業なのか、生徒たちの真剣さが英語の学びに対する反応というものでもなかった。しかし、いくつか提示されたテキストから、生徒が重大な自己探求を引き受けている最中であることがわかった。

学習指導案によると、そのテキストは故ランディー・パウシュの「最後の授業」から引用されていた。カーネギーメロン大学の終身教授だったパウシュは、自身が膵癌の末期症状にあることを知り、2007年9月18日に「最後の授業:子供時代に抱いた夢の実現」というテーマの授業を行った。有名な授業である。その書籍版からの引用。

全部で6時間のプログラムとはいえ、聴覚イメージ、視角イメージ、触覚イメージ(ワークシートを記述)、英文の構造分析などを同期させて連合させ、それを通してランディのイノベーション思想に到達させるには時間が圧縮されている。しかもその背景にはパウシェの人生をかけた子供にたいする希望があることをシェアまでするのだ。ICTなくしてこの凝縮は不可能だ(それに授業は氷山の一角で、準備の時間は想像を絶する膨大なものだっただろう)。

高3の英語の授業は、英語の授業である。しかし、“Be the First Penguin”というテーマを理解や応用の認知領域を超えて、自己決定にまで至る時間でもあった。ゴールが設定されていて、ゴール以上に飛ぶ思考を、パウシュは「頭のフェイント」と呼んだ。最後の授業では、この「頭のフェイント」というフレースを何度も使った。

そして、その「最後の授業」は、言うまでもなく、ICTをフルに使った授業だった。聖徳学園のICT授業は、パウシュのような授業のスタイルをモデルにしているということではないか。なんと粋な「頭のフェイント」を最後に仕掛けたのだろう。