Created on 6月 16, 2014

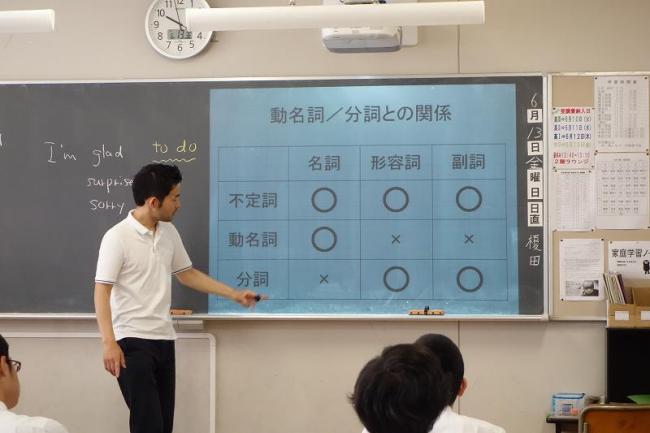

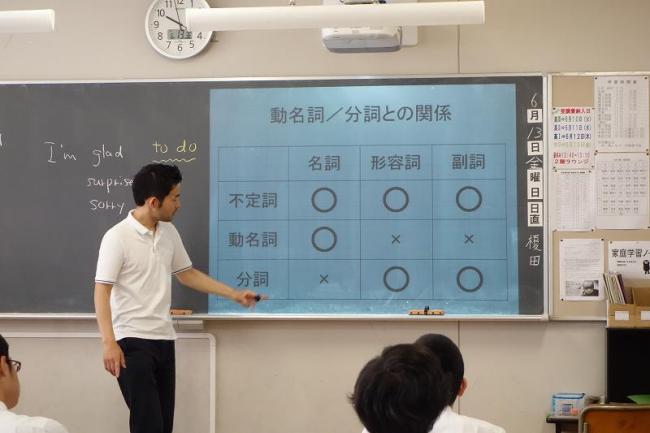

高橋先生の中3の英語の授業 電子黒板の有効活用で、静態的知識から動態的知識へ

取材に訪れたとき、高橋一也先生(聖学院英語の21世紀国際教育部部長)は、教科書のレッスン終了後の確認の授業を展開していた。

テーマは、不定詞の機能。文法事項が中心。といってしまえば、21世紀型教育における英語の授業は文法をやらないのではないかという疑問を投げられがちだが、それは違う。

文法とはルールである。それぞれの国の言語を理解するのに、はじめは、それぞれの言葉のマテリアル情報を収集して、それを分析して、一般化してルールを見つけるのと同じ作業は必要だ。

つまり言語の「構造」を見出す手法を高橋先生は、電子黒板を活用して生徒とやりとりしていく。

文法を言語の「構造」や「機能」としてとらえ返すあるいは拡大しているのが、高橋先生の英語の講義である。

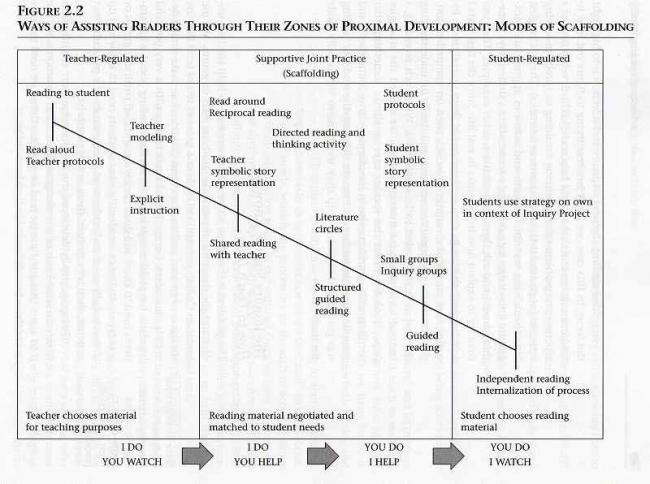

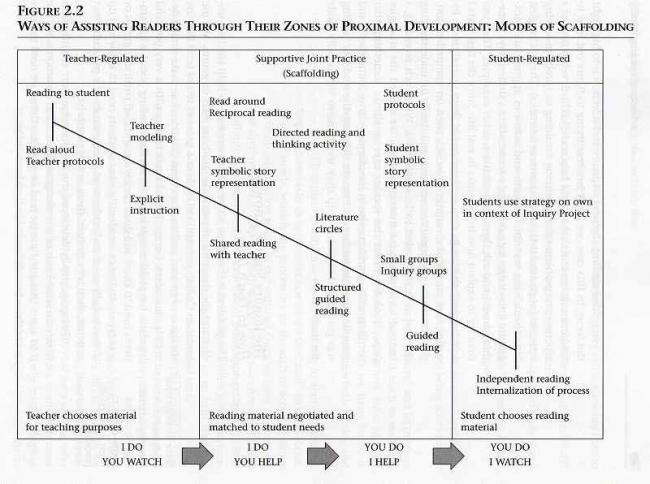

それでは、どこがPILか?PILとはIBでもチャータースクールでも、シラバスを考える時に仕掛けられときにヴィゴツキーの「発達の最近接領域」の発見と、その領域でのピアインストラクションである。

20世紀型は、教師が生徒に情報を伝えたり、問答形式で授業を行う。教室の生徒全員が同じ能力を持っていれば、それは効果的であるが、ほとんどの場合、能力にはバラツキがある。

また、今後大きなうねりとなる、海外の子どもたちが教室に参加してきたとき、異文化の文脈が挿入されるから、能力そのものの概念にも影響を与える。

そうなってくると、もはや教師が与える問いは、子どもによってはあまりに高いハードルになる。いわゆる落ちこぼれが生まれる機会をわざわざつくることになるのである。実際20世紀型教育はそうしてきたのである。

そこで、21世紀は、潜在的能力として体験値がほぼ同じ子ども同士で対話させる機会を講義の中に挿入した。いっしょに飛び越えられるちょうど良いハードルを設定し、飛び越えられたら、次のハードルを設定しなおして、再びチャンレジするというサイクルが生まれた。

ヴィゴツキー自身は、残念ながら若くして他界したから、教師と生徒の間にそのサイクルが生まれる「最近接発達領域」を見出したところで終わっているが、その後、その流れは今に受け継がれ、生徒どうしの間でこそ「最近接発達領域」は見いだせるという理論と実践が広まった。

(Strategic Reading から)

聖学院は、もともと生徒1人ひとりの能力をどうやったら社会に結びつけられるかというIBのDPのCASと同じボランティアベースの教育を行っていたから、それを可視化するのはそう難しくなかった。多くのPBLの機会で、それを発見し、中学部部長の大野泰邦先生と高校部部長の伊藤豊先生が、昨年夏の教員研修会で、PBLや最近接発達領域をメタ認知段階でシェアした。

そこから一気呵成に、PIL、PBL、電子黒板の活用が浸透した。