ニュース報告とブックトークとでは、扱う素材が違うにもかかわらず、生徒がアクティブに学ぶ活動は共通しており、共立らしい学びになっているわけですが、それはいかにして育っていくのでしょうか。ニュース報告にひき続き行われた菊地先生の授業を見学することによって、先生方の授業そのものが、生徒にとって学びのロールモデルでありメンタルモデルであるということに気づきました。

生徒によるニュース報告が終わると、報告に耳を傾けていたクラスの仲間は、全員がフィードバックシートにコメントを書き込み報告者に提供します。これによって、報告者は達成感を抱きつつも、改善点をメタ認知することができます。

しかし、ただ賞賛するのではなく、かといって非難するわけでもなく、適切なアドバイスができるようになるには、どのようなトレーニングがなされているのでしょうか。この回答はすぐに菊地先生の言動によって了解できました。

菊地先生も引き続き授業に入る前に、簡単なコメントを語ります。その内容は生徒の報告の中で関連した箇所を、資料集や過去のノートにつないで、そこからさらに掘り下げていく可能性が開かれる極めて具体的なコメントです。具体的だからわかりやすいコメントであるのはもちろんですが、生徒自身が報告した内容と資料集や授業のノートを結びつけるというのは、生徒にとって自分事になっている内容をさらに世界を広げるインパクトがあります。

この自分の世界を広げるインパクトは、全員が同じように体験していきます。ブックトークも同じシステムです。そしてこのようなコメントのし方は、実は菊地先生以外の先生も同様に行います。報告者の内容と授業の素材を必ず「つなげ」ていくのです。

それが、生徒のコメントのし方のロールモデル/メンタルモデルになっていたのです。

(フィードバックシートに書き込むシーン。勤勉・誠実・友愛のマインドが共有されています。)

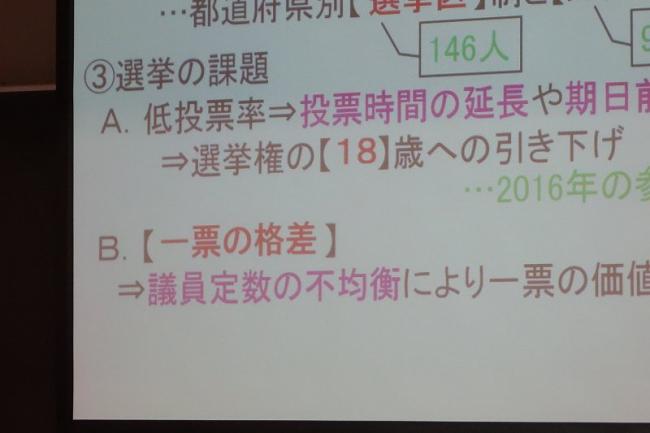

さて、いよいよ菊地先生の通常の公民の授業が始まりました。最初はパワーポイントで「選挙」の基礎知識をダーッと確認していきます。

社会科の授業というのは、やはり知識が大切だから、このような授業は効率がよいなあと納得しましたが、それはすぐに浅薄な了見だということがわかりました。というのは、ここからが本格的な授業だったのです。スクリーンが巻き取られ、プロジェクターも消されました。今度は板書しながら同時に問答形式の授業が始まったのです。

そして、生徒はというと、今まで書き込んでいたサブノートを傍らに置いて、ノートを取り出しました。このメリハリが、ある思考のステップを身体感覚で体得していく大切な切り替えになっていました。

つまり、サブノートは、基本的な知識による「事実」の理解のための思考作業ですが、いわゆる大学ノートへの書き込みは、その事実を踏まえてさらに深堀していく思考過程が展開する場になっていたのです。

菊地先生は、「一票の格差」があるという事実を知るだけではなく、それをケースメソッドによって生徒と理解を深める板書と問答を繰り返していきました。このときに大切なのは、実際のケースを資料集から抜き出すのではなく、説明するためのシンプルな例を自ら編集したのです。生徒は、事実をシミュレーションしたときに、はじめて知識を活用できるようになるという実感を抱いたことでしょう。

問答はさらに続き、問題が何なのか発見されていきます。そして行きつく先は当然問題解決なのですが、ここで重要な点は、ケースメソッドによって、生徒自らが「問題を発見する」気づきの体験をするということです。

(先生と問答をするときの生徒の目は、なおいっそう輝きます)

菊地先生の授業を振り返ると、知識確認によって事実を理解し、そこからケースメソッドという応用を通過することで、問題を発見するクリティカルシンキングを発動します。そして、最終的には問題解決を行うという一連の思考過程を歩いていく授業だったのです。

このような授業の展開について、児島校長はこう語ります。

「基本的な知識を確認したら、当然それを活用し、問題を発見し、どうしたら解決できるのか問答形式の授業になるのは本校の伝統的な授業です。京都大学の溝上教授がいうには、このような授業こそアクティブラーニングの原型であるらしい。そういう意味では、全員がアクティブラーニングを行っているということになります。中1・中2で行っている新しい英語教育にもちょうどよい具合につながっています。ICTの環境もさらに新しくしていくことを考えていますから、アクティブラーニングのエンジンはもっと強力になっていくでしょう。」

ニュース報告やブックトークのストーリーでも、素材の客観的な理解から始まり、関連事項をつなげ、そこから自分の発見した問題を掘り下げながら、世界を読み解いていく、あるいは新しい世界を創っていく生徒の学びの姿勢のロールモデル/メンタルモデルは、共立女子の先生方の授業の展開そのものだったのです。