第1回 21会Webダ・ビンチセミナー (1)

「思考力テストに埋め込まれた学習理論」

思考力テスト部会は、10月に実施された第1回第21会Webソクラテスセミナー(学習理論部会主宰)を受けて、「第1回21会Webダ・ビンチセミナー」を開催(2013年11月22日)。

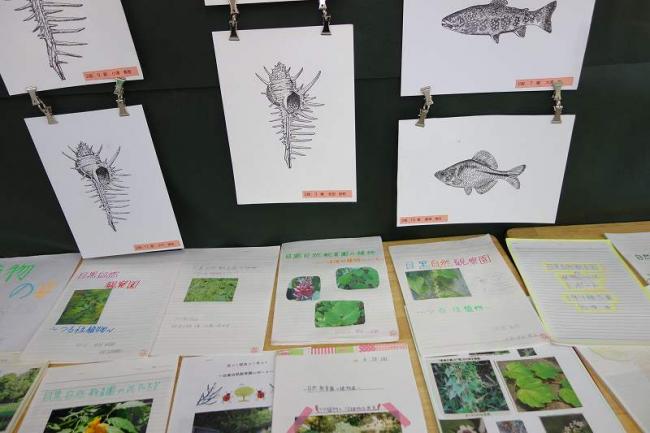

ソクラテスセミナーで確認された学習は、生徒の興味と関心を立ち上げないで、いきなり知識を投げ込む講義型授業ではなく、生徒の興味関心を立ち上げる問題場面の設定から始まる。

その場面に生徒が参加することによって、生徒自らが問いを立ち上げる。そして、その問いを掘り下げていく思考のテクニックを共有する。

今回、思考力テスト部会では、本橋先生がご自分の学校「聖学院」で実施している「思考力セミナー」(2013年11月9日)の中に埋め込んだ「学習理論」を形式知化して報告。有山先生もご自身の学校「工学院」で実施している体験を適宜補足し、参加者と共有する会となった。 by 本間勇人:私立学校研究家

参加者:左から、菅原先生(八雲学園高等部部長)、伊藤先生(聖徳学園校長)、本橋先生(聖学院数学科主任・IB研究家)、有山先生(工学院司書教諭・都留文科大学講師)、大島先生(富士見丘教頭)