今年度のアクレディテーション始まる

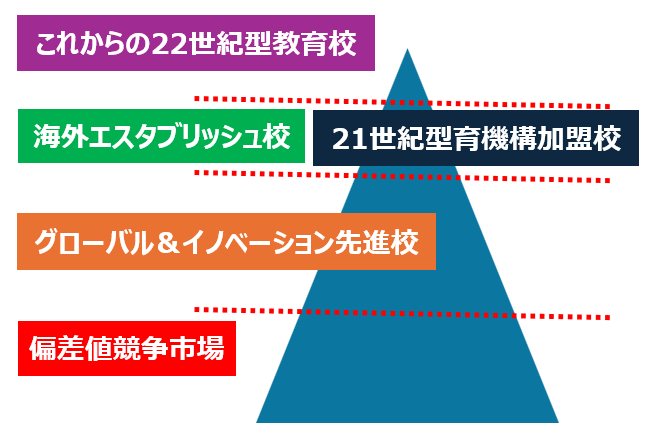

英語の授業では、静岡聖光学院の魅力を英語で伝えるプロモーションビデオの撮影をしていました。各自が自分が紹介したい魅力的な場所について、その紹介文を英語で書き、それを動画にまとめていくのです。ネイティブ英語教員は、英文の内容や発音などでもちろんサポートはしますが、どの場所をどのように紹介するかは生徒が自ら考えていく必要があります。また出来上がった動画はアメリカの高校に送られるということで、生徒は皆真剣で、撮影時はかなり緊張をしている様子でした。動画を見てもらうにせよ、プレゼンテーションをするにせよ、あるいは展示(exhibition)にしても、最終的なアウトプットを誰かに見てもらうということでPBLはその学びの質が高まっていきます。

星野明宏校長先生と副教頭の田代正樹先生は、校内の学びがほぼPBLとして定着していることに自信を深めていました。お二人の話に耳を傾けていると世界スタンダードで考えており、すでに日本の枠組みを超越していることが明らかです。

2年前に公表したA-レベルの導入は、GCSEにまで対象年齢を下げることで、海外大学進学希望者や海外帰国生に強烈にアピールする学びの機会として実用段階に入ったということです。さらにAレベルを推進する上で重要な海外ネットワークにも接続、まさに「世界の学校」として不動のポジションを得たと言えるでしょう。

星野校長は、このような自校の成長や成功に満足することなく、より高みを目指す上で他所の学校や組織に積極的に関わっていきたいと語っていました。

今後の静岡聖光学院の躍進にますます期待がかかります。

10月31日(日)工学院の田中歩先生が総合司会を、そして工学院の若きSGTがファシリテーターとなり、授業デザインのツールをテーマに、オンラインでディスカッションが行われました。

これまで4回に渡って実施されたSGTをフィーチャーするイベントの締めくくりです。21CEO加盟校の先生方も文化祭準備などで忙しい中であるにも関わらず、数多く参加してくださいました。

イベントの冒頭、平方邦行先生(21CEO会長)は、若きSGTに力強いエールを送りました。日本私学教育研究所所長として全国の私立学校の校長あるいは教員との研修を実施する毎日から、日本の教育への不安や苛立ちを感じることもあるそうですが、それを払拭できるのは21世紀型教育を実践できる若い世代であるという期待と確信に満ちたものでした。

「SGTの授業デザインツール」のディスカッションは、ブレイクアウトセッションで4つのグループに分かれて行われました。そのディスカッションをファシリテートしたのは、臼井理恵先生、片瀬健太先生、柳田健吾先生です。田中歩先生は総合司会およびファシリテーター、さらに工学院SGTチームリーダーを兼務していましたが、難なくさらりとこなしているのは田中先生ご自身の懐の深さと工学院SGTチームの結束が強いことの証です。

工学院の若きリーダーは、新しいSGTのモデルとして参加者の先生方に頼もしく映っていたようです。参加校の先生方も大いに刺激を受けたことでしょう。

教育研究センターでは、7月の和洋九段女子、8月の静岡聖光学院、9月の聖学院、そして今回の工学院と、4回のイベントの流れを作りながら、今年度のフィナーレを12月の「SGTアワード」に設定しています。「若い先生方が学校内だけでなく、外に向けて、とりわけ世界に向けて活躍できるような場を創り出すこと、これこそが今年度の最初に設定されていた目標です」と教育研究センターを牽引する聖学院の児浦良裕先生は、イベントの意義を総括しました。

閉会挨拶は工学院附属中高の中野由章校長です。中野校長は、若手SGTとともにディスカッションにも参加しイベントを盛り上げてくださいました。新しい校長先生と若きSGTの風をたっぷりと感じながら、最後は記念撮影で今回のイベントは幕を降ろしました。

12月に開催予定のSGTアワードは、アクレディテーションの対象ともなる授業動画や、これまでのイベントへの参画・貢献度などに基づいて選出します。「ワールドメイキングラーニング」の動画が多くのSGTから送られてくることを楽しみにしています。

21世紀型教育機構では、昨年に続き、今年も英語哲学対話をオンラインで実施しました。

「英語」と「哲学」はどちらも、多くの日本人がなるべくなら関わりたくないと感じているものかもしれません。しかし、「世界」で人々と対話するには、どちらも必須のスキルであることは誰もが認めるところではないでしょうか。そんな2つのスキルを駆使して公開授業を行うというスリリングなイベントに、8名の「強者」が参加してくれました。夏休み前の学期末試験で忙しいさなかに応募してくれた生徒のみなさん、そして彼らのチャレンジ精神を鼓舞し、サポートしてくださった先生方にはこの場を借りてお礼を申し上げます。

英語ディベートや模擬国連などでも高度な英語力は必要ですが、哲学対話では事前の準備がなく、その場の対話によって話の方向性が変わっていくという点に面白さがあります。その意味では最も実践的な応用を可能にするアプローチが「哲学対話」だと言えます。

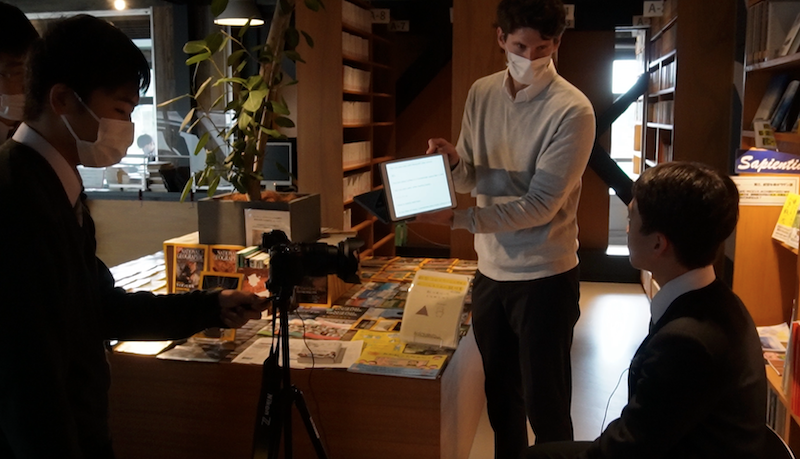

このイベントの開会挨拶で、21世紀型教育機構会長の平方邦行先生は、「問いを創造性に転換する技術としての対話」というイベントの副題から「彫刻と哲学」というトピックヘと思考を飛躍させ、弥勒菩薩とロダンの「考える人」の対照について考察を開始しました。

これぞ、哲学対話の開会挨拶という刺激に満ちた開会の挨拶をしていただきました。東洋と西洋の比較を通して、私たちが何者であるかに迫るのは、まさに今回のイベントの趣旨と重なる部分です。

開会の挨拶から約3時間、途中10分の休憩をはさんだだけでずっと英語での対話を続けてくれた生徒たちは、さながら未来の日本からやってきた留学生のようでした。

今回のイベントは、21世紀型教育機構のメンバー限定公開でしたが、ダイジェスト版の動画は近日中にアップして皆さんに公開したいと考えています。

東京都に緊急事態宣言が発令されることを受けて、本イベントはオンラインでの実施に切り替えることにいたしました(2021年7月10日)。進行はチラシにある通りです。

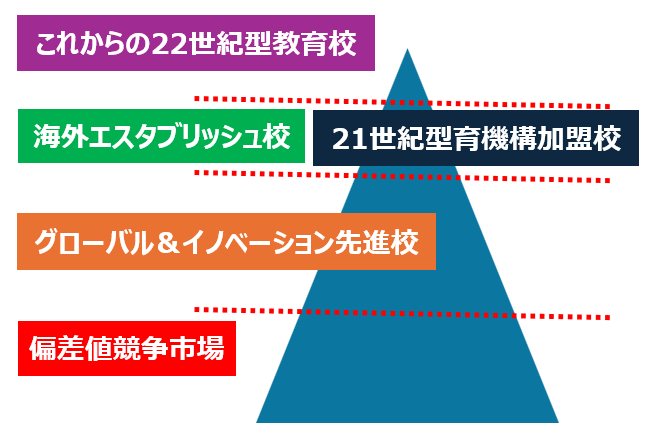

21世紀型教育機構の教育研究センターでは、Z世代が活躍する未来を創り出す授業デザインを日々研鑽実践しています。これは、21st CEO加盟校が毎年実施協力しているアクレディテーションの授業評価がベースになっています。21st CEOのアクレディテーションは、ふだんの授業においてプロジェクトベーストラーニング(PBL)がどれほど浸透しているか、また生徒同士による学び合いを授業にどれほど取り込んでいるか(PIL)などといった観点で、加盟校の授業を外部評価するもので、21世紀型教育を実践している認定をする機能を担っています。

知識は、外部化されたものとして「覚える」ものではなく、学習者の中で内面化されてこそ意味を持ちます。このことを方法として授業に取り込むのがPBLで、授業形式だけではなかなか真のPBLであるかどうかは判断できません。そこで、教育研究センターでは、年に何回かワークショップを開催して、PBL型授業の研究開発および啓蒙活動を実践しています。

今回のワークショップは2年ぶりにリアルでの開催となります。オンラインでのツールが進化していますが、PBLの真髄は対面でこそよりよく発揮されるのですから、今回のワークショップで得られる気づきはたくさんあることでしょう。ただし、会場の人数を制限させていただいている関係で、今回のイベントは21世紀型教育機構加盟校の関係者限定とさせていただいています。ワークショップの模様の一部は、後日動画でご紹介する予定です。

21世紀型教育にご興味や関心のある方はこちらの問い合わせフォームよりお問い合わせください。

The 21st CEO held an online workshop on Sunday, July 19th, as a collaborative project between member schools.

In the first session, teachers participated in a dialogue surrounding “Critical/Creative Thinking (C/C Thinking) lesson design”, and in the second session both students and teachers discussed the potential for a world in which happiness is increased.

Teachers participated in this event on their own initiative, even though it was a holiday. Everyone dressed casually, and it was nice to see students make an appearance as well. One of the great things about online events is that, just as we did, you can join as yourself. I may even remove my default background next time too.

The atmosphere may have seemed unrefined, but the teachers of the 21st Century Education Organization are very well informed, with information about PBL and STEAM being shared in symposiums, seminars, and workshops year-round. After discussing example lessons being practiced at each school, teachers will then be able to go beyond the immediate boundaries of the subject and dive into the essence of learning. Also discussed in the subcommittee I participated in, were topics such as how to exchange experiences and theories, how to set hypotheses and landing points (or dare not to set them), and whether or not teachers should present a variety of perspectives, (vs. allowing students to discover their own.) Also included was the topic of changing roles and what effect it might have, as well as introducing digital tools, and what unexpected creativity they may bring about as a result.

Despite an intersection of subject matter, a keen awareness of the issues in each area were reflected, so the dialogue remained grounded. I felt a strong sense of the type of experience I could facilitate while teaching, as opposed to tossing around words like PBL and STEAM without knowing about their practical applications.

In the latter half of the workshop, two students participated in each group’s dialogue surrounding the "design of a happy world." Here, teachers and students were on par with each other, which is an advantage of online workshops. In the group I participated in, the personalities and assertions of the two students shined, and I really felt that the future was in their hands. It was an experience in which the “teachers” of the group felt inspired. I realized just how necessary it is to strive toward and design a happier world. The purpose of STEAM's “A” may indeed be to breathe heart into technology.

The teachers facilitating this session were also impressive. Mr. Ayumi Tanaka, general coordinator, demonstrated his mastery of digital tools when he followed a student who left the room due to Wifi trouble to a private chat, all whilst participating for the duration of the session. Shizuoka Seikogakuin’s Mr. Tashiro, and Mr. Arai of Wayo Kudan were amazing facilitators in that they paid close attention to the students' reactions; casually controlling the material presented. The ability to use digital technology may be essential for future facilitators. I also want to thank Mr. Yutaka Ito of Seigakuin, for requesting a facilitator for the subcommittee. The shared meeting, which lasted under 30 minutes, allowed us to fully understand the purpose of the event.

As the organizer, I would like to express my gratitude to the member schools of the 21st Century Educational Organization, in which the teachers and students are endlessly inspiring. Following this dialogue, I'm looking forward to seeing what the students will present online at our meeting on August 23rd.

工学院大学付属中高(以下工学院)のホームページを少しでも覗いたことのある人であれば、「21世紀型グローバル教育」がどういうものであるかがすぐにイメージできるかもしれません。

工学院では、以前から「グローバル教育3.0」という表現を使っています。それは、短期語学研修という意味合いの強かったかつてのグローバル教育から、中長期留学による西洋文化や英語学習を含めたグローバル教育2.0、さらにその先にある現在のグローバル教育が「グローバル教育3.0」ということになります。現在もなおアップデートし続けている同校のグローバル教育は、欧米中心の見方だけではなく、まさに地球的規模で考え行動を起こすという意味で、バージョン3.0という名称に至ったのでしょう。

工学院の学びはスキルや思考でとどまらず、その力を現実社会で発揮することまで期待されています。MoGやグローバルプロジェクトに参加することは、探究で養ってきた学びの力を、世界に貢献する力に変換してくれる機会となります。そのような「自己変容型の知性」を身につけることが工学院での学びの意義なのです。

そのような学びの成果は当然大学合格実績にも表れています。2020年度は、医学部医学科 4名、海外大学 11名、国公立大学 9名、早慶上理 11名とあります。特筆すべきは海外大学の合格実績で、主なところを挙げただけでも次の通りです。

世界大学ランキングで200位以内に入る大学というのは日本で言えば東大と京大だけです。上記大学の合格実績の凄さがよくお分かりになるのではないでしょうか。

21世紀型グローバル教育については、9月19日(土)と27日(日)のオンラインセミナーで21世紀型教育機構の各加盟校の取り組みなどをご紹介します。

9月19日(土)・27日(日)の両日、21世紀型教育機構による「グローバル教育 オンラインセミナー」が開催されます。21世紀型教育機構の各加盟校が考える「グローバル教育」の本質を2日間に分けてお届けします。こちらのイベントは終了しました。多くのご参加をいただき、ありがとうございます!!

今回のイベントを2回に分けたのは、海外に暮らしている小中学生やその保護者に日本の新しい教育の動きを知っていただきたいという理由からです。特に日本と時差の大きいヨーロッパやアメリカからも参加いただけるように、土曜の夜と日曜の朝に開催することにいたしました。もちろん、日本国内の小中学生はどちらの日程でもご参加いただけます。

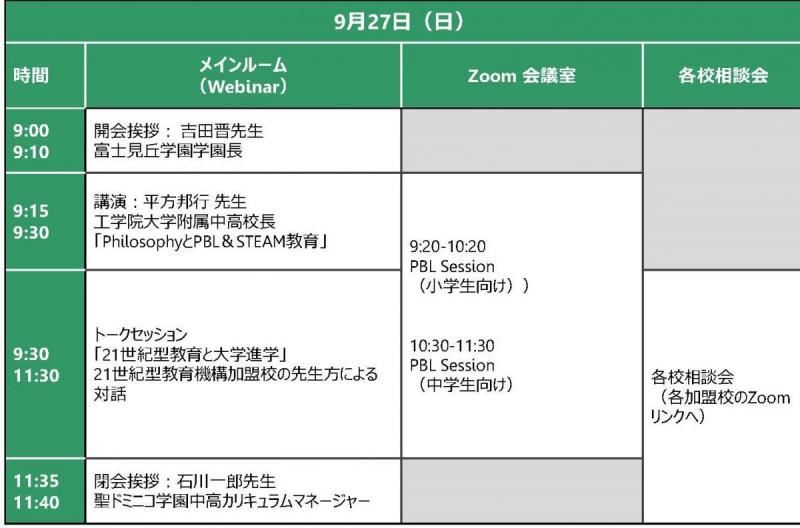

タイムスケジュールは次の通りです。メインルームは保護者用のセミナーが実施されます。生徒が参加するイベントはZoomで別の会議室をご案内しますので、ご自宅にパソコンを2台ご用意いただくか、メインルーム視聴用には、スマートフォンをご利用いただくのがよいかもしれません。イベントに参加する場合は、マイクとカメラをオンにしていただく必要がありますので、メインルームの視聴している音声がパソコンのマイクに入らないようにご留意ください。

9月19日のイベントは、Philosophy(英語哲学対話)です。哲学というと難しく感じるかもしれませんが、結論を一つに決めるタイプの議論ではなく、チームメンバーがそれぞれの論理を出し合い、対話を重ねながら、合意を形成していくスタイルの授業です。21世紀型教育機構では、このような「哲学対話」を重視しており、19日の体験授業イベントでは、英語哲学対話を実施いたします。英語哲学対話のイメージを持っていただくには、7月に行われた21世紀型教育機構加盟校の生徒たちによる対話を動画でご参照ください。→英語哲学オンラインのディスカッション

参加にあたっては、英検準1級レベル以上が望ましいですが、考えることが好きで、英語でコミュニケーションできる小中学生であればどなたでもご参加いただけます。

9月27日のイベントでは、PBL(プロジェクトベーストラーニング)の体験授業を実施します。

PBLは、海外の現地校やインター校で学んでいる生徒にとっては、馴染みのある授業スタイルでしょう。生徒自らが主体的にゴールを設定し、そこに向けてチームでリサーチや対話をしながら、成果を発信するタイプの学びです。21世紀型教育機構加盟校では、いずれの学校もPBLの学びを学校全体で推進しています。その授業スタイルを体験してみてください。

トークセッションでは、各加盟校の教育内容だけでなく、学校の垣根を超えてこれからの日本の教育の在り方についても話をしていきます。

9月19日イベントのお申し込みはこちらから。

9月27日イベントのお申し込みはこちらから

21世紀型教育機構では、8月23日(日)にオンラインプレゼンテーションを実施します。21世紀型教育機構加盟校の生徒であれば、だれでも参加可能です(今回は初めてのイベントのため、21世紀型教育機構に学校を限定させていただきます)。

参加を希望される方は、こちらの申し込みフォームからエントリーをお願いします(事前に学校の先生に連絡しておいてください)。

7月11日に行われた英語哲学オンラインの様子を一部ご紹介します。 参考記事はこちら

21世紀型教育機構会員校の中1から高3までの生徒11名が集い、哲学対話を英語で行いました。教科知識をどれだけ身につけたかといったこととは関係なく対話が可能になるのが哲学の良いところです。 現状では字幕はついていませんが、ぜひ耳を澄まして彼らのメッセージを聞いてください。英語力もさることながら、思考力と、その考えを伝えようとする姿勢が大切であることが分かります。

機会があればぜひ、21CEO以外の学校の生徒もこの対話の輪に参加していただければ幸いです。