「次世代SGTが創る『授業→学校』デザイン」が実施されました

8月29日の日曜日に21世紀型教育機構教育研究センターが主催する「次世代SGTが創る『授業→学校』デザイン」イベントが行われました。当初は静岡聖光学院で実施する予定でしたが、新型コロナ感染者拡大の現状を鑑み、オンラインでの開催となりました。

イベント名にもある「『授業→学校』デザイン」が表しているように、授業こそが学校の本質で、授業が変われば学校は変わります。「21世紀型教育」は装いの問題ではなく、まさに授業の質の問題なのです。

21世紀型教育機構が行うアクレディテーション(品質認定)で、大きな躍進を果たしているのが静岡聖光学院です。今回のイベントでは、生徒こそ参加しませんでしたが、静岡聖光学院の若き教員がファシリテーター役を務め、その21世紀型授業の一端を垣間見せてくれました。中村光揮先生、榊原正信先生、若林亮介先生、永田宏樹先生、そして4名の若手をリードする田代正樹先生です。

次世代SGTが創る「授業→学校」デザイン

イノベイティブな授業によって生徒が刺激を受け、教員と生徒のコミュニケーションの質も変わっていく・・・。コミュニケーションの質が変われば、学校での経験の質も変わっていく・・・。こういう想いで日々の授業を実践しているスーパーグローバルティーチャー(SGT)の存在が21世紀型教育機構の各校を支えています。

今回のイベントでは、7月のイベントに続いて、SGTが日々実践しているPBL型の授業を互いにシェアし、21世紀の社会に有効なスキルを育成する授業のあり方を模索します。

当初静岡聖光学院で実施する予定でしたが、全国でコロナの感染拡大が深刻化している現状を考慮し、先月に続きオンラインでの実施に切り替えて実施することにいたしました(21世紀型教育機構会員校限定のイベントとなります)。

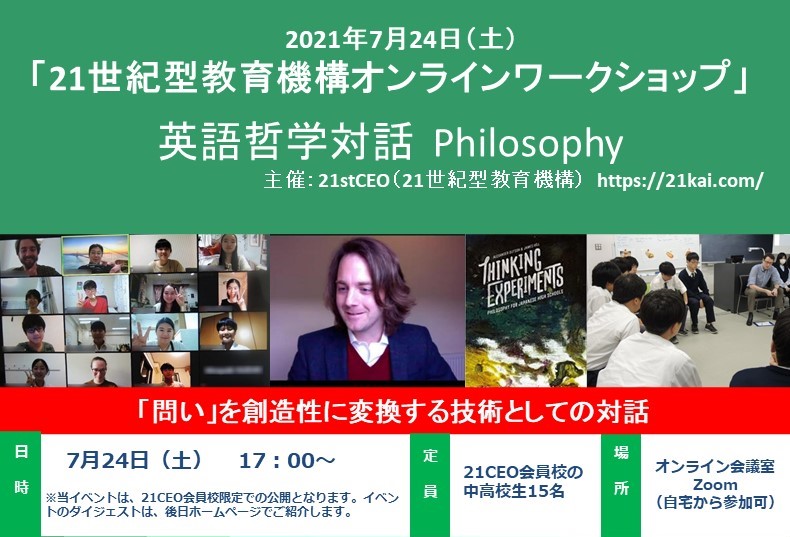

7月24日 英語哲学対話オンラインワークショップが無事終了

21世紀型教育機構では、昨年に続き、今年も英語哲学対話をオンラインで実施しました。

「英語」と「哲学」はどちらも、多くの日本人がなるべくなら関わりたくないと感じているものかもしれません。しかし、「世界」で人々と対話するには、どちらも必須のスキルであることは誰もが認めるところではないでしょうか。そんな2つのスキルを駆使して公開授業を行うというスリリングなイベントに、8名の「強者」が参加してくれました。夏休み前の学期末試験で忙しいさなかに応募してくれた生徒のみなさん、そして彼らのチャレンジ精神を鼓舞し、サポートしてくださった先生方にはこの場を借りてお礼を申し上げます。

7月18日(日)「次世代SGTの授業デザイン」ワークショップをオンラインで実施

7月18日(日)、21世紀型教育機構の教育研究センター主催「次世代SGTの授業デザイン」ワークショップを開催しました。加盟校から20名ほどの若手の先生(スーパー・グローバル・ティーチャー=SGT)が集まり、新しい授業の在り方について情報共有しました。

冒頭挨拶で21世紀型教育機構(21CEO)の会長である平方邦行先生は、日本の現状を考えれば教育におけるイノベーションが必要であることは明らかであり、若い先生方に期待したいとエールを送りました。一方で、本当の次世代SGTは、未来を担う今の中学生や高校生であることを忘れずに教育のアップデートをしていかなくてはいけないと強調されました。

【21CEO主催】英語哲学対話オンラインワークショップ

2021年度第1回定例会 オンライン開催【 グローバル教育4.0へ】➂

前回の記事に引き続き21世紀型教育機構加盟校の取り組み紹介と、関係団体からのご報告です。

聖パウロ学園

一昨年まで21世紀型教育機構の事務局長として機構を牽引してきた本間先生が、聖パウロ学園の校長として参加されました。

中学部がない聖パウロ学園は他の21会校とは異なり、アクレディテーションも独自の基準を創っていく必要性を感じている。哲学を神学に結びつけることで、あるいは学習理論をいったん捨てることで子どもたちがいきなりダイレクトに世界の根本に触れるような体験を与えていくことが可能になる道を切り拓いていきたい。

現代社会の分断や格差を乗り越えるためには、ワークショップ言語による世界体験が必要で、児浦先生や田中歩先生、そして田代先生や新井先生たちの若い力を借りながら進んでいきたい。

2021年度第1回定例会 オンライン開催【 グローバル教育4.0へ】②

定例会は、各加盟校の取り組みを紹介・シェアする場でもあります。昨年もコロナ禍においてどのような対応をしているかという話は、各加盟校から非常に参考となったと反響がありました。特にオンライン授業への対応は、21世紀型教育機構にとって当然の前提であり、今年の定例会でもオンラインとリアルのハイブリッド環境をいかに高い次元で実現するかということが関心の的になりました。それは昨年11月以降に行われたアクレディテーションにおいて新たに加わった基準、「ハイブリッドPBL型授業のステージ」によって明確になりました。単にテクノロジーによるオンライン授業の実施ということにとどまらない、PBL型授業をハイブリッドでどう実現しているのか、という視点が加盟校の中に醸成されてきたのです。

工学院大学附属