アクレディテーション中間報告

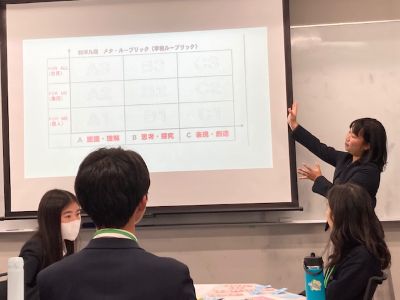

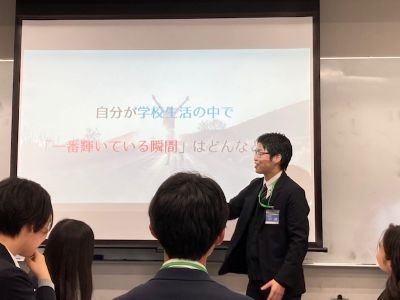

2月16日(日)、和洋九段女子のフューチャールームで、3時間半にわたり「問い生成のWS]が開催されました。和洋九段女子の、工学院、文化学園大学杉並の生徒の皆さん10人が、それぞれの学校のSGT(スーパーグローバルティーチャー)と共に議論し、対話し、良い問いとは何かを洞察し、実際に「良い問い」を創りました。

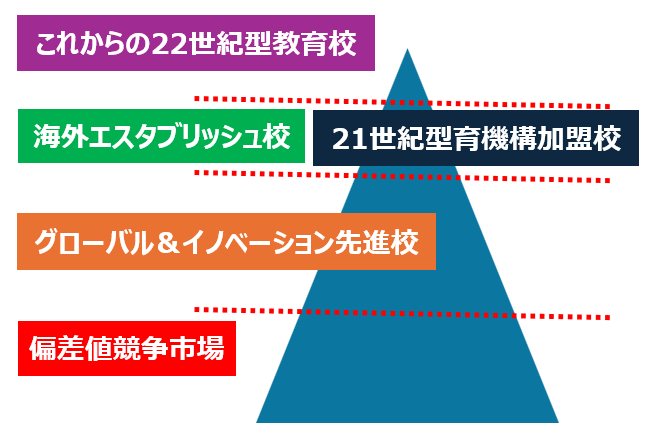

21世紀型教育機構の加盟校では、ふだん、授業や探究で、教師が予めビッグクエスチョンやトリガークエスチョンを生徒に投げかけ、それについてリサーチし対話し、問題解決をしていく流れは、すでに定着しています。しかし、世の中では、まだ生徒自身が良い問いを生み出すプログラムは完成していません。

そこで、22世紀型教育研究センターの田中歩先生(工学院大学付属教頭)、新井先生(和洋九段女子教頭)、染谷先生(文化学園大学杉並理事長補佐)と21kai経営企画室の伊東さんは、生徒自らが良い問いを生み出す体験システムをWSとして開発しました。

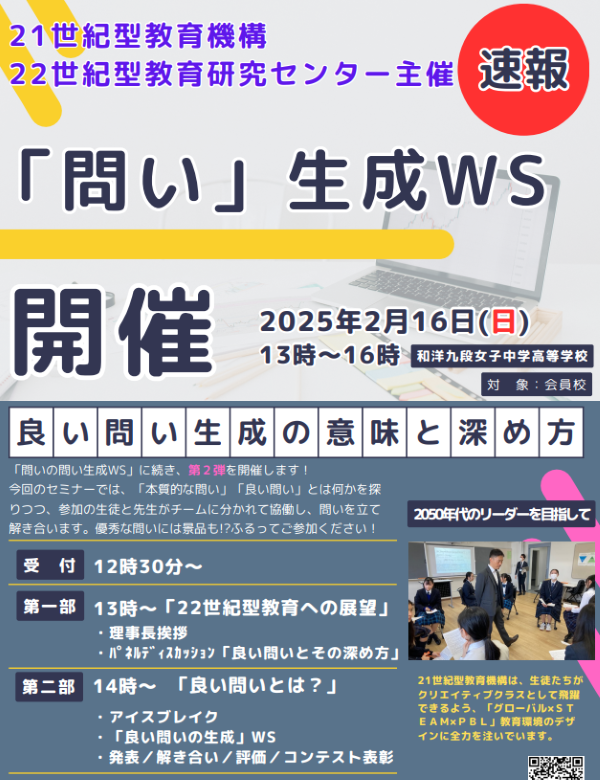

21世紀型教育機構は22世紀型教育研究センターによる「問いの生成」WSを開催します。参加対象者は、本機構加盟校の教師と生徒です。日時などはつぎのチラシをご覧ください。

【趣旨】

2025 年の幕が開き、我が国が目指すべき未来社会の姿である Society5.0 の実現に向けた 25 年間の旅が始まります。東京都は「2050 年代の東京」を見据え、新たな長期戦略の策定に着手します。私たち21会をはじめ私立中高一貫校の生徒たちは、2050 年には 38 歳から 43 歳の年齢になります。そのとき、東京はどのような姿で世界をリードしているのでしょうか? グローバルシティとしての役割を果たし、デジタル社会を牽引し、生産年齢人口の減少にもかかわらず、国際競争力を高め、一人一人がウェルビーイングな生活を送る社会を目指しているでしょうか?