富士見丘学園 学ぶコトは考えるコト(1)

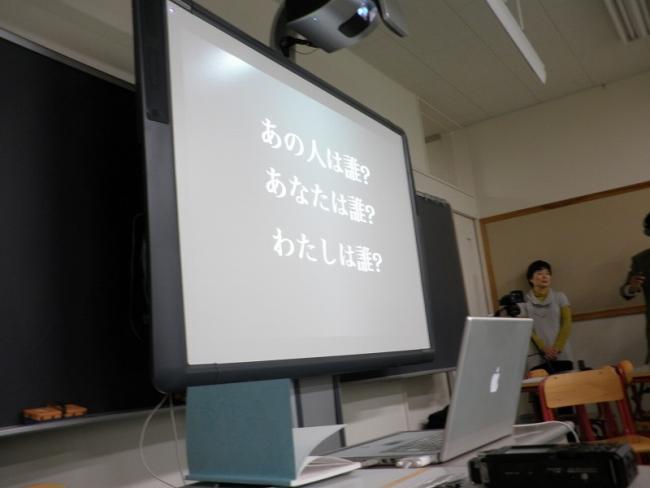

富士見丘中学校高等学校(以降富士見丘学園)では、大胆かつ多様な学びのプログラムを実施している。そのうち「中学生のための哲学教室」と「自主探究5×2」という探究学習のプログラムは、それぞれ21会校が共通してイメージしているPIL型授業(Peer Instruction Lecture)、PBL型学び(Project Based Learning)のカテゴリーに入るのだが、同時に、そのカテゴリーをはみ出すほどパワフルである。

今回は「中学生のための哲学教室」を紹介したい。同学園の教頭大島先生と桜丘の副校長品田先生によるコラボスタイルの授業でもある。(by 本間勇人:私立学校研究家)

※PIL(Peer Instruction Lecture)型講義は、講義に対話を導入するタイプ。PBL(Project based Learning)の学びは、課題発見から問題解決までコラボレーションしながら探求するタイプ。