徹底したリフレクションシステム

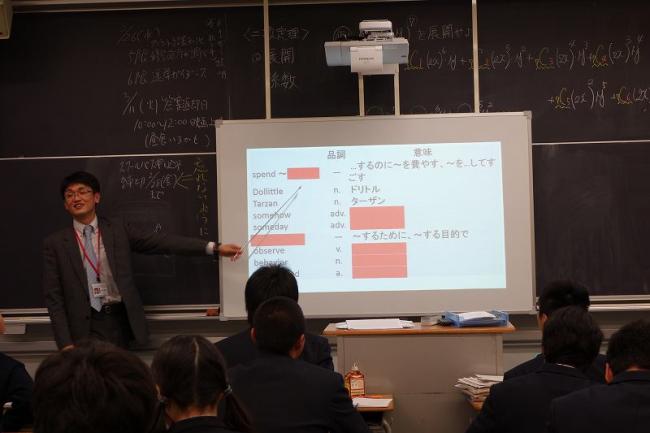

期末テスト直前の岡部先生の英語の授業。1時間でテスト範囲のテキストを生徒と一気に振り返る。

6時限目であるにもかかわらず、活気がある。なぜだろう。それは、電子ボードを活用してシステム化されたテンポの速い展開だからだろうか?

もちろん、それもあるだろう。どのレッスン章も、まず単語と熟語の復習をする。電子黒板に映し出された表を、1つひとつ生徒が解答していく。生徒が解答すると、付箋紙がはがれ、正解がでてくるという細かいアニメーションが稼働している。

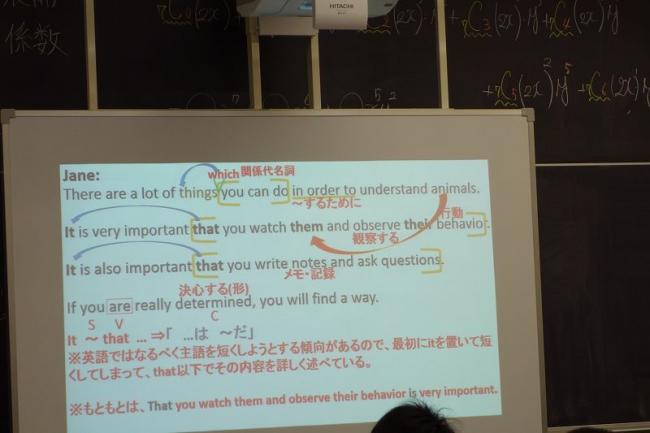

次に、英文の読解。これもアニメーション機能が優れている。生徒が解答していく速度に合わせて、矢印や日本語が流れるように、岡部先生はパワーポイントを操作していく。

この「単語・熟語→英文」のプロットの繰り返しを、生徒1人ひとりが解答していく速度に合わせながら、パワーポイントを映し出していくというシンプルなシステム。

がしかし、学びのシークエンスがシンプルであるがゆえに、複雑な仕掛けを生徒1人ひとりの内面に仕掛けていける。外生的なシステムはシンプル。しかし内生的な仕掛けは複雑というか繊細。これこそが世界単位の授業だ。

いったいどういうことなのか?

オートポイエーシス(自己創出)なシステム 有機的な授業への挑戦

生徒の思考にぴったり寄り添いながらパワーポイントを操作するのには理由がある。生徒は操作されているうちは、自分で思考しないし、モチベーションもあがらない。

しかし、寄り添ってもらい、自分で考えているけれど、躓いて先に進めないというところで、ヒントがでてくるとモチベーションはあがる。やる気スイッチを自分でオンできる。

たとえば、熟語を他の単語で置き換えてごらんとか、関係代名詞の構造関係を、生徒が言うのと同時に矢印を表出させるとかするならば、生徒は操作されているという失望感ではなく、たぶんそうだと思っていたのが確認でき、サポートをしてもらえたと思う。その認められているという実感が大切なのだ。

だが、なぜそんなことができるのか?それはミニテストやノートで、生徒1人ひとりがどこで躓いているかデータが岡部先生の頭にインプットされているからだ。だからランダムにあてて生徒に解答させているように見えて、きちんとこの問いは、この生徒にという意図がある。

しかし、ランダムな雰囲気でなければ、操作されているといると勘違いされる。生徒とのコミュニケーションは繊細であるが、その積み重ねが強固な絆になる。

このような生徒1人ひとりの思考過程に寄り添ったコミュニケーションはしかし、ヴィゴツキーの「最近接発達領域」という教育心理学的基礎に基づいている。もっとも、岡部先生はガーフィンケルに直接師事しているということだから、エスノメソドロジーやエスノグラフィーといった、教育心理学よりもっと真正の社会学や文化人類学の基礎に基づいている。

この学問を実践的に活用することは、結局生徒の選択判断を目覚めさせるから、生徒は思考の有機的なつながりを自己生成できるようになる。根岸博士の誰でも夢を持ち続ける素質と資格があるという発想に通じるには、この思考の有機的なつながりを自分でつくれるようになるオートポイエーシスが構築されねばならないと、岡部先生は判断している。

上記写真のシーンはまさにオートポイエーシスを生成する学びの環境である。なぜなら、英語の時間なのに、電子ボードの背景の黒板には、前の時間の授業の板書がそのまま残されている。岡部先生が消すのは簡単だ。生徒に消させるのも簡単だ。

しかし、ここには、デュシャンやジョン・ケージのコンテンポラリーアート、つまり大学入試の現代文で頻出の「現代思想」の応用問題が反映している。

マルセル・デュシャンは、この「泉」というオブジェで20世紀型発想を打ち砕いたわけだ。21世紀型教育に「挑戦・創造・貢献」しようという工学院にふさわしい試みが、確かに授業の中で行われている。