戸板の授業 反転授業×PIL×ジグソー法

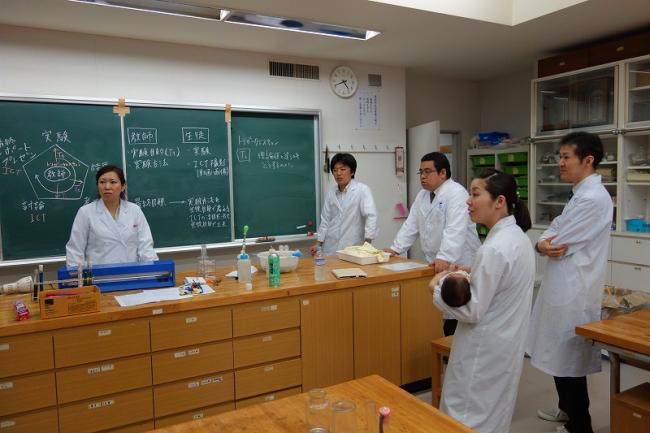

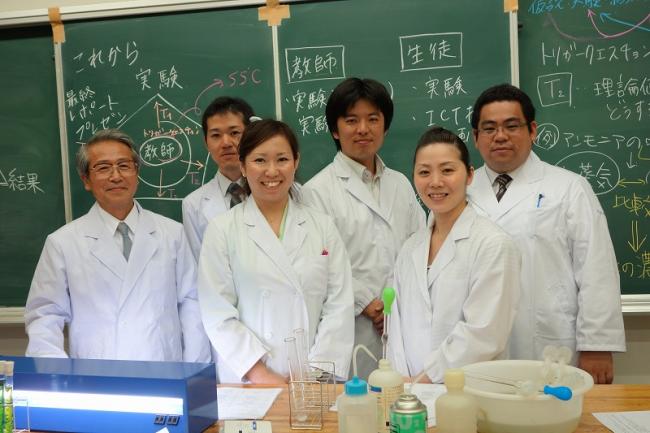

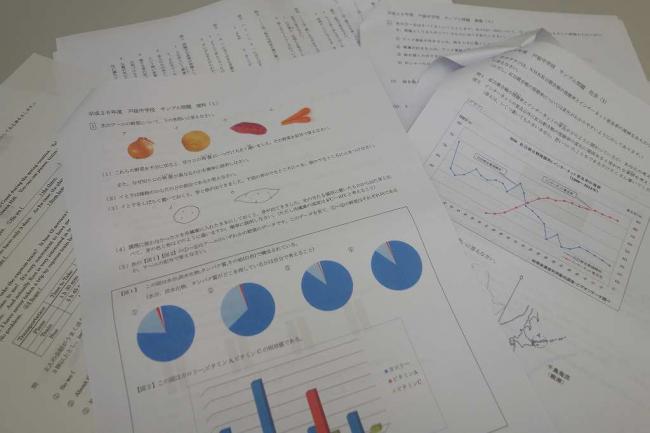

戸板中学校・戸板女子高等学校(以降「戸板」)は来春からシラバス及びカリキュラムを変えていく。高校からスーパーイングリッシュコースとスーパーサイエンスコースを開設。しかし、根本的には授業のパラダイムを20世紀型から21世紀型にシフトするところから徹底する。

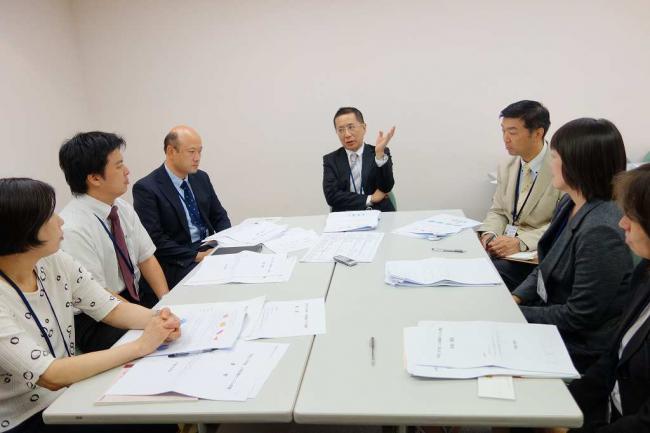

グローバル教育、イノベーション教育のベースはリベラルアーツ。リベラルアーツの拠点は、対話やディスカッションという他者と言葉を交わす授業。課題解決のコラボレーションをしながら理解を深め、学ぶ意欲を高めて勇ましい高尚なる精神を育成していく。まずは歴史を通して世界を考察する社会科が21世紀型授業に着手した。市川先生(日本史)の挑戦を紹介したい。(by 本間勇人:私立学校研究家)