八雲学園の英語教育 ブレない人間力が育つ(3)

英語劇「グリー」を演じる高校生の姿勢が示唆するもの

(「英語祭」でそれぞれの役割を演じ切っている高校生)

英語劇「グリー」を演じる高校生の姿勢が示唆するもの

(「英語祭」でそれぞれの役割を演じ切っている高校生)

英語劇はブレナイバランスを育てる

(高1生と高2生による英語劇「グリー」。「そうだ、レディー・ガガのあの曲を歌おう!」)

八雲学園では、毎年12月に「英語劇」が行われる。ところが今年は、開催2週間前に、新しい動きが生まれた。今までは、中1の英語朗読劇、中2の英語劇が中心だったが、今回は高1と高2の有志によるミュージカルさながらの英語劇「グリー」がプログラムに急きょ織り込まれた。

一般に学校の行事は、新年度の年間予定表で決まっていて、変更するときは次の年以降となる。2週間前に有志が集まって、出来上がりの予想可能性が低い行為を急きょ取り入れる冒険はしない。今年の八雲学園は、前半エール大学の学生を受け入れた。後半ダライ・ラマ法王を迎え入れた。そして年末英語劇のプログラムをブラッシュアップした。

すべて年間予定表であらかじめ想定していたものではない。21世紀は未知なる出来事に遭遇するダイナミックな時代。それに対応すべく、教師、生徒、保護者が一丸となって立ち臨む体験を共有した。榑松史人先生(理事長・校長付 英語特別委員長)に英語劇のインパクトについて聞いた。

その日は、「英語祭」が行われて1週間も経ないうちに「百人一首大会」が行われた日。高校生の英語劇のリハーサルは、その多様な行事の準備の期間に行われていた。 by 本間勇人:私立学校研究家

(左から、菅原先生、榑松先生、近藤校長先生、横山先生)

12月14日の土曜日、八雲学園で「English Fair」という、“英語の”文化祭が開かれた。体育館で中学校1、2年生の英語朗読劇及び英語劇が上演されていた一方、校舎の方ではクラスごとに模擬店や展示が開かれていた。今回私は、劇・模擬店・展示など盛りだくさんの「English Fair」を取材させて頂いた。by 松本実沙音さん(21会リサーチャー:東大文Ⅱ)

八雲学園の英語教育も総合力を目指してることについてインタビューした折、その実践イベント「English Fun Fair」を催すことを聞いた。そこで、10年間オーストラリアの現地校に通っていた松本実沙音さん(21会リサーチャー:東大文Ⅱ)といっしょに見学。松本さんの長い外国生活の経験と堪能な英語力の目で見たレポート。

英語教育にテーマを絞った対談が終わりかけた頃、やっぱり総合力なのだというところに議論が立ち戻り、八雲学園の生徒たちの潜在力の話で盛り上がった。

(対談が終わった放課後、学内は定期テストに向けて勉強に集中していた。)

八雲の現代型の英語教育の次のステップ

現代型の英語教育が進化するということ

八雲学園と言えば、英語教育。メディアでも英語教育に力を入れている№1の学校として取り上げられている。

17年前、新たに中学を立ち上げたとき、現代型の英語教育に着手した。その積み上げが評価されてきた。

ところが学内では、№1に到達した時点で、次のステップに進む気運が生まれている。現代化は、常に新たなチャレンジ、冒険が生成する。次のステップの構想について聞いた。by 本間勇人:私立学校研究家

左から菅原先生(高校部長)、榑松先生(理事)、近藤先生(理事長・校長)、田畑先生(英語科主任)、横山先生(中学部長・広報部長)

トータルなことば力を育成する多彩な教師の顔

トータルなことぼの力は思考力でもある

先月、東京女子学園の英語教育“World Study”を見学したとき、ワークショップが行われていた。それは、生徒1人ひとりが自分の選んだトピックについて、調べて編集しプレゼンする活動。そのプレゼンが授業で行われると聞き及んだので、再び見学しに訪れた。一味も二味も違う東京女子学園の英語教育についてご紹介したい。 by 本間勇人:私立学校研究家

奇跡の聖パウロ学園。高尾山に連なる聖パウロの森の中に、自然と社会と精神とそしてグローバルな世界をリンクする高等学校として在る。勝ち組負け組主義・目先の利益優先功利主義の広がる時代に東京はもちろん、日本全国から生徒が集まる学び舎。人としての存在の本質を求めて受験生と保護者は訪れていた。

聖パウロ学園高等学校(以降「聖パウロ学園」)では、高校3年という短い時間でありながら、広大な「パウロの森」の中で、生徒たちが大きく豊かに成長する教育プログラムがつくられている。都市化とコンビニエンス化の時代にあって、豊かな精神の復活の場が広がっているかのようだ。理事長校長髙橋博先生と副校長倉橋和昭先生に、その教育の創意工夫について尋ねた。(by 本間勇人:私立学校研究家)

2日間に渡って、明海大学浦安キャンパスで、同大学ホスピタリティ・ツーリズム学部主催のサマースクールが行われている。オールイングリッシュでレクチャー、ディスカッション、グループワークなどのハードなアクティビティが行われる。

大学の講義やアクティブラーニングを丸ごと体験する。ハワイの観光について、マーケティングの切り口で学際的に研究するのである。イングリッシュイマージョンではなく、グローバルイマージョンそのものであるが、多くの中3と高1の富士見丘生が挑戦。1日目を取材した。by 本間勇人 私立学校研究家

(サマースクールは、明海大学浦安キャンパスの図書室で開催。講義スペースとグループワークスペースなどアクティヴィティごとに分かれている贅沢な環境)

11月14日(火)富士見丘中学高等学校にお邪魔し、授業を見学する機会がありました。特にイベント授業ということではなく、ふだん通りの授業を中学1年生から高校3年生まで様々な科目において見学しました。いくつも印象的な授業がある中、今回は高1の帰国生中心の英語取り出し授業をご紹介します。by 鈴木裕之:海外帰国生教育研究家

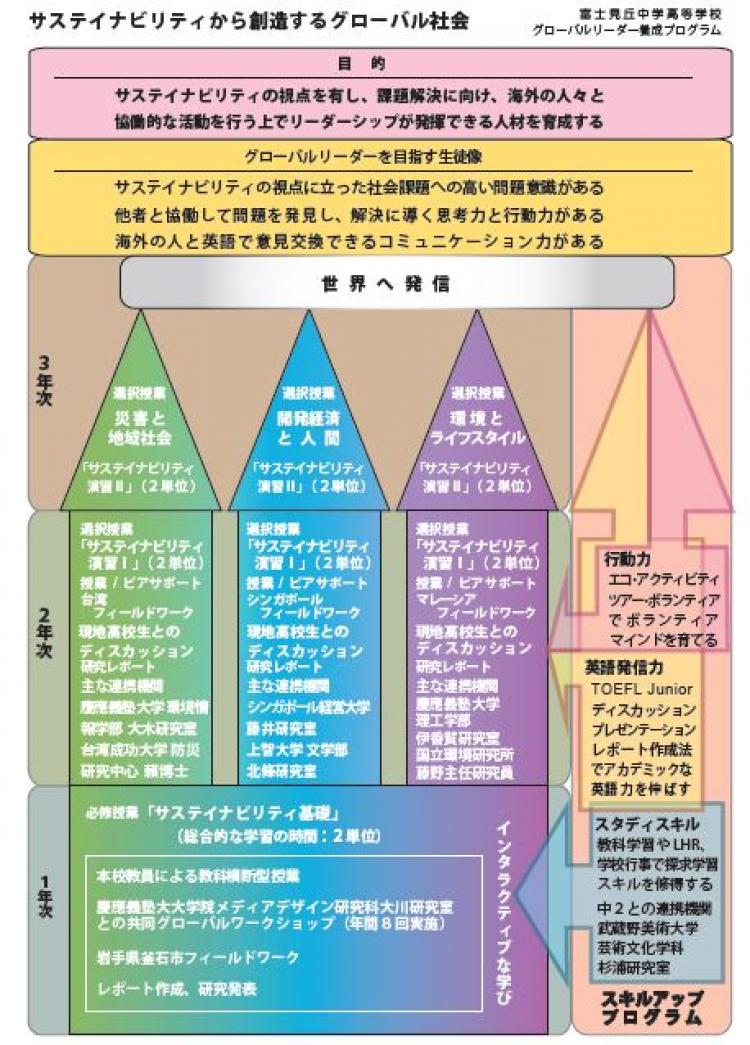

文部科学省は、平成26年度からSGH(スーパーグローバルハイスクール)の指定校の制度を設定。現在、全国の国公私立高等学校4,907校から、全体の2.5%に当たる123校(国立12校・公立73校・私立38校)が指定され、富士見丘も指定校として3年目を迎える。そして、文科省は、指定期間の中間年にあたることから、中間評価を行った。

その結果が、本年9月29日公表された。富士見丘には、6段階評価の上から2番目という高い評価がなされた。この評価は東日本地区の私立学校の中では、富士見丘しかなく、東日本でナンバーワンのSGH私立校となったのである。(本間勇人 私立学校研究家)

(2017年10月1日文化祭で。模擬国連部のシミュレーションディスカッションが披露された。)

高2生のサスティナビリティ演習の5日前に、高1のサスティナビリティ基礎の授業も取材していた。生徒たちは「災害と地域社会」「開発経済と人間」「環境とライフスタイル」の3講座を一通り受講する。

高2からは、テーマを選択していくが、高1では、一通り社会のサスビナリティはいかにして可能か、多角的な視点から眺めておこうという意図があるのだろう。

ここにも、間口の広い視野を生徒全員と共有しようという富士見丘の丁寧な教育観がある。

今年7月に、シンガポールの国際研究発表会に参加するのは、高3生チームであるが、このチームだけが、特別な問題意識をもって、創造的な問題解決を行えるのではない。

富士見丘生全員に、「サステイナビリティの視点に立った社会課題への高い問題意識を持ち、他者と協働して問題を発見し、解決に導く思考力と行動力を身につけ、海外の人と英語で意見交換できるコミュニケーション力を鍛えていく」教育環境があるというところが、実にダイナミックでなのある。

しつこいようだが、機会を与えるけれど、それを活用できるのは、選抜された一握りの生徒で、ゲットできるかどうかは自己責任だという競争優位の教育ではない。全員が学べる環境を設定して、全員が高みにジャンプできる可能性や希望がある学校が富士見丘だ。

(高2のシンガポールフィールドワークの準備をするサスティナビリティ演習)