八雲学園 感性教育「合唱コンクール」(3)

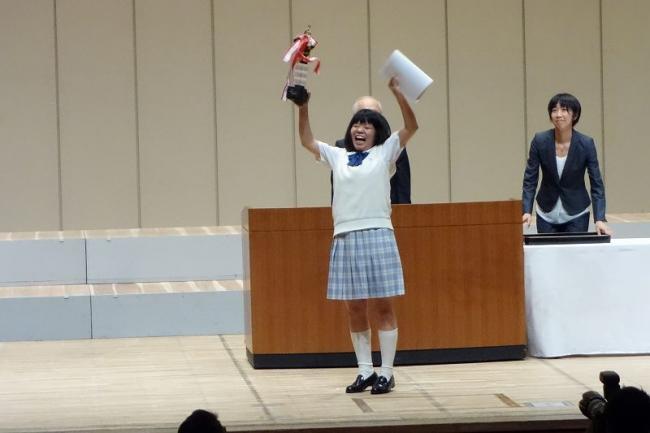

グランプリ賞を受賞した高3生。その喜びはどれほどだっただろう。そのとき、いっしょにがんばった他のクラスの仲間のことをどう思っただろう。みんなとがんばって競い合って得たグランプリ。遠慮せずに喜びを素直に身体全体で表現するのが、がんばったみんなをもてなすマナーであり、自分たちの頑張り以上だったグランプリを受賞した仲間を心の底から称えようというのも、これもウェルカムの精神の表現である。

しかし、なぜそれができるのか。勝ち負け、損得感情の価値観とはまったく違う価値観を共有しているからである。技術の差は冷静に認めよう。でもこれまでがんばってきたプロセスで、がまん、団結、努力、大切なことを学び、心がときめいたことが真実である。それは互いに称えよう。そういう価値観を共有しているのが八雲学園の学びの組織なのである。