Wayo Kudan Girls Junior and Senior High School (Wayo Kudan Girls’ hereafter) is now into their second year of implementing the 21st CEO method. They plan to make this innovation happen as soon as possible. According to Principal Nakagome (中込校長), the discovery of this innovation is due to the positive outcome of the PBL (problem based learning) challenge. Including the preparatory phase, it has been three years so far.

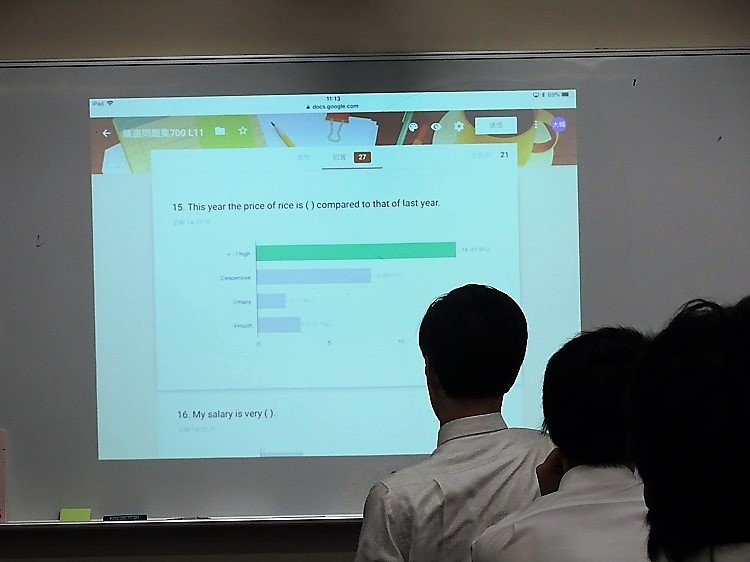

The main feature of these 21st CEO schools is that all classes are implementing the PBL type of lessons where every student in Junior year 1 to Senior year 1 will have their own tablet to use. By 2020, all school years will have this kind of learning environment. The teachers have worked together as a group in this environment. As a result of this joint effort, the innovation has led to the idea that by only changing the trigger question in PBL, the power of rapid learning can be created.

However, there is no doubt that the update of this trigger question is a new obstacle but the teachers are prepared to overcome this challenge.

By Hayato Honma, Private School Expert Researcher

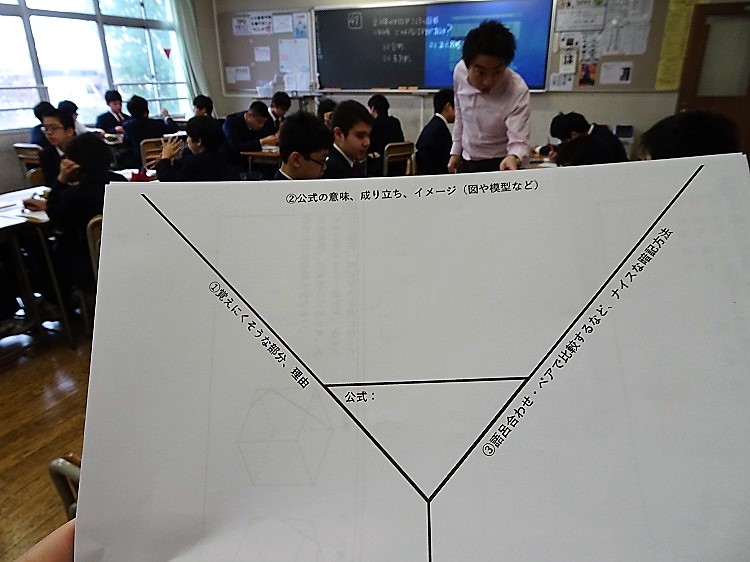

According to Headteacher Arai (新井教頭), “The teachers will manage this by designing a PBL style lesson that encourages each individual’s creativity and originality. Also, the students can experience this style of learning because the meta rubric has been shared and the standard flowchart for the PBL style lesson shows the different levels.”

When we think about how there isn’t one correct answer for this concept we call the trigger question, there won’t be a single student that attempts to study by simply memorizing because PBL will be used in all subjects. It is thought that they are are able to personally experience this fun style of learning because they are full of curiosity.

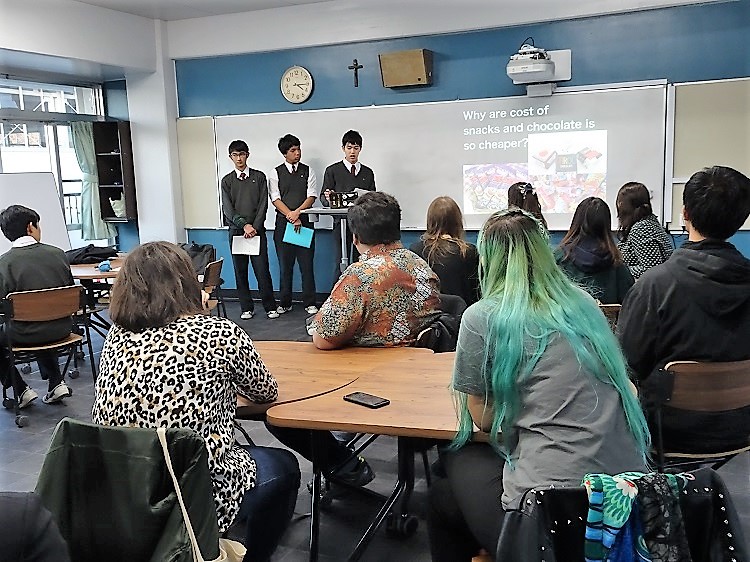

Also, presentations took place during the lessons. Some of the students were a little embarrassed to present during the first few PBL lessons but their attitude improved once they realised it is for their benefit and that it is just part of the lesson.

This is true. It really is thanks to the teachers for attempting the PBL lessons. Now during these lessons, students can see how they will progress every day. Indeed, the approach to the presentation, the inflection of the voice, the richness of expressions, and the ability to edit on the tablet will improve as students progress through the school years.

Principal Nakagome explained in detail that as the curiosity to investigate increases, there will be a desire to create output. We would like them to understand that trial and error is necessary to be able to show how it is achieved rather than just offering an explanation.

The thrill of the PBL lessons is that curiosity and excitement increases as students speak to each other with an open mind. This system has created a learning environment with a growth mindset that encourages students to question why something is the way it is. The teachers are embracing the belief that the students’ fundamental academic skills will develop considerably if this type of mindset becomes the foundation for lessons.

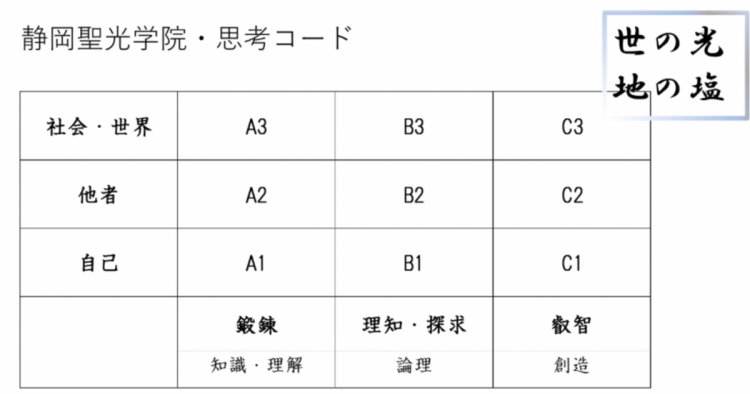

Curriculum management within the school is evolving to the point that a new theory will be created. Not only is this belief shared with empathy and confidence, they are working on putting the system into words using a visual diagram, just like the diagram above. As it is going to be presented this way, the standard format of PBL lesson content has been internalised by the teachers so that students can use and understand the concept of PBL effectively.

The trigger questions won’t be thrown upon the students suddenly without warning during the PBL lessons at Wayo Kudan Girls’ School. Information about the environment and history surrounding the trigger question is offered by using the flipped classroom strategy and various lecture activities. The flipped classroom strategy is a type of blended learning that delivers educational content, usually online and outside of the classroom. Therefore, there will be plenty of opportunities to learn the fundamental academic skills to produce information, organise it, and bring it to a conclusion.

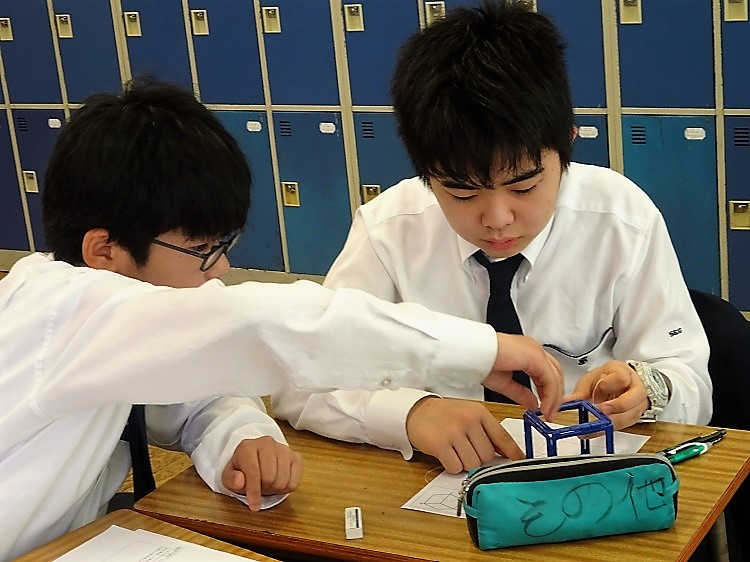

On top of this, the students can think individually, work in pairs, and discuss between themselves.

Within this, the use of existing information and knowledge can further improve their learning. Establishing knowledge is definitely achieved throughout this entire process. However, neither the students or teachers at Wayo Kudan Girls’ are satisfied yet. This is because they have already personally experienced the chemistry of existing knowledge and the creation of new knowledge many times before.

The intellectual excitement at the time was emotionally moving. It is not an exaggeration to say that the students at Wayo Kudan Girls’ were filled with emotion during the development of these lessons.

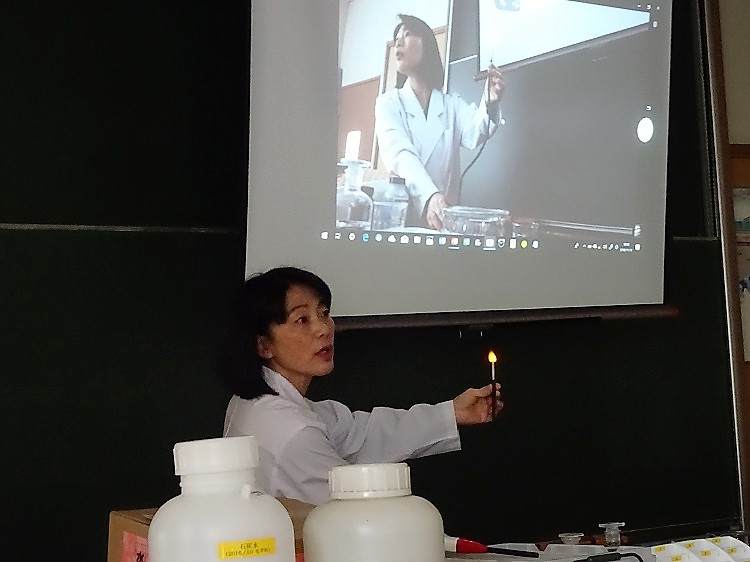

From looking at the Wayo Kudan Girls’ situation, Principal Nakagome came to a realisation. PBL lessons are very effective at showing the strengths of humanities, such as global education and social studies, so there may be a way to make science lessons more powerful.

As it is a girls school, it may be assumed that global education and humanities lessons are a priority. Just as is stated in the Sustainable Development Goals (SDGs) that are to be achieved by 2030, to overcome gender barriers, the plan is to have even more powerful PBL lessons, particularly in the science / maths field.

Of course, experiments and logical thinking have been developed continuously until now, so this isn’t a problem. The fact is that it is impossible to think of authentic maths and science PBL lessons that will be useful for the AI society immediately.

As Mr. Nakagome published the textbook for chemistry, he had the opportunity to attend a meeting regarding the next course of government curriculum guidelines for 2030 that need to be taken into consideration. At this meeting, the new PBL lessons for science subjects was suggested. So, there is finally confidence that it will be possible to upgrade the PBL lessons for Senior High School students at Wayo Kudan Girls to a new higher standard.

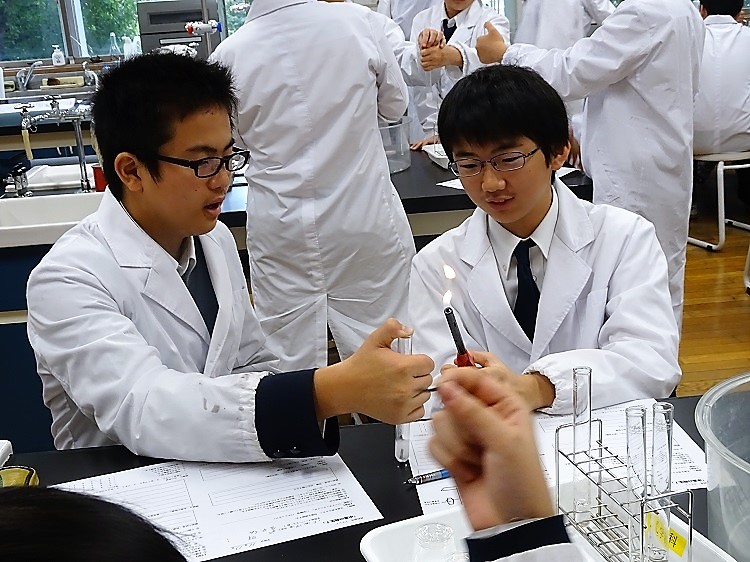

Already knowing the results of the science experiments completed until now has been a vicarious experience. This is a pre-established agreement and PBL is second nature so it can’t be said that the trigger question has one correct answer. So, for example, during the experiment to identify metal ions, the students started by individually choosing which samples of reagent to provide first. This is different to what was determined in the textbook.

If you compare it to previous textbooks, the algorithms from the systematic analysis of all metal ions had already been decided so it was fine to just memorise the algorithms without experimenting. However, from a choice of more than 100 options, one is chosen to be used in the new experiment to identify metal ions by creating precipitation. This was completely different to the original hypothesis of the precipitation, so the method of trial and error needs to be repeated to correctly identify the metal ions.

Neither the teachers or students know what will happen to the results because it changes depending on the sensitivity of the conditions. It was clear that from watching the practical attempt, both teachers and students immersed themselves in the thrilling thinking process.

According to Headmaster Nakagome, this was a huge discovery. It was made possible because of the PBL that has been developed over the past two years. Even though the trigger question has been thrown at PBL simultaneously until now, teachers have been able to make an assumption from the given answers. It may not be a pre-established agreement but,it is understood students are able to solve problems to a certain extent.

However, this time there was a hurdle. The end result was outside of the range of the hypothesis for both the teachers and the students. Rather than calling this a trigger question and keeping it separate to the black box, it may be appropriate to call it an enigma question.

Teachers and students are able to learn this flat relationship perfectly.This is the real thrill of science. We do not need authority in science. Authority will only become a wall in objective scientific thinking.

Principal Nakagome says, "We think this is the real thrill of STEAM education."

(Raspberry Pi 3 Model B+)

However, this is not the only new innovative breakthrough. In the year 2040, the current elementary year 6 students will be 34 years old. At this time, we think that many will be senior leaders of various organisations and they will have to confront the AI society. Regardless of gender, high-technology is necessary. Countries, such as, England, Canada, Hong Kong, Singapore, Shanghai, India, and Korea, have passed the logical thinking learning stage of computer science. So, they are already working through the stage of learning practical techniques, which are beyond programming and app creation.

As Japan is lagging pretty far behind, Wayo Kudan Girls’ will proceed by implementing their own agenda. PBL lessons currently use computers but they want to become the creator during this innovative breakthrough. Principal Nakagome says this is the essence of the STEAM education.

Depending on creativity and originality, it is possible to make anything, such as, laptops, smartphones, audio, games, apps. This is achieved by using a microcomputer known as Raspberry Pi, which learns the computer system, and connects various devices. IoT is also a possibility. Generally, computers themselves will make use of existing ones but Wayo Kudan Girls’ will personally experience the process of emerging innovation. They will begin with analysing the system and then integrating the various devices.

Raspberry Pi itself can be bought for about 5000 yen so with the tablets, students can learn by using one tablet per person. A common practice has previously been to coordinate STEAM education with university lecturers and company staff. However, Wayo Kudan Girls’ can use the trigger question for computer science and programming themselves.

It is a big achievement to challenge the development of PBL lessons throughout the school. As a girls’ school, there are very few places that are extremely focused on global education, PBL lessons and STEAM education. This is the beginning of a new type of Girls’ School.