和洋九段女子が新しい社会を開く(1)

聖徳学園の「国際協力プロジェクト」は、高校2年生全員が1年間かけて開発途上国への支援を実行する活動です。各クラスで5人ほどのチームを編成し、JICA職員や開発コンサルタントなど様々な専門家の意見を仰ぎながら、担当した国への支援活動を実際に行うというPBL(Project Based Learning)で、毎年継続して取り組んでいます。

SDGsの好事例集として文部科学省のホームページにも掲載されている「国際協力プロジェクト」は、持続可能な開発目標として17のゴールが採択された2015年の国連サミットより前から取り組んできたものです。ですから、SDGsの目標から逆算的にアプローチするというよりも、個々の国や地域の問題にフォーカスし、そこから実行可能な問題解決を具体的に考えるという方法を取ってきました。結果としてそれが水や衛生、健康、貧困、といった解決すべき目標に向かう活動につながっているのです。

また、聖徳学園の「国際協力プロジェクト」はPBLのプログラムに落とし込んでいるという点で「持続可能な開発のための教育=Education for Sustainable Development(ESD)」の中でもひときわユニークな活動になっていると言えます。

それは、実際に現地の人々のために役立つという「成果」を重視しているところに特に顕著に表れています。実行可能なプランであることが大前提なのです。

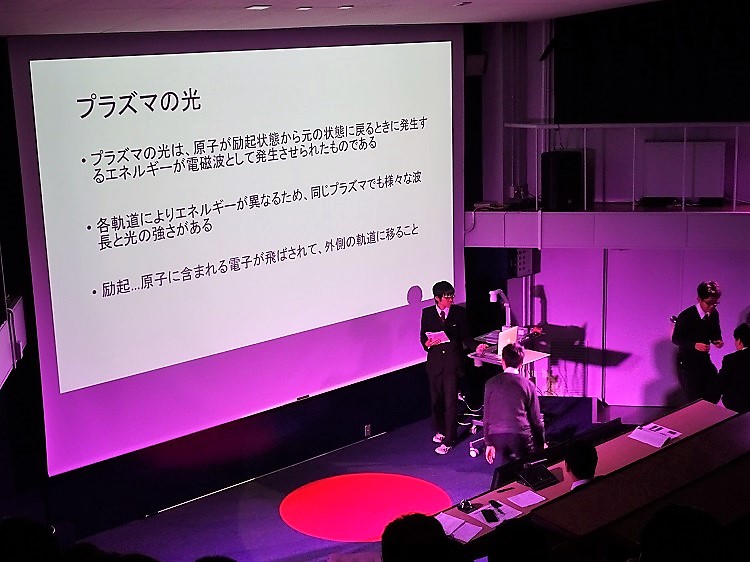

私が訪問した10月3日には、ルワンダとモザンビークをそれぞれ担当しているクラスの生徒たちが中間報告をしたのですが、水質を良くするろ過装置の作成方法や、マラリアなど蚊が媒介する伝染病を防ぐための蚊帳を作成する方法をSNSで配信するなどといったプランが発表されていました。

限られた予算で支援活動を継続していくためには、コストを削るだけでなく、募金活動などで一般の人々に呼び掛けていくことも時に必要です。中にはクラウドファンディングなどを計画したグループもあったということです。もちろん資金調達への壁はそれなりに厚いものがあり、そういう社会の現実も知っていきます。

しかし、そのようなオーセンティックな課題に取り組んでいるところにPBLの学びの本質があります。当然評価も、プレゼンテーションや最終成果だけではなく、対話のプロセスを積み重ねたものになります。中間報告会はそのような形成的評価の一つとして、積極的に外部の人間からのフィードバックを活用する機会となっているのでしょう。

このように学外の専門家とのネットワークを活用している点も聖徳学園の「国際協力プロジェクト」の特色です。

モザンビークにせよ、ルワンダにせよ、ふだんニュースで報道されることがほとんどない国の状況を知るためには、現地に行ったことのある青年海外協力隊への取材が必須です。こういった隊員の体験談とインターネットなどによる基本情報を組み合わせて、生徒たちは現地の状況を想像し、その状況に合わせた支援策を考えるのです。なかには、ルワンダのリサーチをきっかけに興味をもってルワンダへの研修旅行に自主的に参加する生徒もいたということですから、いかにこのプロジェクトが生徒たちの「アクション」を引き出しているかが分かろうというものです。

こういうPBLのプログラムを育てるためには、将来を見通すビジョンや、信念を持って息の長い活動を続けようとする先生方の意志が必要です。なにしろPBLのプログラムというのはそう易々とは作り上げられるものではないからです。

聖徳学園では、人的リソ-スや経験そしてPBLの価値を重視する環境があるからこそ、「国際協力プロジェクト」が継続的に行われているのです。

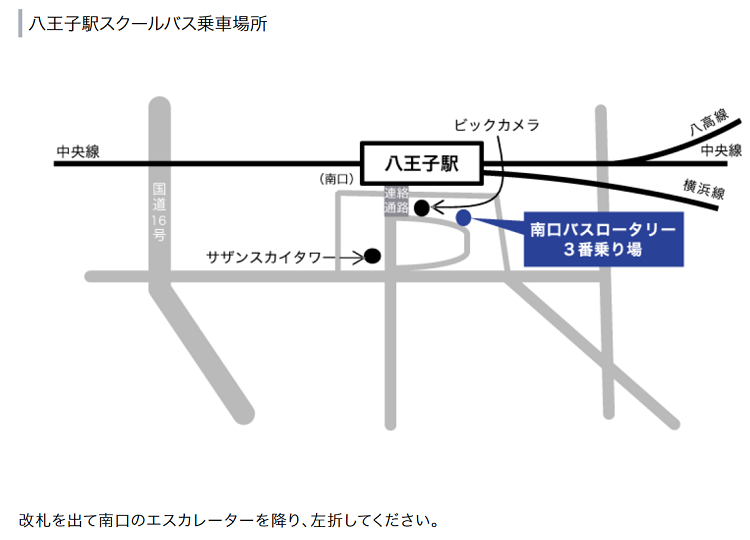

10月27日(日)、工学院大学附属中学校高等学校で、「第1回21世紀型STEAM教育フォーラム」を開催します。

イギリス風パロディー模擬店“Miss Donut”で笑顔でおもてなしをしていた富士見丘生の中には、午後から大きな豹変ぶりを見せた生徒もいたのです。その人数はかなり多く、マルチロールプレイができる少人数学校の効果的な教育の一側面を垣間見ることができました。

それは、模擬国連部の活動でした。模擬国連での提案、交渉、リーダーシップの一連のやりとりは、数日かかるタフな活動です。富士見丘の模擬国連部は、学内でも大人気の部活で、様々な賞を取るなど実績も積み上げています。

文化祭では、20分間で、その模擬国連での部員の活動をシミュレーションして披露したのです。かけつけた参加者は予定以上になり、補助いすを生徒がせっせと追加したほどです。

テーマは「移民政策について」で、各国の大使になった部員は、それぞれの国の事情を調べ、外交的に有利なそれでいて世界の秩序を形成できる提案を立案して発表します。たんに英語ができるだけでは、これはできません。世界地理や歴史、世界の政治経済の状況をきちんと調べ、その国固有の問題や地政学的リスクも調べていきます。政策にはエンジニアリングやテクノロジー的なイノベーションの知識も必要です。

プレゼンテーションは雄弁でなければならないし、交渉はタフネスがものをいいます。そして、何と言ってもグローバルリーダーシップです。

部員は全員1人1台のタブレット型ラップトップを持って、調べたり、編集したり、コミュニケーションをとったり、発信したりもします。議論すべき内容も当然ながらSGDsに強く関連するテーマばかりです。今や富士見丘の模擬国連での活動は、ある意味STEAM教育といっても過言ではないでしょう。

もちろん、オールイングリッシュで準備から本番、振り返りまで展開します。二人の外国人講師と一人の英語科教諭田中先生が強力なサポートしていますが、長年イギリスや米国で研究し、法学のPh.D.(博士)まで取得している理事長補佐・校長補佐の吉田成利先生(明海大准教授)が全面的にバックアップしているのは、他校にない最高の環境です。

日本は、先進諸国の中で女性の社会進出が最も遅れている国です。今後富士見丘生が今の社会で活躍するだけではなく、新しい世界秩序を創出するグローバルリーダーとしても活躍することになるでしょう。21世紀が女性に求める期待を富士見丘は体現しつつあるということなのです。

富士見丘のグローバル教育のベースはどちらかというとイギリスです。もちろん、スタンフォードやシカゴ大学の米国の発想の影響もありますが、やはりイギリス経験主義、啓蒙主義、功利主義、カルチュラルスタディーズ、分析哲学、メタ倫理学などの伝統的というか真正なアカデミズムの流れがあります。それぞれ違いますが、なんといても「クリティカルシンキング」の保守本流はイギリスのアカデミズムです。

文化祭の模擬店ひとつとっても、上記のような写真にあるように、ユーモアあるクリティカルシンキングが発動しています。イギリス的パロディーが生き生きしています。SGH認定校として、全校でSGDsに取り組んでいることもあり、上記の写真の模擬店がジェンダー問題を風刺しているのはすぐにわかりました。

また、模擬店内は、宮崎アニメの世界が広がっていました。これも、格差社会への危機意識や自然破壊による大切なものの喪失感について問題意識のある宮崎駿ワールドを、自分たちが日ごろ追究しているSGDsの問題に重ねたのでしょう。

彼女たちの笑顔の背景には、そのようなこれまでの男性中心社会が破壊してきた自然と社会と精神の循環型社会創出への強い意志があったのです。

その強い意志は、今回の文化祭のペットボトルゲートに象徴的に表現されていました。文化祭全体の一貫したアートプロデュースもSGH校の活動の一環だったのです。

富士見丘の文化祭を少し見学しました。短時間でしたが、普段の教育がぎっしり詰まっていて、納得の時間を過ごすことができました。同校の破格のグローバル教育はあまりに有名ですから、英語が中心の文化祭になっているのかと思っていましたが、全く違いました。生徒がふだん生き生き活発に学園生活をしていることが伝わる文化祭だったのです。

取材した時間帯は、お茶の点前がされていない時間帯でした。しかし、茶室にはいるとその見事な空間に心をうたれないわけにはいきませんでした。岡倉天心が「茶の道」で、茶室の空間というのは、たんに物理的空間ではなく、それは精神の住まう虚の空間なのだと語っていたのを思い出しました。

なるほど、内なる光が柔らかく輝き、まるで心の外とのつながりは慎重だけれどオープンマインドなつなりを外からの光を少なめにとることによって表現しているかのようです。障子が外の強い光を柔らかく取り入れ、窓も小さめですが閉じているわけではありません。

s

自然の猛威や社会の混乱、人間関係などに翻弄される自分ではなく、自然を受け入れ、社会の混乱を調整する冷静な精神力と、人間関係の機微を調整する寛容さが、富士見丘の茶室には見事に反映しているではありませんか。

茶道部の生徒の立ち居振る舞いには、その精神が宿っていました。そして、その精神は、ジョブスが渇望していたし、五段階欲求説のマズローが、第6番目にその精神を求めようとまでしました。「多元知能」の提唱者ハワード・ガードナー教授もこのような精神を多元知能の1つに数えるかどうか検討しました。哲学者ハイデガーもこの精神を尊重していました。

今では、欧米では、この精神はマインドフルネスとしてグローバルリーダーに求めらる心の佇まいです。それを同校の茶室は見立てているのです。

そういえば、リベラルアーツの中でもっとも重要な言語活動の1つにミメーシスというレトリックがあります。カイヨワという文化人類学者が「遊びと学び」の共通概念に「ミミクリー」というまねぶというメタファーを活用しています。

これは、日本の文化にある「見立て」という言語活動と相通じるところがあります。明治時代に真っ先に欧州に伝わった日本の文化は大名庭園とその中にある茶室であり、その茶室を構成する多様な道具です。この空間に理想的なものを見出しました。

そして、それが産業革命で荒廃していた都市を、大名庭園や茶室の空間を今度は逆に理想都市に見立ててユートピア都市「田園都市」レッチワースを創ったのはイギリス人エベネザー・ハワードです。

このハワードの今でいう環境都市は、第一次世界大戦が起こるまで、欧州に影響を与えました。そして、それは日本の田園調布やたまプラーザの都市計画に逆輸入されました。

そしてIT革命後、このユートピア都市はソサイエティ5.0の大切な柱スマートシティやクリエイティブシティのプロトタイプになったのですが、実はそれは大名庭園とそこに必ず存在した茶室の空間だったのです。

富士見丘が破格のグローバル教育を行っているのというのは、たんに英語に力を入れているだけではなかったのです。またどこの学校でも行っている日本の文化のラインナップの学びではなかったのです。

世界に影響を与える環境都市やマインドフルネスを創発する空間である茶室の奥深さを、英語で「茶の本」を描いて世界に発信した芸術家岡倉天心さながら伝えられるのが富士見丘の生徒なのです。

ふと茶室の名称を見ると、「忠恕庵」とありました。建学の精神からとったのでしょうが、世界のクリエイティブリーダーに必要な能力は、才能(タレント)と技術(テクノロジー)のみならず、寛容(トレランス)が必要だと言われています。「忠恕」そのものではないですか。

富士見丘の破格のグローバル教育の奥深さを発見できたひと時でした。

10月27日(日)、工学院大学附属中学校高等学校で、「第1回21世紀型STEAM教育フォーラム」を開催します。工学院では2つのSTEAM教育が行われています。授業と授業外のグローバル教育活動の2つの領域で行われ、そのシナジー効果は、ゴールドメダルをはじめとする数々の賞に結実しています。

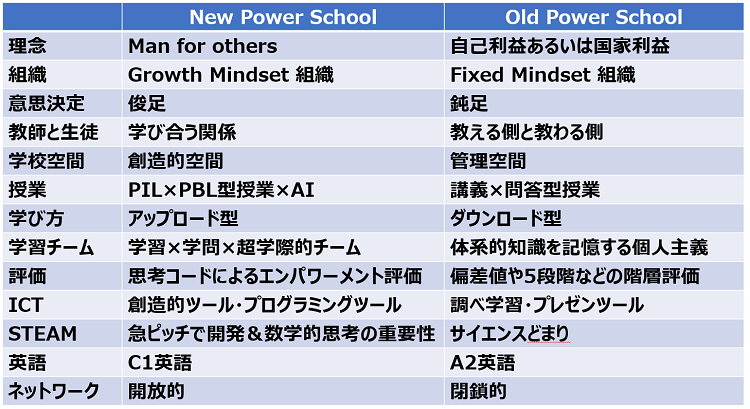

2011年以来、21世紀型教育機構の加盟校は、≪C1英語、PBL、ICT、リベラルアーツの現代化(STEAM×哲学)≫という共通教育システムを実践し、アクレディテーションによって21世紀型教育の質の認定を毎年積み重ねてきました。

その過程の中で、セミナー、シンポジウム、フォーラムを加盟校内外で行い、社会的インパクトを生みだしてきました。また、加盟校の先生方や機構の協力者が書物というカタチにして、子供たちの未来を創る教育について発信してきました。

21世紀型教育の学校の組織開発、人材開発、学習理論の構築、カリキュラム開発など多様な側面からアプローチしています。

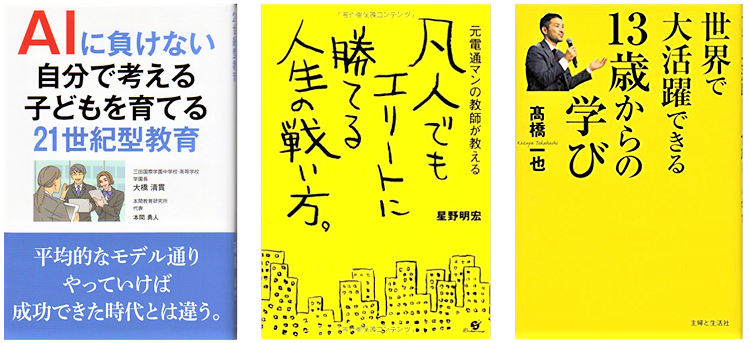

【AIに負けない自分で考える子どもを育てる21世紀型教育】21世紀型教育を3年間で完成させた三田国際の学園長大橋清貫先生(21世紀型教育機構副理事長)と機構のサポーター本間勇人氏(21世紀型教育機構理事)の共著。機構の独自かつ世界標準の「21世紀型教育」の作り方について、マーケティング、組織開発、人材開発、学びの方法、21世紀型教育のシステムなどについて保護者が読んでわかるようにまとめています。2040年のまだ見ぬ教育のヒントがあります。

【凡人でもエリートに勝てる人生の戦い方。】静岡聖光学院の校長星野明宏先生の人材開発論。学力エリートではなく、グローバル時代のジェントルマン教育を実施し、すべての生徒が才能を発見し、活躍していけるグロウスマインドセットスクール論の土台を展開しています。

【世界で大活躍できる13歳からの学び】日本で初めてグローバルティーチャー賞のファイナリストに選ばれた世界が認める教師高橋一也先生(工学院大学附属中学教頭)の最前線の学習理論及び教育理論のすべてが紹介されています。

【父親が知らないとマズイ「女の子】の育て方」聖パウロ学園理事長・学園長で多くのカトリック学校の改革リーダーである高橋博先生(21世紀型教育機構副理事長)が、21世紀は、女性を取り巻く様々な壁を崩していくところにこそ家庭教育及び学校教育の出発点があるという世界を変える根源的な人間な在り方を論じた画期的な本です。

【NEWS PICKS】デジタルネイティブ世代の未来のニュース専門誌。未来を志向する最先端の教育を展開している学校の1つとして工学院大学附属中学校・高等学校が6ページにわたって取材記事が掲載されています。

【THINKING EXPERIMENTS】工学院大学附属高等学校のハイブリッドインターナショナルコースにおいて、英語で哲学授業を担当してきたアレックス先生と現在担当しているジェームズ先生による共著。実際に授業で展開されている内容がテキストになっています。21世紀型教育機構のグローバル進学準備教育のサポーターであり、事務局長の鈴木裕之氏(21世紀型教育機構理事)が編集サポートしています。

【2020年3部作】21世紀型教育機構理事の石川一郎先生の3部作。2016年に一冊目「2020年の大学入試問題」から出版が始まりました。2020年の大学入試改革や学習指導要領のシナリオを予測し、教育改革の時代を牽引したベストセラー。その後、教師問題、学力問題と教育を多面的に考察した本を出版。日本の教師の新しい軸を提供するインフルエンサーとしての石川先生の珠玉集です。「2020年からの新しい学力は」9月6日出版予定です。

【カンザキメソッド3部作】カンザキメソッド代表神崎史彦氏による思考力・判断力・表現力・想像力・探究力がベースの大学進学準備教育のバイブル3冊。2024年から始まる本格的大入試改革に対応できる理論がすでに構築されています。神崎氏は、21世紀型教育機構のサポートメンバーで機構のアクレディテーションのメンバーでもあります。機構の加盟校のアドバイスや研修によって21世紀型教育のコアシステムであるPBLの実践家でもあります。

The conference started with an international science course lesson for teachers of Juku schools. While showing the slideshow, Mr. Deseo, who is in charge of the project, would ask the teachers questions such as "Why?" and "What will happen after this?". Of course, there wasn't just one correct answer, so a wide variety of answers were given by the teachers. They were praised, with phrases such as “Excellent” and “I love that”. The presentation was lead in the direction based on their responses.

Following the presentation, the participants could visualize how classes could be carried out in the same way for students. It is understandable that the teachers of St. Dominic's have developed confidence in teaching the new course. If one can teach with such energy and enthusiasm, the scientific thinking itself should be promoted, regardless of the students English abilities. Mr. Deseo's presentation was well received and ended with a tumultuous applause.

Out of the three stages mentioned by Mr Deseo, Mr. Ichiro Ishikawa, the curriculum manager of St. Dominic's Institute, says that the "Prediction"-stage is particularly important for developing creative thinking. The future of science education will have a focus on teaching students a way of thinking independently, where there isn't just one correct answer.

After the conference, the elements of 21st century education could be noticed everywhere. In the international class, where students learn science terms in English, "Alexa" was placed in the corner of the classroom. During class the teacher, Mr. Willis, asked; “Alexa, how do you explain the base of a microscope?”. Even though Alexa wasn't located near the teacher's desk, but in the back of the class, the response sounded as if a good honor student, sitting in the corner, was replying to the teachers question; “The base of a microscope is ...”.

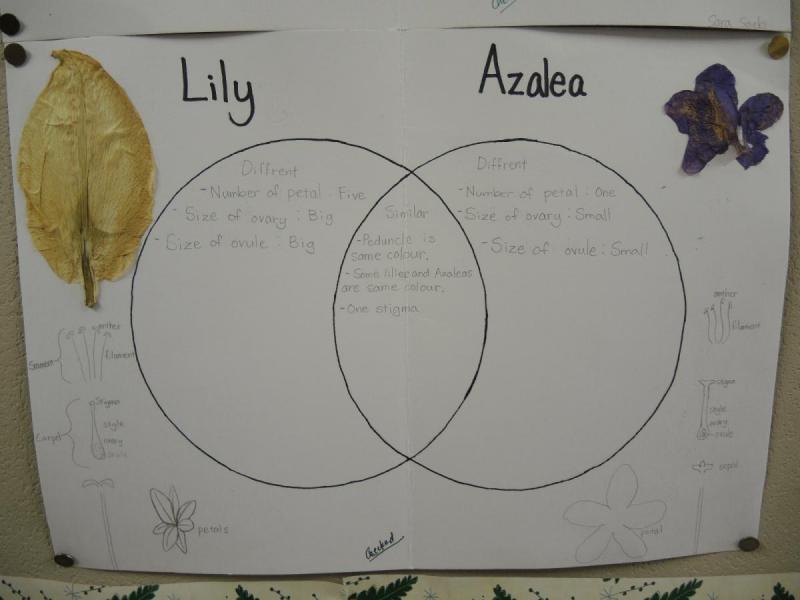

Studying hard doesn't mean memorizing a large vocabulary. It can be seen from the student's performances that they are passionate and want to study late at home. This is reflected in the hallway, where posters created by the students are hanging for display. In the picture you can see Lily and Azalea comparing the scientific differences in their leaves. It's important that the first grade students learn the terms of the flower structure are introduced in English when they also get introduced in Japanese.

静岡聖光学院の21世紀型教育改革のダイナミクスは、4月から急激に力強くなった。PBL型授業が魂の泉となって、あらゆる教育活動で同時多発的にイノベーションが加速した。4月にイートン・カレッジと特別な関係を結ぶことができた。

イギリスでは、ラグビーを大切にしている。大会で優勝するかどうかよりも、ジェントルマンの教養としての価値をラグビーに見出している。文化庁がお墨付きをつけるほど、静岡聖光学院のラグビーをはじめとする部活動はジェントルマンマインドであふれている。

イートン・カレッジはその意味をすぐに理解した。多くの日本の私立学校と交流しているが、静岡聖光学院は、今後サマースクール以上の交流をしていくことになっている。来年は、イートンのラグビーチームが静岡聖光学院にやってくる。ラグビーを通して、国際交流を行う予定だ。

すると、不思議なことに、グローバル教育3.0の扉が全開になった。ハロー校との交流も決まった。ワクワクしている暇もなく、すぐに東のイートン校と呼ばれているマレーカレッジとの交流も決まり、国際科学会議に招待されもした。インドネシアとの交流も開け、年末には、インドのニューデリーにあるモダンスクールにも招かれて、4人の生徒がチャンレンジした。Community Development and Leaders Summit(略してCDLS)と呼ばれる高校生の世界会議に参加することになったのである。

C1英語の環境、PBL型授業、ICT、STEAM教育というリベラルアーツの現代化の態勢が整うや否や、世界が静男岡聖光学院に磁石でひき寄せられるかのようにやってきたのである。世界は待っている。日本の仲間を。ただ、英語やPBLやICTなどの条件が揃うかどうかなのだ。静岡聖光学院の挑戦がそれを論より証拠、証明したのである。