聖徳学園 体験と授業をつなぐイノベーション(2)

山名先生:授業の中で、「体験」を擬似的に導入するには、やはりPBLやアクティブラーニングの手法が有効です。さらに、その手法を電子黒板やiPadなどのICTを使って、webに結びつけると「体験」と同じ質感の気づきが生まれる可能性が高くなります。

山名先生:授業の中で、「体験」を擬似的に導入するには、やはりPBLやアクティブラーニングの手法が有効です。さらに、その手法を電子黒板やiPadなどのICTを使って、webに結びつけると「体験」と同じ質感の気づきが生まれる可能性が高くなります。

聖徳学園は、個性と国際性をベースに創造性まで育成する先進的教育を行ってきた。閉塞状況に陥った20世紀末、子どもたちは居場所がなく、自己否定感と万能感に引き裂かれていた時代にあって、その子どもたちを導く教育に取り組んでいた。

21世紀になると、グローバリゼーションとICTが閉塞感をぶち破るかのようにみえたが、ツールとして英語を使えるかどうか、ICTでネットを自在にマネジメントできるかによってますます格差が生まれる時代を迎えた。各国は20世紀の教育スキルでは、このグローバルイシューを乗り越える教育を行えないと、21世紀型スキルを開発するグローバル教育の構築に翼を広げはじめた。

一方、日本の教育は、グローバル教育にジャンプしたくても、英語の問題があるし、情報の教育もパソコンが活用できる段階にやっと到達したレベルで、すぐには飛べない。そこで、文科省はスーパーグローバルハイスクール構想を掲げ、グローバル教育に飛べるモデル校をつくる政策を開始した。

しかし、それを待っていては、日本の教育はさらに立ち遅れることになる。そんな閉塞状況がさらに募る中、聖徳学園は新たな教育イノベーションに取り組むフェーズに進んだ。その教育イノベーションについて、聖徳学園校長伊藤正徳先生と同校スクールカウンセラーであり国際交流センター長の山名和樹先生に聞いた。by 本間勇人:私立学校研究家

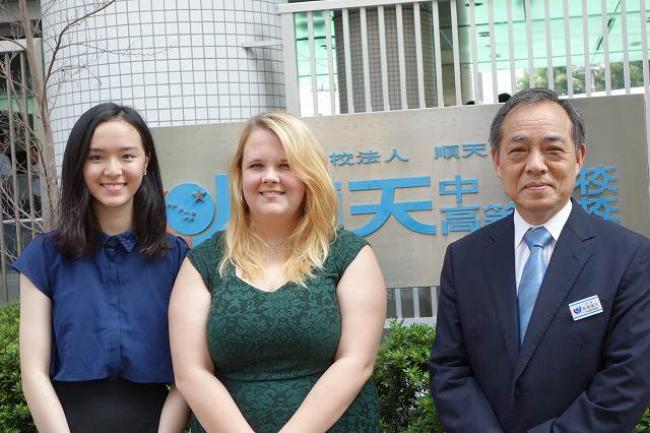

真っ青な大空が広がる中、順天の終業式は行われた。スポーツで優秀賞をとった生徒の授賞式、インターハイに出場する生徒のための壮行会、ボランティア団体の方々のために募金活動したお金の授与式、そしてイギリスのギャップイヤ―を活用して一年間教育ボランティアで活躍した2人の学生との別れを惜しむセレモニーなどが行われた。

アクティブで多様性を受け入れる順天の生徒の姿が鮮やかに映し出された。そして、さらに長塚校長から、順天の生徒にとって、名誉あるサプライズニュースが発表された。by 本間勇人:私立学校研究家

工学院は、日本初の大胆なカリキュラムイノベーションを歩み始めたわけだが、そのためには学内の教師が一丸になることが極めて重要である。一丸になるには、教師どうしの信頼関係をベースにした相互に学ぶ組織を持続することである。そのため、平方校長は「研修」を中心とした「学びの組織」を構築しているという。

工学院は、2015年に入学する中1生から、3つの新しいコースを開設する。「ハイブリッドインタークラス」「ハイブリッド特進クラス」「ハイブリッド特進理数クラス」。それぞれ募集人数は、35名ずつ。彼らが卒業するときには、東京オリンピックのつぎの年で、日本は相当グローバルな社会になっているはずである。

そのときに、グローバル人材として活躍するには、CEFR基準でC1英語力、ICTによるデータサイエンス力、IBレベルの高次思考力(IB型思考力)である。どのクラスもこの3つの力は工学院の教育の基礎とするが、その学びの方法に違いがある。

7月23日(水)、工学院大学新宿キャンパスで、同大学附属中学校・高等学校は、プレスリリースを実施。テーマは「工学院大学附属中学校が21世紀型一貫教育をスタート 日本初のハイブリッドインタークラスを開設~大学で 企業で 世界でスカウトされるグローバル人材を育てる」。

2018年から2030年までに、日本は、世界の人々といっしょに生活する多様性に満ちた社会や学校に移行している。工学院はいちはやくその新しい世界に備え、そこでリーダーシップを発揮できる人材を育成する教育を整備する。by 本間勇人:私立学校研究家

聖パウロ学園の夏期合宿の通奏低音は「対話」であるが、実はこの通奏低音は、聖パウロ学園の教育全体に響いている。しかし、それが夏期合宿の時は、前面に出てくるのである。それはまるで、無伴奏チェロソナタの曲が流れているかのごとくだった。あるいはパイプオルガンの重低音の響きだったか。

夏期合宿のプログラムを構成する大きな要素は、「自学自習」という個人ワークと「授業」という対話型自己探求の2つ。「自学自習」は、先生から与えられた問題を解くというものとは意味合いが違う。毎日「夏期合宿日誌」をつけて、自分の学び方、何を学ぶのか、どこまで達成できたのかを振り返って、自学自習によって自己成長を果たす実践の場である。

4日目、午前の2時間目の授業から取材にはいった。1日勉強しているわけだから、4日目はさすがに疲れてきているだろうと思って、授業を覗いたら、先生方はもちろんのこと生徒も真剣そのもので、集中力と適度な緊張感が持続しているその姿に驚かされた。

かつて全寮制だった聖パウロ学園。その寄宿舎というリソースを活用して、新しいボーディングスクール(寮制学校)型のプログラムを開発した。もちろん通学制の学校であるが、時期に応じた合宿勉強を実施するのである。昨年から高2・3生のために6日間の夏期合宿を開始。

好評だったため、今年6月高1にも2泊3日のプログラムを実施してみた。これもたいへん好評で、2泊3日タイプの宿泊学習を数回体験して、高2になってから6日間の夏期合宿につなげる壮大なプロジェクトが立ち上がっている。

ボーディングスクールではないが、ボーディングスクールのエッセンスを凝縮させた、いわば、ポストボーディングスクールとして他に追随を許さない新しい学びの体験の場となっている。by 本間勇人:私立学校研究家

(女子生徒が宿泊する寄宿舎「パウロハウス」。イタリアから持ってきた山荘。パウロの森に小さなおしゃれな空間があった)

富士見丘は、教師が一丸となって、授業と自主探究の「5×2」というプログラムを中心に、スーパーグローバル教育を拡張している。その拡張の方法の1つは、リサーチ、ディスカッション、プレゼンという一連のプロジェクト型学習(PBL)を授業の中に埋め込む作業である。

そしてもう1つは、大学やNPO・企業などとの連携ネットワークの拡大である。このカリキュラムイノベーションともいうべき過程で、大島教頭は、プレゼンは論理的な情報伝達ではなく、ストーリーテリングが聴き手に世界を導くアクションであり、思考は論理的なものばかりでなく創造的な思考もあるということを確信するに到る。そんなとき、GiFTとの運命的な出会いがあった。

富士見丘学園は、生徒がダイバーシティに気づく機会をたくさん用意している。しかし、大島先生は、GiFTの対話の中で、大切な機会をまだ用意していないことに気づいた。

富士見丘学園は、スーパーグローバル教育を推進している。スーパーグローバル教育の肝は「ネットワーク」。知識ともの、知識と知識、知識と人、人と人・・・。生徒が、多次元で多様なネットワークを、自らつなぎ、うみだし、駆使する教育はいかにして可能なのか。大島規男教頭と今回同校との協働プロジェクトとして『ロールモデルカフェ』を開催するGiFTの辰野まどかさん、鈴木大樹さん、三代祐子さんに聞いた。by 本間勇人:私立学校研究家

富士見丘は、教師が一丸となって、授業と自主探究の「5×2」というプログラムを中心に、スーパーグローバル教育を拡張している。その拡張の方法の1つは、リサーチ、ディスカッション、プレゼンという一連のプロジェクト型学習(PBL)を授業の中に埋め込む作業である。

そしてもう1つは、大学やNPO・企業などとの連携ネットワークの拡大である。このカリキュラムイノベーションともいうべき過程で、大島教頭は、プレゼンは論理的な情報伝達ではなく、ストーリーテリングが聴き手に世界を導くアクションであり、思考は論理的なものばかりでなく創造的な思考もあるということを確信するに到る。そんなとき、GiFTとの運命的な出会いがあった。

富士見丘学園は、生徒がダイバーシティに気づく機会をたくさん用意している。しかし、大島先生は、GiFTの対話の中で、大切な機会をまだ用意していないことに気づいた。

富士見丘学園は、スーパーグローバル教育を推進している。スーパーグローバル教育の肝は「ネットワーク」。知識ともの、知識と知識、知識と人、人と人・・・。生徒が、多次元で多様なネットワークを、自らつなぎ、うみだし、駆使する教育はいかにして可能なのか。大島規男教頭と今回同校との協働プロジェクトとして『ロールモデルカフェ』を開催するGiFTの辰野まどかさん、鈴木大樹さん、三代祐子さんに聞いた。by 本間勇人:私立学校研究家

IBの10の学習者像育成の土台が、工学院にはすでにあることは了解できた。ただし、IBでは、行事や部活で、その学びを行うのではなく、授業そのものでトレーニングできるようになっている。

一般に日本の教育は、授業は知識を教える講義形式で、工学院のように科学教室のようなチャンスがないところでは、部活に依存するから、その部員でないない場合、10の学習者像を身につける場がない。

工学院の場合は、このようなチャンスは科学教室としてあるが、IBレベルの教育に挑戦するとなると、授業そのものに、すでにある土台を埋め込まなければならない。果たしてそれはどうなっているのだろうか。

もちろん、授業の中に、対話型、討論型の授業=PIL×PBLを埋め込むということが、プレスリリースで高らかに謳われている。しかし実際にはどうなのだろうか?言うまでもなく試行錯誤はスタートしている。

(POP作りや創作のアート活動、図書館運営の活動、読み聞かせのボランティア活動に挑戦している図書館委員。IBのCASのプログラムをすでに実践している)

工学院の中学生が、好奇心のゲートをくぐり抜け、世界を探求する道を歩き始めているのを了解できた。今度は高校生の活動を見に行った。するとIBの10の学習者像すべてが融合しているのがわかった。

(グローバルイシューの大きな問題である環境問題に取り組む未来のエンジニア)

今年も工学院大学附属中学校・高等学校が、大学と連携して「科学教室」を開催した。10000人規模が参加する日本でも有数の大サイエンス祭り。今年7月23日(水)、工学院大学新宿キャンパスで、同大学附属中学校・高等学校は、プレスリリースを実施。

テーマは「工学院大学附属中学校が21世紀型一貫教育をスタート 日本初のハイブリッドインタークラスを開設~大学で 企業で 世界でスカウトされるグローバル人材を育てる」。いよいよIB級の教育デザインに大きく歩を進める意志が表明された。そこでIB(国際バカロレア)のlearner profile(10の学習者像)が端的に映し出される「科学教室」に接近した。by 本間勇人:私立学校研究家

(工学院のリケジョ)

富士見丘の生徒は自主探究ができるように育つ。その学びの環境の凝縮したものが、ダイバーシティカフェである。自主学習、クラスメイトとの対話、先輩との対話、大学や企業の方との対話、留学生との対話・・・と多様な人々との対話をベースにした環境がある。そして、たとえば、内気だった生徒が、自分の殻を破り、自分から話しだしてみるというような挑戦をしていく。

その小さな変化が、興味と関心を広げ、さらに探求したいという意欲を内側から生み出す。すると、「外に出て、視野を広げよう、興味関心を掘り下げていこう」という活動につながっていく。今回も、慶應義塾大学 理工学部 伊香賀研究室との共同研究のために、有志(富士見丘は全員参加させるという強制的な活動はない。あくまで自主的)の生徒が、慶応義塾大学日吉校舎を訪れた。