聖徳学園 グローバルに考え、貢献するマインド

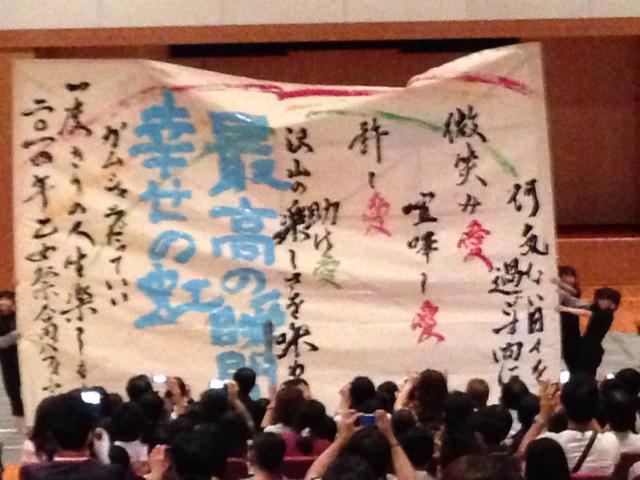

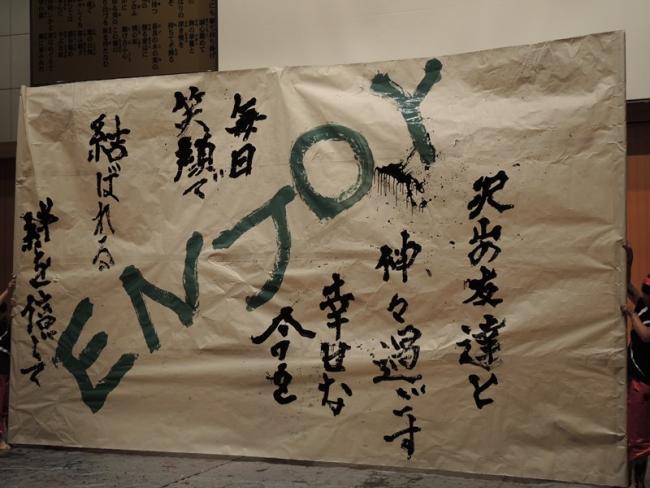

12月1日と3日、聖徳学園で国際貢献授業の成果報告会がありました。このプロジェクトは、今年4月からJICA(国際協力機構)の職員やボランティアの方の協力を得ながら、貧困で苦しんでいる国のために自分たちが貢献できることを考え実行していこうというものです。高校2年生全員がチームに分かれて、発表をしました。単に調べることで終わらずに、自分たちが今ここでできることを実行しようとする点が、このプロジェクトの肝になっています。 by 鈴木裕之:海外帰国生教育研究家