会員校別記事一覧

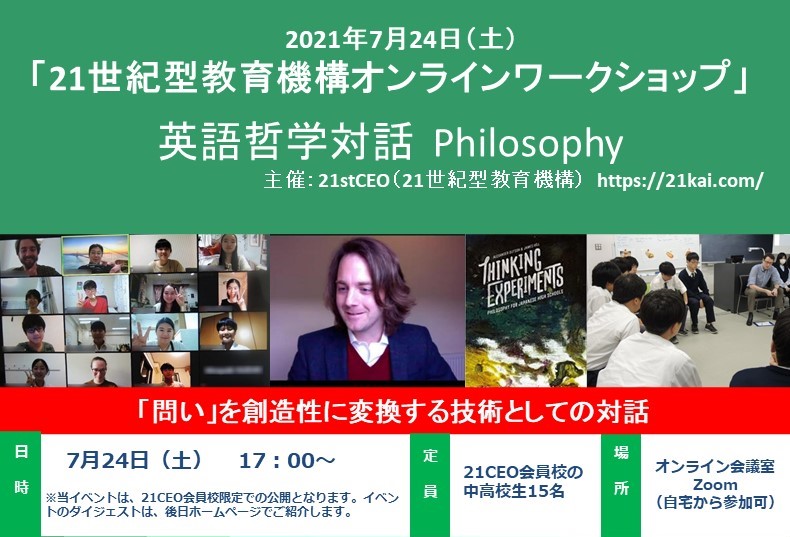

7月24日 英語哲学対話オンラインワークショップが無事終了

21世紀型教育機構では、昨年に続き、今年も英語哲学対話をオンラインで実施しました。

「英語」と「哲学」はどちらも、多くの日本人がなるべくなら関わりたくないと感じているものかもしれません。しかし、「世界」で人々と対話するには、どちらも必須のスキルであることは誰もが認めるところではないでしょうか。そんな2つのスキルを駆使して公開授業を行うというスリリングなイベントに、8名の「強者」が参加してくれました。夏休み前の学期末試験で忙しいさなかに応募してくれた生徒のみなさん、そして彼らのチャレンジ精神を鼓舞し、サポートしてくださった先生方にはこの場を借りてお礼を申し上げます。

SGT教育研究プロジェクトをオンラインで開催

9月29日(金)に、教育研究センターによるSGT教育プロジェクトがオンラインで開催されました。

まず、教育研究センター主席研究員の児浦先生から冒頭の10分ほどでミッション説明が行われました。忙しい先生方が一堂に会する時間を最短に抑えるために、すでにCanvasを通して基本的な情報共有がなされているのです。

その後は、2チームに分かれて研究プロジェクトのゴール設定についてディスカッションしました。このチームごとのブレイクアウトセッションは、主席研究員も主任研究員も基本的に介入せず、自分達はサポートに回ります。

PBLや探究型授業についての様々なアイディア、そして生徒たちに到達してほしいゴール設定などが、教科の枠も学校の枠も超えて話し合われます。いかに楽しく充実したディスカッションであったかはブレイクアウトから戻ってきた先生方の表情からよく分かります。

この後、10月末などの中間ミーティングなどを経て、21CEOの定例会などで成果発表となる予定です。

SGT教育研究会をオンラインで開催

8月28日(日)の朝10時より、教育研究センターによるSGT教育研究会がオンラインで開催されました。今回は「未来の授業デザイン」を考えるワークが中心で、8月11日~12日にクルックフィールズで実施された教育研究SGTプロジェクトの振り返りをしながら、21CEOの学校の若手の先生が新たな授業デザインについて構想するというものです。

前半の全体会では工学院の田中歩先生と和洋九段の新井誠司先生がクルックフィールズでの振り返りを行い、体験で得られたことを、参加できなかった先生とも共有しました。後半は、未来の授業デザインについて、若手11名の先生が2つのブレイクアウトルームに分かれてディスカッションしました。

SGT教育研究プロジェクト〜循環型社会を目指すワークショップ

(写真提供は児浦良裕先生)

8月11日と12日の2日間、教育研究センターのSGT教育研究プロジェクトのワークショップが千葉県木更津市のクルックフィールズで行われました。

SGT教育研究プロジェクトは、聖学院の児浦良裕先生や工学院の田中歩先生が主席研究員として活動してきたSGT教育研究会から新たに創設されたプロジェクトです。

このプロジェクトではフィールドワークをその根幹に位置付けています。そうすることで、より地球環境の問題をリアルに捉えることができることがひとつ。また、対面だからこそ発揮される全体的で統合的なコミュニケーションが「フィールド=場」のパワーを高めてくれることも狙いに入っていたのでしょう。

(写真提供は児浦良裕先生)

21CEO教育研究センター×工学院 「SGTの授業デザインツール」

10月31日(日)工学院の田中歩先生が総合司会を、そして工学院の若きSGTがファシリテーターとなり、授業デザインのツールをテーマに、オンラインでディスカッションが行われました。

これまで4回に渡って実施されたSGTをフィーチャーするイベントの締めくくりです。21CEO加盟校の先生方も文化祭準備などで忙しい中であるにも関わらず、数多く参加してくださいました。

イベントの冒頭、平方邦行先生(21CEO会長)は、若きSGTに力強いエールを送りました。日本私学教育研究所所長として全国の私立学校の校長あるいは教員との研修を実施する毎日から、日本の教育への不安や苛立ちを感じることもあるそうですが、それを払拭できるのは21世紀型教育を実践できる若い世代であるという期待と確信に満ちたものでした。

静岡聖光学院 Aレベル・GCSE発進、「世界」がスタンダードに

SGT教育研究プロジェクト〜循環型社会を目指すワークショップ

(写真提供は児浦良裕先生)

8月11日と12日の2日間、教育研究センターのSGT教育研究プロジェクトのワークショップが千葉県木更津市のクルックフィールズで行われました。

SGT教育研究プロジェクトは、聖学院の児浦良裕先生や工学院の田中歩先生が主席研究員として活動してきたSGT教育研究会から新たに創設されたプロジェクトです。

このプロジェクトではフィールドワークをその根幹に位置付けています。そうすることで、より地球環境の問題をリアルに捉えることができることがひとつ。また、対面だからこそ発揮される全体的で統合的なコミュニケーションが「フィールド=場」のパワーを高めてくれることも狙いに入っていたのでしょう。

(写真提供は児浦良裕先生)

新しい時代を画するカンファレンスが実施されました(2)

基調講演の後は、生徒による「私たちが22世紀の未来の学校を創ります」という協働講演です。

生徒による協働講演のパートでは、田中歩先生と伊東竜先生から紹介された後、約30分間、生徒たちだけでのディスカッションとなりました。途中でトピックを仕切る司会者もなく、4つの異なる学校の生徒がほとんどリハーサルもなしに、多くの大人が見ている前で堂々とアドリブトークしている姿は圧巻でした。

新しい時代を画するカンファレンスが実施されました(1)

2月18日(日)「22世紀型教育へのレバレッジポイントを創る」と題したカンファレンスが和洋九段女子で行われました。

2024年度21CEO定例会 開催

2024年5月14日(火)、富士見丘で、21世紀型教育機構の2024年度第1回の定例会が開催されました。今春、会員校が輩出した海外大学合格実績は100名を超える結果となり、これまでのC1英語、PBL、STEAM、リベラルアーツなどのプログレシッブ教育の推進環境デザインによって、生徒が全球的視野で自分がいかに生きるかを意思決定していく道を開きました。

一般的なエリート教育が良き社会をつくるための人間教育を行ってきた一方で偏差値による知識理解の習得に偏らざるを得なかった日本の教育の閉塞状況を打破するべく、プログレッシブな21世紀型教育を推進してきました。その第1のパラダイム転換は「21世紀型教育」を固有名詞として普及した役割を果たしました。そして、いよいよ本格的なグローバル・キャリア教育の次元に入りました。

おそらく、この流れは、多くの私立学校に影響を与えることでしょう。また、人口減少に伴う生徒募集の低迷を好転させる、教育インバウンドも起こるでしょう。21世紀型教育機構は第2のパラダイム転換を起こしているのです。

11月16日 22世紀型教育研究センターaxisWS 生徒が自らリフレクションの軸を創る(2)

問いの問い生成ワークショップ実施

2024年度21CEO定例会 開催

2024年5月14日(火)、富士見丘で、21世紀型教育機構の2024年度第1回の定例会が開催されました。今春、会員校が輩出した海外大学合格実績は100名を超える結果となり、これまでのC1英語、PBL、STEAM、リベラルアーツなどのプログレシッブ教育の推進環境デザインによって、生徒が全球的視野で自分がいかに生きるかを意思決定していく道を開きました。

一般的なエリート教育が良き社会をつくるための人間教育を行ってきた一方で偏差値による知識理解の習得に偏らざるを得なかった日本の教育の閉塞状況を打破するべく、プログレッシブな21世紀型教育を推進してきました。その第1のパラダイム転換は「21世紀型教育」を固有名詞として普及した役割を果たしました。そして、いよいよ本格的なグローバル・キャリア教育の次元に入りました。

おそらく、この流れは、多くの私立学校に影響を与えることでしょう。また、人口減少に伴う生徒募集の低迷を好転させる、教育インバウンドも起こるでしょう。21世紀型教育機構は第2のパラダイム転換を起こしているのです。

八雲学園 八雲ラウンドスクエア・バラザミーティングを開催

2024年5月17日(金)放課後、八雲では、加盟しているRS(ROUND SQUARE)の会議のメインスタイルであるBARAZA(バラザ)を開催。ナイロビや深圳で行われたRS国際会議に参加した生徒たちが「RS運営委員会」を結成し、RSの意義や役割を学内外に広げていくためのキックオフがなされたのです。

参加者は中学生から高校生までで約30人。グループに分かれてディスカッションします。バラザは、国連でも活用されますが、問題解決するためのブレインストーミングではなく、問題に横たわる背景や関連性を全貌できるようにするフレームストーミングです。

参加者が持っている想いやものの見方考え方、価値意識など語り合っていきます。

八雲学園 八雲ラウンドスクエア・バラザミーティングを開催

2024年5月17日(金)放課後、八雲では、加盟しているRS(ROUND SQUARE)の会議のメインスタイルであるBARAZA(バラザ)を開催。ナイロビや深圳で行われたRS国際会議に参加した生徒たちが「RS運営委員会」を結成し、RSの意義や役割を学内外に広げていくためのキックオフがなされたのです。

参加者は中学生から高校生までで約30人。グループに分かれてディスカッションします。バラザは、国連でも活用されますが、問題解決するためのブレインストーミングではなく、問題に横たわる背景や関連性を全貌できるようにするフレームストーミングです。

参加者が持っている想いやものの見方考え方、価値意識など語り合っていきます。

文大杉並 キャリア探究オープニングイベント コミュニティシップ型プロジェックト

和洋九段女子のPBL授業 スーパーロールモデル

工学院【日日即未来】 生徒が自ら問いをつくり世界を変える授業

工学院【日日即未来】 生徒が自ら問いをつくり世界を変える授業