会員校別記事一覧

聖学院 最高の授業(了)

聖学院のPBL型授業の特徴は多様な要素、多角的な切り口で語ることができますが、なんといいても「マインドセット」と「信頼」がキーコンセプトなのかもしれません。マインドセットとは、毎時間の授業で行うのです。よく自己肯定感が高いとか低いとか話題になりますが、それはほとんど内面の状況の話で、成績が高いから自己肯定感が高いとか、内向的だから自己肯定感が低いというコトはありません。

ほとんどが、人と人との関係が開かれるか閉じられるかで、自己肯定感の高い低いが決まっていると思います。したがって、自己肯定感の高い低いは、一期一会ではないですが、人と出会う瞬間瞬間にあがるかさがるか激しいのです。特に思春期の時にはそうでしょう。一日の学園生活のなかで、毎時間の授業で出会う教師や仲間とのやりとりで、一喜一憂するものです。

ですから、聖学院では、毎時間の授業で、教師は互いに心を開示できるマインドセットをしていきます。

聖学院 最高の授業(3)

聖学院 最高の授業(2)

聖学院 最高の授業(1)

21世紀型教育機構は、グローバル教育3.0のステージに向かって、学内外のネットワークを広げ、グローバルイマージョンの環境を学校でつくっています。聖学院も、タイ研修という生徒が自己開示し、他者の痛みを感じ世界精神を自ら生み出す規格外の教育を実施しています。また、都市デザインや東京パラリンピック支援、はちみつをつくりその利益を寄付する起業プロジェクトなど、多様な実践的教育を行っています。

入試においては、生徒の才能に応じた多様な思考力入試を開発・実施し、NHKや静岡放送など多くのメディアでも取りあげられています。

しかし、他の学校と大きく違うのは、このような規格外の教育活動が、日々の授業と結びついているというコトです。ふだんの授業がPBL形式で進行するため、一時間一時間の授業が、生徒自身にとって特別で新鮮です。いつも自分にとって特別な時間が待っている最高の授業が聖学院では行われています。by 本間勇人 私立学校研究家

(聖学院は2カ月に1度くらいの割合で、有志の先生が集まって、授業デザインの勉強会を行っています。PBL型のワークショップ形式で進み、静岡聖光学院の先生方や東大の研究者も参加しています。仕掛け人は、21教育企画部長児浦先生。)

和洋九段女子の新機軸 STEAM型PBL

和洋九段女子中学校・和洋九段女子高等学校(以降「和洋九段女子」と表記)は、21世紀型教育本格実施2年目で、はやくも新機軸を構想することになりました。この新機軸の発見は、準備期間も入れて3年間のPBLへの挑戦の成果でもあると中込校長先生は語ります。

同校の大きな特徴は、中学1年から高校1年生まで、生徒1人1台タブレットを活用するPBL(Problem based Learning)型授業が、すべてのクラスで実施されていることです。2020年には、全学年がこの環境になります。このような環境を教師一丸となって取り組んできたことにより、新機軸は、PBLのトリガークエスチョンを変えるアイデアだけで、飛躍的な学びのパワーを生み出すことになります。

もっとも、このトリガークエスチョンのアップデートこそが新たな難関であることは間違いないのですが、先生方はある大きな覚悟をもってその難関に挑んでいきます。

by 本間勇人 私立学校研究家

Mita International is a School of Miracles. One that has never been seen before

工学院 創造的緊張感を持続する組織(2)

工学院は、「挑戦・創造・貢献」を理念としています。この根本には「自由」があります。自由が前提だからこそ「挑戦・創造・貢献」が可能なのです。エントランスホールには「真理は自由にす」というグローバル精神が刻印されているぐらいです。

「自由」。もちろん、「自律」と表裏一体ですから、個人主義とは違います。「貢献」という理念がそれを支えています。さて、この意味での「自由」が、授業の中にも反映されているために、正解が1つでない問いが中心となる創造型PBL授業ができるわけです。つまり、「真理が自由にす」という自由が文化遺伝子としてあったからこそ21世紀型教育にも踏み出せたのでしょう。

工学院 創造的緊張感を持続する組織(1)

工学院大学附属中学校・高等学校(以降「工学院」と表記)は、八王子という私立中高一貫校志望者が23区に比べかなり少ないエリアにあります。もともと日本の私立中高一貫校に進学する割合は、全国の同年齢人口の7%。一般には公立中学と私立中学の選択を考える家庭は少ないのです。

一方東京の23区は、区によっては20%近く進学を考える層がいる私立中学受験王国です。ところが、八王子エリアはというと、同じ東京都にありながら、全国レベル。東京における私立学校の経営としては、極めて不利な困難を極める立地条件です。

それがゆえに、このエリアでサバイブするために、先生方はイノベーティブな教育活動を徹底しています。by 本間勇人 私立学校研究家

(中学の理科の授業、Fab Labも備えた図書館で創造型PBL授業。工学院のPBL授業のプロトタイプ。)

「第2回21stCEO静岡シンポジウム」(了)

パネルディスカッション 2020年大学入試問題を乗り越える思考力

「第2回21stCEO静岡シンポジウム」(4)

キーノートスピーチ 本当に価値ある学校

「第2回21stCEO静岡シンポジウム」(3)

トークセッション グローバル教育3.0へ

「第2回21stCEO静岡シンポジウム」(2)

トークセッション 新しい波

「第2回21stCEO静岡シンポジウム」(1)

三田国際は魔法学校。 今まで誰も見たことのない一条校。

9月29日(土)、三田国際学園中学校・高等学校(以降「三田国際」と表記)は、Open Dayを開催しました。関東圏の中高一貫校で唯一のApple Distinguished School(全世界400校)として、尖ったICTの活用をした授業を、全国の教員対象に公開したのです。

同学園は、iTunesUというバーチャルとリアルな学びの場を統合するシステムを活用して、創造的な思考力を養う授業を、すべての教科で、すべての教師が、すべての生徒が展開しています。その創意工夫に満ちた多様な授業が全開されました。

プログラミングで、スフィロは、スターウォーズで登場するドロイドよろしく動いていました。紫の閃光を放ちながら動かしている様子は、あたかも魔法を使っているかのようでした。分科会で、ディスカッションも交えてのリフレクションに、自分たちはどうすればできるのか、自分たちももしかしたらできるのではないかというGrowth Mindsetされていく姿は、三田国際に魅力を感じて入学してくる生徒の様子に重なっていたのです。by 本間勇人 私立学校研究家

八雲学園 グローバルアスリート 奥山理々嘉さんの活躍

「第18回アジア競技大会」バスケットボール競技初の3×3で、決勝まで進んだ女子は銀メダルに輝きました。その女子日本代表メンバーの1人に奥山理々嘉 (八雲学園高校3年)選手がいたのです。金メダルの頂点にたった女子中国代表は、今年4月に行われたFIBA 3×3 アジアカップで準優勝、その後のFIBA 3×3 ワールドカップでも世界4位になったメンバーを擁する強豪。

対する女子日本代表は大会前に3日間の合宿しかできなかったようです。また、試合直前に馬瓜ステファニー選手(トヨタ自動車アンテロープス)を5人制から借りる形で、実際に4人でプレーしたのは予選ラウンド開幕戦のときだったということです。ぶっつけ本番に近かったでしょう。にもかかわらず銀メダルを獲得できたのです。

聖徳学園 創立90周年を起点に教育の質向上へ(2)

今回、夏期教員研修のプログラムの中で見学したのは、上智大学言語教育センター教授藤田保先生による「2020大学入試改革・これからの英語教育と教科間連携について」です。藤田教授は、言語学、バイリンガル教育の研究をされていますが、今回の改訂学習指導要領にもかかわっており、小学校の英語教科化の方法や実践など英語教育についても研究しています。

特に上智大学で行われているCLILという新しい英語教育の研究・開発・提唱者でもあり、CLILが小学校・中学校の現場に広がる契機もつくっています。

(13号館ラーニングコモンズにて)

聖徳学園 創立90周年を起点に教育の質向上へ(1)

昨年2017年、聖徳学園は創立90周年を迎え、その記念事業の一環として、21世紀型教育の多様な学びの空間を備えた13号館を新しく建設しました。1階は、オープンでのびのびとした雰囲気のラーニングコモンズで、ICTを活用したSTEAM教育をベースとしてPBL活動ができるようになっています。

各フロアーも、Active Learning Roomを初め、300人程度を収容でき、軽スポーツも可能な多目的ホール、音楽室、美術・技術室、物理実験室、Global教育のための演習室など充実した学びの空間が設けられています。動画の作成・編集のためのスタジオ、本格的な茶室「幽玄庵」もあり、多様な文化活動を行える学びの場が広がっています。

21世紀型教育機構シンポジウム 理想的なネットワークを紡ぐ創造的リーダーシップ

9月2日(日)に行われる「21世紀型教育静岡シンポジウム」は、地球人の子供たちの未来土壌を、教育から耕していこうという壮大なヒューマンプロジェクトです。私たちは、20世紀においてこの未来土壌を地球規模で荒らしまくってきました。そこでそれを阻止するプロジェクトが国連やユネスコを中心に実行されてきました。

21世紀型教育機構シンポジウム 自己沈潜の向こうに広がる才能と世界

9月2日の21世紀型教育機構のシンポジウムでは、語学研修や海外研修旅行とは次元の違う「グローバル教育」について、静岡聖光学院の田代正樹先生(副教頭)と聖学院の伊藤豊先生(高等部長)がトークセッションを行います。もちろん、両校とも語学研修や海外研修も実施しています。しかし、本当にグローバル教育を行うというコトはいかにして可能かを、独自のグローバルな教育実践を通して、生徒がモチベーションを膨らませると同時に世界の痛みに打ちひしがれている姿に直面しながら、深い内省を続けているのです。

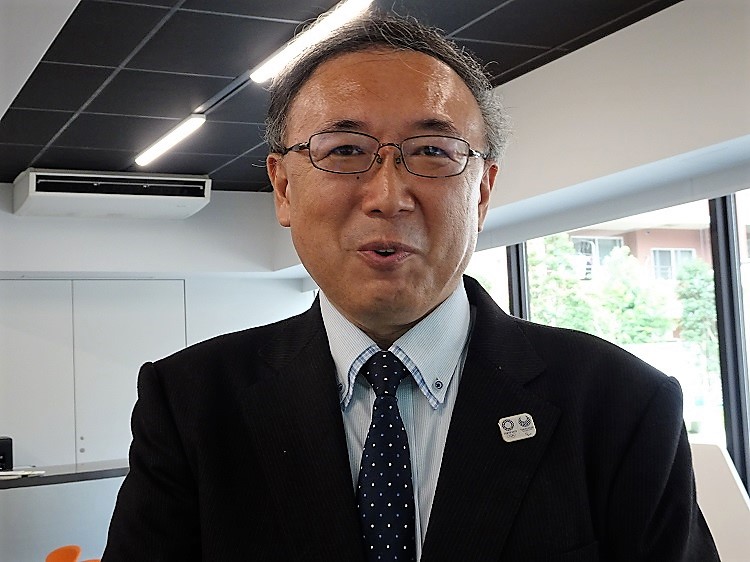

(静岡聖光学院 田代正樹先生)