今年度のアクレディテーション始まる

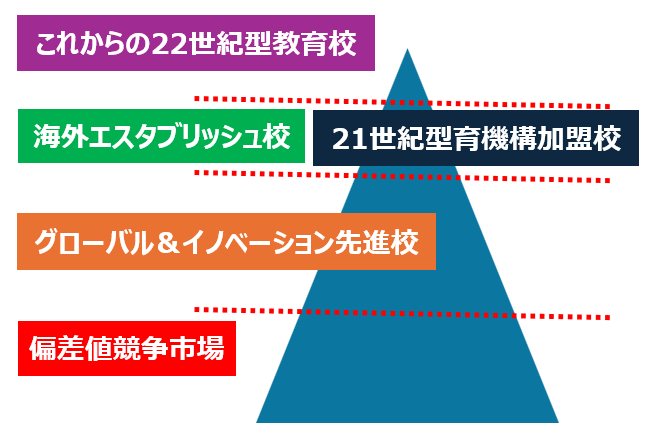

21世紀型教育機構は22世紀型教育研究センターによる「問いの生成」WSを開催します。参加対象者は、本機構加盟校の教師と生徒です。日時などはつぎのチラシをご覧ください。

【趣旨】

2025 年の幕が開き、我が国が目指すべき未来社会の姿である Society5.0 の実現に向けた 25 年間の旅が始まります。東京都は「2050 年代の東京」を見据え、新たな長期戦略の策定に着手します。私たち21会をはじめ私立中高一貫校の生徒たちは、2050 年には 38 歳から 43 歳の年齢になります。そのとき、東京はどのような姿で世界をリードしているのでしょうか? グローバルシティとしての役割を果たし、デジタル社会を牽引し、生産年齢人口の減少にもかかわらず、国際競争力を高め、一人一人がウェルビーイングな生活を送る社会を目指しているでしょうか?

The 21st CEO held an online workshop on Sunday, July 19th, as a collaborative project between member schools.

21st CEOでは、7月19日(日)に会員校同士のコラボレーション企画として、PBL・STEAMのオンラインワークショップを実施しました。

21世紀型教育機構では、昨年に続き、今年も英語哲学対話をオンラインで実施しました。

「英語」と「哲学」はどちらも、多くの日本人がなるべくなら関わりたくないと感じているものかもしれません。しかし、「世界」で人々と対話するには、どちらも必須のスキルであることは誰もが認めるところではないでしょうか。そんな2つのスキルを駆使して公開授業を行うというスリリングなイベントに、8名の「強者」が参加してくれました。夏休み前の学期末試験で忙しいさなかに応募してくれた生徒のみなさん、そして彼らのチャレンジ精神を鼓舞し、サポートしてくださった先生方にはこの場を借りてお礼を申し上げます。

9月19日(土)は、21世紀型グローバル教育オンラインセミナー(第1部)として主にグローバル教育というキーワードでセミナーを進行しました。また、英語哲学レッスンを同時開始し、小学生の部と中学生の部それぞれで21世紀型教育の授業を体験していただきました。

9月27日(日)は、21世紀型教育が今後の大学入試にどのようにつながっていくのかという点について、実際に学校現場でPBLを実践している加盟校の先生方に語っていただきました。PBLは単にグループでアクティビティを行うといったレベルの話ではありません。ドライビングクエスチョンを生徒自らに引き出させ、学びのエンジンを生徒に授けるという高度な指導者のスキルが必要となります。パネルディスカッションに参加した先生方は、そのような本質的な学びであるPBLの達人です。PBLの学びを通して生徒たちは、大学入試はもちろん、社会での課題に対処する力を育んでいるということが多くの事例とともに語られました。

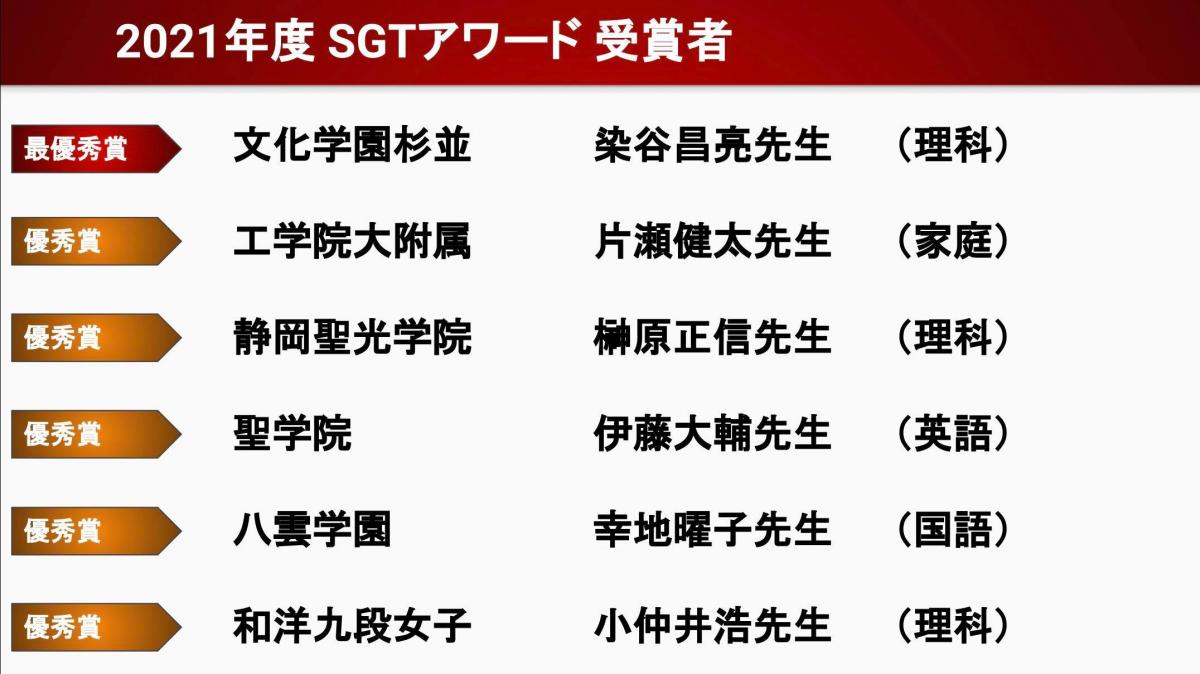

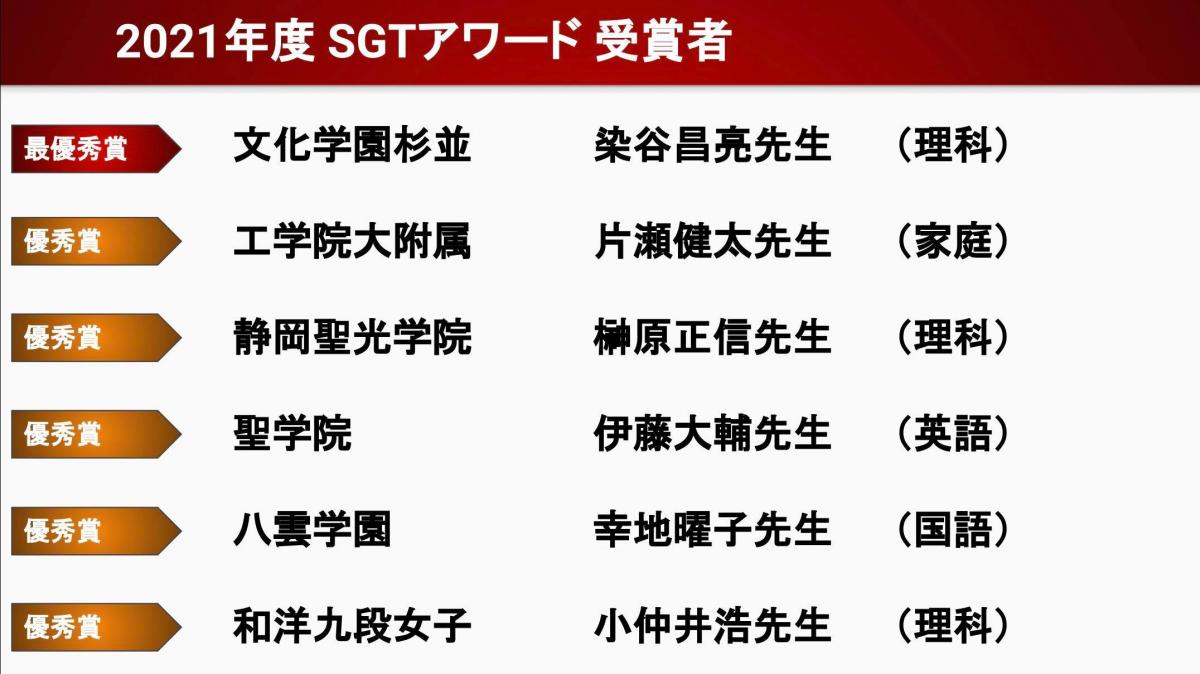

2022年2月20日(日)に21世紀型教育機構(21CEO)「2021年度第2回定例会」がオンラインで開催されました。21CEO前身の「21会」発足から10年。その節目にふさわしい画期的な定例会になりました。21CEO公認のSGT(スーパーグローバルティーチャーズ)が選出され、21CEOの牽引力に若い先生方が加わったのです。

「21会」が発足した2011年は、東日本大震災によって、日本中で価値観が揺さぶられた時期でした。中学入試の世界もまた、「少しでも大学入試に有利な学校へ」という意識から「豊かな人生を歩むための学び」という新しい基準にシフトが起こった年でした。

前回の記事に引き続き21世紀型教育機構加盟校の取り組み紹介と、関係団体からのご報告です。

聖パウロ学園

一昨年まで21世紀型教育機構の事務局長として機構を牽引してきた本間先生が、聖パウロ学園の校長として参加されました。

中学部がない聖パウロ学園は他の21会校とは異なり、アクレディテーションも独自の基準を創っていく必要性を感じている。哲学を神学に結びつけることで、あるいは学習理論をいったん捨てることで子どもたちがいきなりダイレクトに世界の根本に触れるような体験を与えていくことが可能になる道を切り拓いていきたい。

現代社会の分断や格差を乗り越えるためには、ワークショップ言語による世界体験が必要で、児浦先生や田中歩先生、そして田代先生や新井先生たちの若い力を借りながら進んでいきたい。

定例会は、各加盟校の取り組みを紹介・シェアする場でもあります。昨年もコロナ禍においてどのような対応をしているかという話は、各加盟校から非常に参考となったと反響がありました。特にオンライン授業への対応は、21世紀型教育機構にとって当然の前提であり、今年の定例会でもオンラインとリアルのハイブリッド環境をいかに高い次元で実現するかということが関心の的になりました。それは昨年11月以降に行われたアクレディテーションにおいて新たに加わった基準、「ハイブリッドPBL型授業のステージ」によって明確になりました。単にテクノロジーによるオンライン授業の実施ということにとどまらない、PBL型授業をハイブリッドでどう実現しているのか、という視点が加盟校の中に醸成されてきたのです。

工学院大学附属

2011年に21会(21世紀型教育を創る会)が発足して以来、21世紀型教育機構への改組を含め、当機構は吉田晋会長のもとでバージョンアップを重ねてきました。昨年からのコロナ禍において、生徒や教職員の安心安全を守りぬくという強い覚悟のもと、吉田会長は富士見丘学園の理事長校長としての職務はもちろん、私立学校全体のために文科省や関係機関とも連携しながら、いつ起こるかも分からない事態への対応に注力されています。

この難局に全力で立ち向かうため、21世紀型教育機構の新たな節目の年に、吉田会長は新しい教育への思いを平方先生に託しました。そして、平方先生は、21世紀型教育機構の新しい幕開けを「ワールドメイキング」と位置付けると冒頭挨拶で宣言されました。

2022年2月20日(日)に21世紀型教育機構(21CEO)「2021年度第2回定例会」がオンラインで開催されました。21CEO前身の「21会」発足から10年。その節目にふさわしい画期的な定例会になりました。21CEO公認のSGT(スーパーグローバルティーチャーズ)が選出され、21CEOの牽引力に若い先生方が加わったのです。

「21会」が発足した2011年は、東日本大震災によって、日本中で価値観が揺さぶられた時期でした。中学入試の世界もまた、「少しでも大学入試に有利な学校へ」という意識から「豊かな人生を歩むための学び」という新しい基準にシフトが起こった年でした。

7月18日(日)、21世紀型教育機構の教育研究センター主催「次世代SGTの授業デザイン」ワークショップを開催しました。加盟校から20名ほどの若手の先生(スーパー・グローバル・ティーチャー=SGT)が集まり、新しい授業の在り方について情報共有しました。

冒頭挨拶で21世紀型教育機構(21CEO)の会長である平方邦行先生は、日本の現状を考えれば教育におけるイノベーションが必要であることは明らかであり、若い先生方に期待したいとエールを送りました。一方で、本当の次世代SGTは、未来を担う今の中学生や高校生であることを忘れずに教育のアップデートをしていかなくてはいけないと強調されました。

前回の記事に引き続き21世紀型教育機構加盟校の取り組み紹介と、関係団体からのご報告です。

聖パウロ学園

一昨年まで21世紀型教育機構の事務局長として機構を牽引してきた本間先生が、聖パウロ学園の校長として参加されました。

中学部がない聖パウロ学園は他の21会校とは異なり、アクレディテーションも独自の基準を創っていく必要性を感じている。哲学を神学に結びつけることで、あるいは学習理論をいったん捨てることで子どもたちがいきなりダイレクトに世界の根本に触れるような体験を与えていくことが可能になる道を切り拓いていきたい。

現代社会の分断や格差を乗り越えるためには、ワークショップ言語による世界体験が必要で、児浦先生や田中歩先生、そして田代先生や新井先生たちの若い力を借りながら進んでいきたい。

定例会は、各加盟校の取り組みを紹介・シェアする場でもあります。昨年もコロナ禍においてどのような対応をしているかという話は、各加盟校から非常に参考となったと反響がありました。特にオンライン授業への対応は、21世紀型教育機構にとって当然の前提であり、今年の定例会でもオンラインとリアルのハイブリッド環境をいかに高い次元で実現するかということが関心の的になりました。それは昨年11月以降に行われたアクレディテーションにおいて新たに加わった基準、「ハイブリッドPBL型授業のステージ」によって明確になりました。単にテクノロジーによるオンライン授業の実施ということにとどまらない、PBL型授業をハイブリッドでどう実現しているのか、という視点が加盟校の中に醸成されてきたのです。

工学院大学附属

2011年に21会(21世紀型教育を創る会)が発足して以来、21世紀型教育機構への改組を含め、当機構は吉田晋会長のもとでバージョンアップを重ねてきました。昨年からのコロナ禍において、生徒や教職員の安心安全を守りぬくという強い覚悟のもと、吉田会長は富士見丘学園の理事長校長としての職務はもちろん、私立学校全体のために文科省や関係機関とも連携しながら、いつ起こるかも分からない事態への対応に注力されています。

この難局に全力で立ち向かうため、21世紀型教育機構の新たな節目の年に、吉田会長は新しい教育への思いを平方先生に託しました。そして、平方先生は、21世紀型教育機構の新しい幕開けを「ワールドメイキング」と位置付けると冒頭挨拶で宣言されました。