21世紀型教育機構シンポジウム 時代のウネリの深層から

(当日、首都圏模試センター発行冊子の最新版「こんなに変わる 日本の教育と入試」を配布いたします。)

(当日、首都圏模試センター発行冊子の最新版「こんなに変わる 日本の教育と入試」を配布いたします。)

2018年9月2日(日)、静岡聖光学院で、「第2回21世紀型教育機構静岡シンポジウム」が開催されます。同校は、今年創立50周年を迎え、グローバル教育、PBL型授業など教育全般のイノベーションを行い、キャンパスのリニューアルも行っています。昨年から教育イノベーションは始まり、今年9月1日には、新しい教育空間は完成する予定です。

(完成イメージの予定図)

2日間に渡って、明海大学浦安キャンパスで、同大学ホスピタリティ・ツーリズム学部主催のサマースクールが行われている。オールイングリッシュでレクチャー、ディスカッション、グループワークなどのハードなアクティビティが行われる。

大学の講義やアクティブラーニングを丸ごと体験する。ハワイの観光について、マーケティングの切り口で学際的に研究するのである。イングリッシュイマージョンではなく、グローバルイマージョンそのものであるが、多くの中3と高1の富士見丘生が挑戦。1日目を取材した。by 本間勇人 私立学校研究家

(サマースクールは、明海大学浦安キャンパスの図書室で開催。講義スペースとグループワークスペースなどアクティヴィティごとに分かれている贅沢な環境)

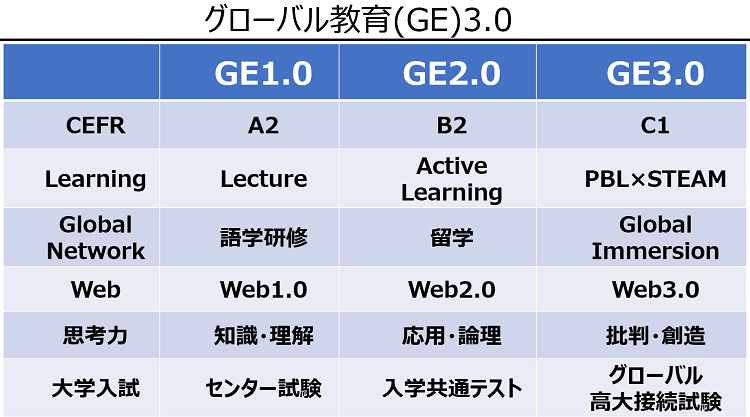

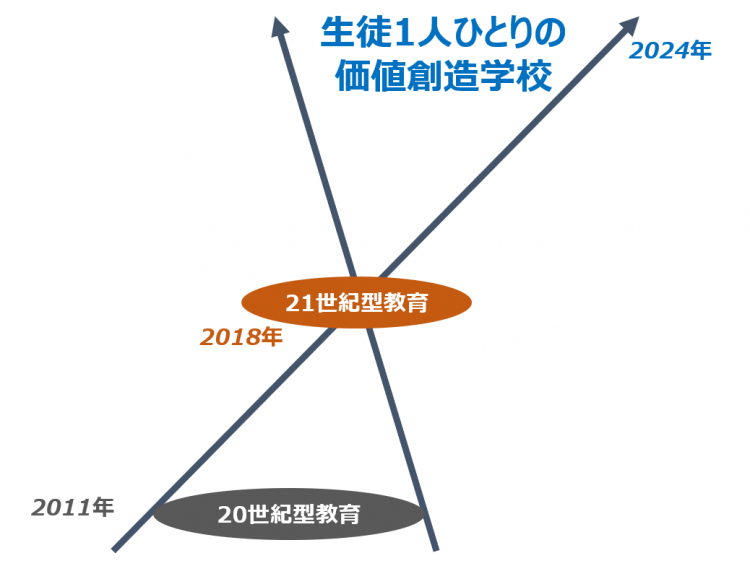

本機構が、21世紀型教育の実践をゴールにすることから、新次元へジャンプする跳躍台にシフトしたのには、時代の精神を読み解きながら、守るべきものは守り、変えるべきところは変えるという、理念と革新の両方の関係の最適化を試行錯誤してきた結果である。

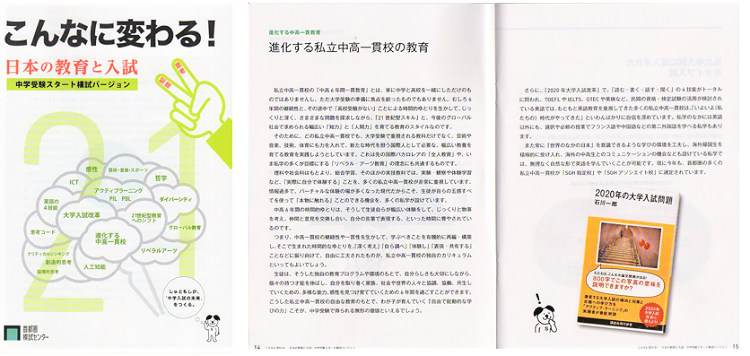

【表1】

21世紀型教育機構にとって、生徒1人ひとりの価値を生み出す学校になることが新次元教育のゴールであるが、そのようなことはいかにした可能か?

最近では、アダプティブラーニングという学びやアダプティブリーダーという新しいリーダーシップについて語られることが多くなっており、実際にそのようなことが実践されている。

【図3】

2018年21世紀型教育機構の加盟校は、それぞれ創意工夫しながら新次元教育の挑戦の局面を迎えた。2011年から21世紀型教育をリサーチし、教育イノベーションを実現し、アドミッション・ポリシーを確立し、カリキュラム・ポリシーを実践してきた。そして、2020年には、そのディプロマポリシーがある一定の成果を出すタイムスケジュールを立てているのであるが、はやくも2018年の春の段階で、3ポリシーとしての成果がでた。

【図1】

八雲学園は、ついにグローバル教育3.0に突入した。海外修学旅行、年に数度の交換留学などはグローバル教育1.0の段階で、1989年ベリリンの壁崩壊後広まった。英語力はA2(CEFR基準)で十分だった。21世紀に入って、2014年くらいまでは、さらに現地校の長期留学や多くの生徒の3か月留学などが加わった。グローバル2.0のステージである。英語力はB1くらいで十分だった。

そして2015年から今に至るまで、さらに海外大学進学の道が多くの学校で見られるようになった。グローバル高大接続準備教育が着々と進んだ。IBやBC州のプログラム、およびそのエッセンスは共有するも独自の21世紀型教育が登場した。

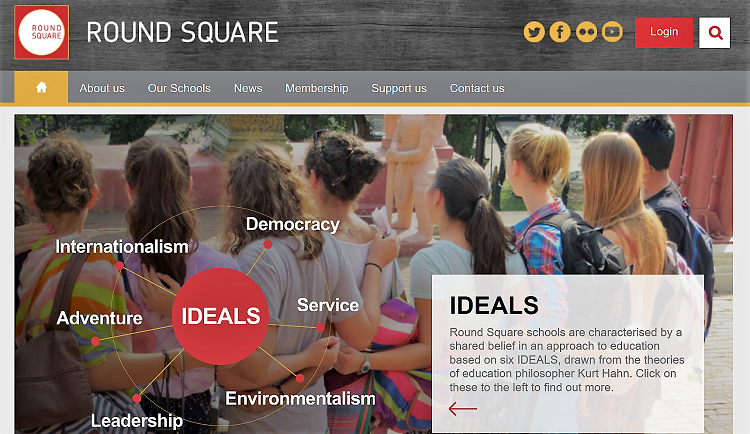

そして、ラウンドスクエアのような世界の私立学校200校強とのネットワークをつないでいるグローバルコミュニティとの連携が誕生した。この段階が、まさに八雲学園がララウンドスクエアと連携したようにグローバル3.0のステージなのである。英語力はC1を要求される段階でもある。

ラウンドスクエアについては、本サイトでも何度か取り上げているので、そちらを参照していただきたい。→「八雲学園 グローバル教育3.0に転換」

工学院の21世紀型教育改革は4年目を迎える。プレ改革を入れると5年目。新高2が、そのプレ改革の学年にあたるが、すでに改革を牽引する学びの成果をあげている。

高1に引き続き高2のハイブリッドインタークラスの担任であると同時に、日本の教育における新しい学びのリーダーである石坂雪江先生(英語科)と今年から高校の教務主任に就任した田中歩先生(前英語科主任)がさらなる学びの新しいカタチを語る。 by 本間勇人 私立学校研究家

(左から石坂雪江先生、田中歩先生)

静岡聖光学院は、一気呵成にグローバル教育の内容も質もアップデートすることになった。その突破口は、先月、あのイートン・カレッジとの新たな交流の連携が確定したことによる。イートンと言えば、伝統的な学校と思われがちだが、伝統と革新を統合させてきたからこそ、600年もの歴史を創り上げてこれたのだと同校サイトには記述されている。

その意味では、静岡聖光学院もキリスト教教育や探究という学問的な伝統と21世紀型教育という革新の統合を企図しているという点で同じである。両校が果たしてどのような連携を行っていくのか、今後その発展が大いに期待されるわけであるが、まずは、この3月にその出発点にしっかりと立ったわけである。by 本間勇人 私立学校研究家

(イートンカレッジは、イノベーティブな教育も促進している。写真は同校サイトから。)

2018年3月、富士見丘は、SGH認定校として3年目を終え、SGH1期生が卒業した。そして、その大学合格実績は世界大学ランキング1100以内(世界の大学の上位5%)に入っている国内外の多数の大学に進んだ。中でも、ロンドン大学キングスカレッジ(QS世界大学ランキング23位*)、トロント大学(QS世界大学ランキング31位*)、クイーンズランド大学(QS世界大学ランキング47位*)、シドニー大学(QS世界大学ランキング50位*)といった海外の名門大学への進学は、圧巻である。(*世界大学評価機関Quacquarelli Symondsが発表した「2018年世界大学ランキング」。日本の大学は、東京大学が28位、京都大学36位、東京工業大学56位。)

そして、SGHの後輩たちは、今年も、SGH甲子園や模擬国連で実績をあげている。このような成果は、5年目を迎える21世紀型教育を通してでたものであり、SGHプログラム開発とその実践は、中高6ヵ年の同校の21世紀型教育と親和性があったといえよう。しかしながら、富士見丘の教師は、この成果は始まったばかりで、これからもっと飛躍していく。そして、英語力、ICT技術などは、どんどん生徒が教師を超えていくのは火を見るよりも明らかだから、教師も学び続け、SGHプログラムや21世紀型教育のアップデートを行っていく必要があると覚悟を決めている。

そこで、今年4月3日、2018年度の富士見丘の先進的なグローバルな教育をアップデートするために、多様な研修が立て続けに行われたのである。by 本間 勇人 私立学校研究家

9月19日(土)は、21世紀型グローバル教育オンラインセミナー(第1部)として主にグローバル教育というキーワードでセミナーを進行しました。また、英語哲学レッスンを同時開始し、小学生の部と中学生の部それぞれで21世紀型教育の授業を体験していただきました。

9月27日(日)は、21世紀型教育が今後の大学入試にどのようにつながっていくのかという点について、実際に学校現場でPBLを実践している加盟校の先生方に語っていただきました。PBLは単にグループでアクティビティを行うといったレベルの話ではありません。ドライビングクエスチョンを生徒自らに引き出させ、学びのエンジンを生徒に授けるという高度な指導者のスキルが必要となります。パネルディスカッションに参加した先生方は、そのような本質的な学びであるPBLの達人です。PBLの学びを通して生徒たちは、大学入試はもちろん、社会での課題に対処する力を育んでいるということが多くの事例とともに語られました。

聖徳学園の「国際協力プロジェクト」は、高校2年生全員が1年間かけて開発途上国への支援を実行する活動です。各クラスで5人ほどのチームを編成し、JICA職員や開発コンサルタントなど様々な専門家の意見を仰ぎながら、担当した国への支援活動を実際に行うというPBL(Project Based Learning)で、毎年継続して取り組んでいます。

国際協力プロジェクトは、他国の情報を分析し、問題を発見、解決方法を提案・実行する力を育むことを目標に、聖徳学園の高校2年生全員が1年間かけて行う活動です。主に総合科の授業で行っていましたが、2017年度は、ICT活用という側面も考慮し、情報科の授業とも連結させたということです。昨年先輩たちの報告会に参加し、発表を聞いていた生徒たちですから、昨年度以上にパワーアップしていることが期待されます。3月13日に行われた最終報告会を取材させていただきました。 by 鈴木裕之: 海外帰国生教育研究家

2018年2月18日、工学院大学新宿キャンパス アーバンテックホールで、≪21世紀型教育機構 第2回「新中学入試セミナー」を開催しました。セミナーについての記事は後日掲載いたしますが、セミナー全体を貫いた「グローバル教育3.0」の考え方について、最後に工学院の校長平方先生(同機構副理事長)がまとめました。

2018年4月から、八雲学園は共学校になる。生徒の未来は、2018年問題としての少子高齢化の影響、2020年の大学入試改革の影響、2030年の第4次産業革命本格化の影響などを受ける。時代の大きな変化を読み解き、八雲学園は大きなチャンレジをすることにした。

それが、Round Square(ラウンドスクエア:以降「RS」と表記)加盟校になるという決断である。3年前からRS候補校として、加盟の準備をしてきて、2017年正式に加盟校として認定されたのである。RSは世界40カ国の私立学校が高い理想のために、教科書とキャンパス内だけの教育から世界に飛び出る体験を大切にする教育を目指すことを心1つにする共同体である。

現在、グローバル社会は、光と影の相克の様相を呈し矛盾がさく裂している。生徒の未来は、もっと魅力的で多様性に寛容なグローバル世界として組み立てていかねばならない。そして、それを創っていくのはいまここにいる生徒たちだ。彼らが真のグローバル世界をつくるリーダーに成長する本物教育を実践する世界の私立が校が結集したのがRSだ。

進学とか大学入試問題といった意識とは全く違う広く高い問題意識を共有するグローバル教育を行っていく覚悟の一環として共学校に転換することを決めた。by 本間勇人 私立学校研究家

(左から高等部長菅原先生、2人の高3生、理事長校長近藤先生、2人の高2生、国際教育顧問・ラウンドスクエア名誉会員榑松先生)