順天 伝統と革新のハーモニー

順天は180年の伝統を有し、数多くの人材を輩出しながら信頼の実績を築いてきました。その一方で、21世紀型教育をいち早く取り入れ、新しい時代の学びを提供し続けています。そのような新しい学びを象徴する拠点となるべく、この8月には「理研館」が完成します。順天において、伝統と革新は対立するものではなく、弛まぬ革新の積み重ねが伝統につながるという不易流行の精神となって息づいているのです。 by 鈴木裕之:海外帰国生教育研究家

順天は180年の伝統を有し、数多くの人材を輩出しながら信頼の実績を築いてきました。その一方で、21世紀型教育をいち早く取り入れ、新しい時代の学びを提供し続けています。そのような新しい学びを象徴する拠点となるべく、この8月には「理研館」が完成します。順天において、伝統と革新は対立するものではなく、弛まぬ革新の積み重ねが伝統につながるという不易流行の精神となって息づいているのです。 by 鈴木裕之:海外帰国生教育研究家

今春の中学1年生から、和洋九段女子は、本格的な21世紀型教育を実施。中学生全員1人1台のタブレットを使って授業に立ち臨む。つまり、3年後の2020年大学入試改革に直面する頃、同校の生徒は全員21世紀型教育を体験して、新たな局面に挑戦できる態勢が整うわけだ。

昨年10月フューチャールームで、水野先生のPBL型授業を拝見したが、今回は、今春入学した中1の授業を拝見。ついこの間小6だった生徒とは思えないほど、リサーチ、編集ディスカッション、プレゼンを明朗に行っていた。訪れるたびにバージョアンアップしている同校の先鋭的授業。好奇心、モチベーション、意欲、挑戦心・・・に満ちたキャンパス空間が広がっていた。by 本間勇人 私立学校研究家

今春、アサンプション国際小学校は、校名変更、共学化を果たし、イマージョン教育、PBL型授業、ICT教育という21世紀型教育のソフトパワーを一気に実現した。昨年、武井校長と教職員が一丸となり、基礎基本学力を育成する土壌であるPBL型授業の研修を実施。教職員全員がPBL型授業を展開できるようになった。

教育は<プロセス>の質が向上し続けると、その過程で雰囲気が膨らむ。共感できる興味関心がもてる雰囲気が醸し出されると、訪れた人々は共感共鳴共振する。今春応募者は飛躍的増。改革の針は成功のベクトルに触れた。

すでに昨年から実施する説明会はすべて予約がいっぱいになっていたが、その勢いは、今年も続く。7月、8月と行う学校説明会と入試体験はすでに定員に達している。教育のプロセスの質向上こそが、生徒や保護者にとって最大の魅力であることを示すシンボル的な学校である。アサンプション国際小学校の教育のカタチは、世界に認められる学校となろう。by 本間 勇人 私立学校研究家

(今回の記事で使う写真は、すべて同校サイトから)

東京女子学園には、地球思考委員会というプロジェクトチームがある。生徒1人ひとりの才能をいっしょに見出し、自分の言動即世界という地球共生に貢献するマインドを形成する教育活動やシステムのプロトタイプを構築していくチーム。

それを学内全体で授業で試行錯誤しながら、東京女子学園モデルとして強化していく。2013年から、PBLやC1英語、ICTの有機的な教育システムの組み立てを開始し、その全貌が明らかになり、すでに実践的な智慧として学内に広がっている。その地球思考委員会のミーティングに私も参加した。by 本間勇人 私立学校研究家

今月14日、工学院大学附属中学校・高等学校(以降「工学院」)は、工学院大学新宿キャンパスで、プレス・リリースを行った。2018年4月から、工学院の高校がハイブリッド4コース体制にするという画期的な教育イノベーションを発表した。

同時に、八王子キャンパスでは工学院の中学3年生は、あのハーバード大学でさえも改革の刺激を受けざるを得ないイノベーションを起こし、世界で今話題沸騰の大学がやってきていた。それはミネルバ大学で、日本事務所代表の山本秀樹氏によるスペシャルプログラムが行われていた。

工学院は、大学のみならず中高も、新宿キャンパスと八王子キャンパスで同時に教育を展開していく動きが加速しており、他校には真似のできない教育イノベーションを生み出している。by 本間勇人 私立学校研究家

創立120周年を迎える今年、和洋九段女子は、教育のバージョンアップを実行。美しい花が開いた。今月17日、授業見学・クラブ体験・説明会を実施。中1から中3までの授業は、すべてPBL型(プロブレム・ベースト・ラーニング)授業だった。

そして中1は、今回は、すべてのクラスが英語の授業を行っていた。グローバルクラスとレギュラー・クラスのPBL型授業が展開された。どのクラスも、生徒は、タブレットを活用して、手持ちの知識をその都度広げながら思考し、対話し、プレゼンする授業。昨年から21世紀型教育改革に挑戦し、猛スピードで成果を挙げているのに驚いた。by 本間勇人 私立学校研究家

(今回はダンス部の体験ができなかったので、舞台で発表。しかし、それが圧巻だった。)

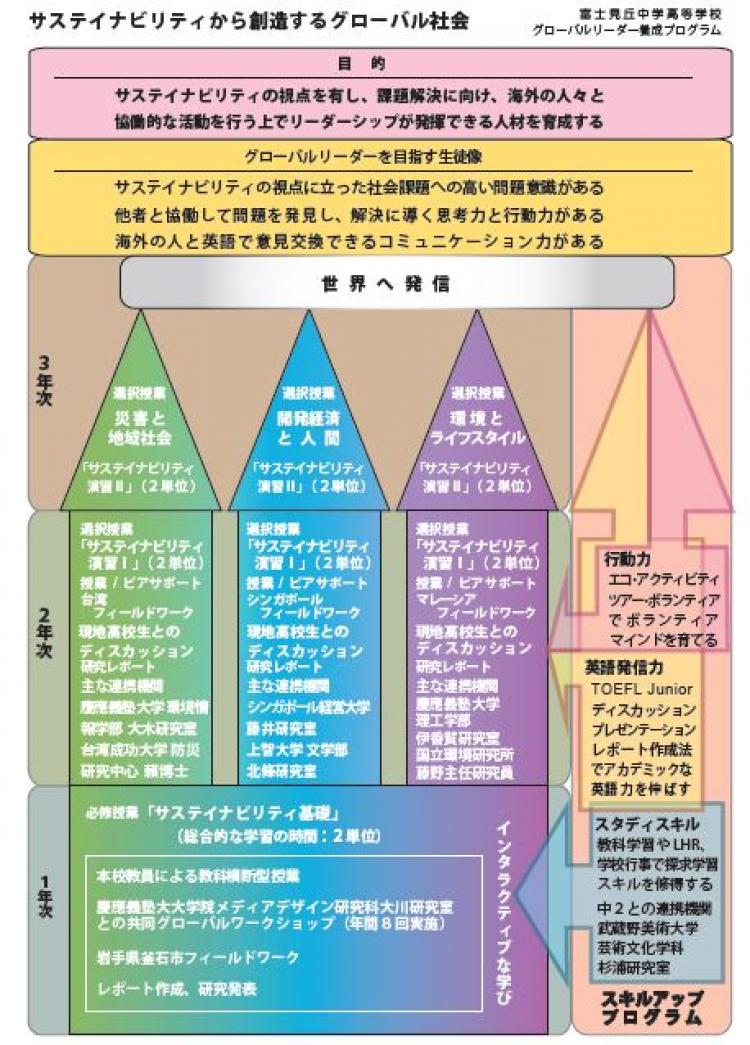

高2生のサスティナビリティ演習の5日前に、高1のサスティナビリティ基礎の授業も取材していた。生徒たちは「災害と地域社会」「開発経済と人間」「環境とライフスタイル」の3講座を一通り受講する。

高2からは、テーマを選択していくが、高1では、一通り社会のサスビナリティはいかにして可能か、多角的な視点から眺めておこうという意図があるのだろう。

ここにも、間口の広い視野を生徒全員と共有しようという富士見丘の丁寧な教育観がある。

今年7月に、シンガポールの国際研究発表会に参加するのは、高3生チームであるが、このチームだけが、特別な問題意識をもって、創造的な問題解決を行えるのではない。

富士見丘生全員に、「サステイナビリティの視点に立った社会課題への高い問題意識を持ち、他者と協働して問題を発見し、解決に導く思考力と行動力を身につけ、海外の人と英語で意見交換できるコミュニケーション力を鍛えていく」教育環境があるというところが、実にダイナミックでなのある。

しつこいようだが、機会を与えるけれど、それを活用できるのは、選抜された一握りの生徒で、ゲットできるかどうかは自己責任だという競争優位の教育ではない。全員が学べる環境を設定して、全員が高みにジャンプできる可能性や希望がある学校が富士見丘だ。

(高2のシンガポールフィールドワークの準備をするサスティナビリティ演習)

SGH認定校として3年目を迎える富士見丘。そして、SGH1期生ともいうべき現高3生は、早くも数々の成果をあげている。

たとえば、今年、3月19日(日)に関西学院大学で開催された全国スーパーグローバルハイスクール課題研究発表会(SGH甲子園2017)において、現高3生のチーム(当時高校2年)がプレゼンテーション部門(英語発表の部)で優秀賞を受賞した。

同時に、優秀賞3校の中から1校が選出される審査員特別賞も受賞し、7月に開催される国際的な研究発表会「Global Link Singapore 2017」に最優秀校とともに招待されることとなったのである。by 本間勇人 私立学校研究家

三田国際学園中学校・高等学校(以降「三田国際」)の本科では、中2から週2時間「基礎ゼミナール」を実施している。「経営」「理論物理」「アプリ制作」「遺伝子工学」「細菌学」「言語記号論」というような学問的な背景が横たわっている探究テーマをPBLスタイルで研究していく。

今回、田中潤教頭の「経営」をテーマにした基礎ゼミナールの様子を拝見した。by 本間勇人 私立学校研究家

(文化祭という擬似市場で商品を販売する株式会社を創業する起業家プログラム。中3に社長・副社長がいて、中2・中3と協働して株式会社を運営していく。田中先生はコンサルタントさながら。)

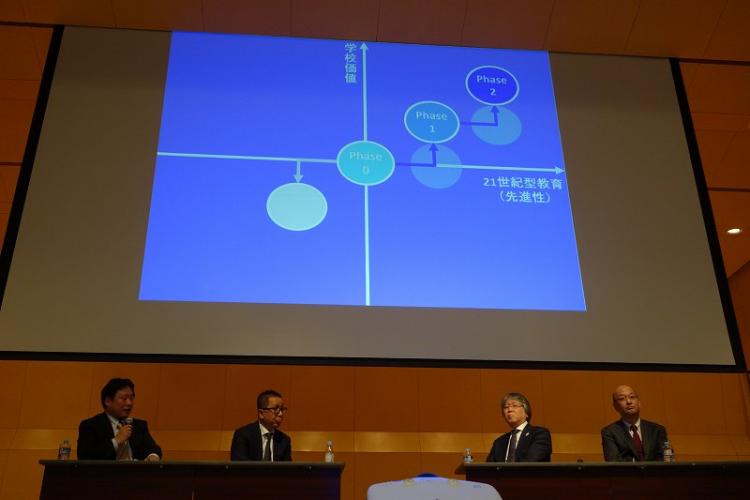

工学院大学附属中学校・高等学校(以降「工学院」)は、21世紀型教育を完成するべくさらなる挑戦に取り組んでいる。それは、2020年大学入試改革で予想される大学入試問題の研究を通して、そこから越境する知の領域に拡大する授業のGrowth Mindsetに取り組むという教育活動。

21世紀型教育というと、巷では、多様な経験を積み上げ、創造的な活動をすることが第一の目的で、大学合格実績は二の次であるという間違ったイメージがある。それは全く違う。そのような考え方は学校や教師の立場の話であって、先鋭的な21世紀型教育はあくまで生徒の未来の生き方の可能性をいまここで共に考え、関門を乗り越えていくというところにある。その生きていく道に大学進学があれば、当然そこを突破する。

ただし、そのとき、21世紀型教育は21世紀型教育、大学進学指導は大学進学指導と二項対立にはもっていかない。両方を融合するというのではなく、両者は1つのシステムに収まるのである。by 本間勇人 私立学校研究家

三田国際学園は、校名変更し、共学校化し、先鋭的21世紀型教育を断行して4年目がスタートした。3年間で中高の定員1200名をパーフェクトに満たす奇跡を起こしたが、その背景には、最強のPBL(Problem based Learning)型授業を教師全員で共有し、日々研鑽を積んでいく研修システムが構築されているからである。

そして、そのエグゼグティブリーダーは、間違いなく田中教頭である。田中先生の授業プログラムは、ちょっとやそっとでは真似できない優れた仕掛けが緻密に設計されている。おそらくただ見学していても、驚嘆、感動、感銘をうけるているうちに、肝心のデザインされた仕掛けを見抜くことを忘れてしまう。それほど、見る者を夢中にさせる魅力的授業である。by 本間 勇人

富士見丘学園は、SGH(スーパーグローバルハイスクール)のプログラムを実施して、4年目を迎える。この間に、多くの輝かしい実績を積み上げてきたし、模擬国連部の活躍に代表されるようなSGH以外のグローバルな教育活動も広がった。

そしてまた、今年も新高1のSGHプログラムが、心優しくもパワフルに始まった。by 本間勇人 私立学校研究家

(昨年、釜石フィールドワークを通して「環境とライフスタイル」を探究した新高2生の新高1生に向けたガイダンスシーン。ユーモアもあり探求へのモチベーションを共有。)

今年3月、東京女子学園は、今までプロジェクト単位で行ってきた学習する組織が、一転して全体に広がった。それは、iPadが教師全員に配られたからだ。今のところは、企業が作成したWeb ベースの学習システムの活用方法を日々研鑽しているが、クラウド上の教材やアーカイブうなどを活用し、テストもできるから、たんなる技術面の話ではなく、授業や面談のあり方も大変化することになる。by 本間勇人 私立学校研究家

工学院大学附属中学校・高等学校は、前人未到の新教育イノベーションを開始した。戦後の学習指導要領の歴史は、J.デューイの経験主義教育とJ.S.ブルーナーの系統主義教育の両極の間を振り子のように行ったり来たりした。その過程でデューイの考え方やブルーナーの考え方は形骸化して、問題解決能力か知識暗記力かという浅薄な二元論に陥った。

21世紀型教育ビジョンを映し出している工学院は、どちらか一方を選択するのではなく、生徒の成長、生徒の生き方、生徒の変容、生徒の才能などに目配りした複合的な学びの理論やそれが育成される環境イノベーションを揃えてきた。by 本間勇人 私立学校研究家

(左から、奥津先生、岡部先生、松山先生、平方校長、島田先生、株式会社メイツ副社長伊藤氏)