Mita International is a School of Miracles. One that has never been seen before

9月29日(土)、三田国際学園中学校・高等学校(以降「三田国際」と表記)は、Open Dayを開催しました。関東圏の中高一貫校で唯一のApple Distinguished School(全世界400校)として、尖ったICTの活用をした授業を、全国の教員対象に公開したのです。

同学園は、iTunesUというバーチャルとリアルな学びの場を統合するシステムを活用して、創造的な思考力を養う授業を、すべての教科で、すべての教師が、すべての生徒が展開しています。その創意工夫に満ちた多様な授業が全開されました。

プログラミングで、スフィロは、スターウォーズで登場するドロイドよろしく動いていました。紫の閃光を放ちながら動かしている様子は、あたかも魔法を使っているかのようでした。分科会で、ディスカッションも交えてのリフレクションに、自分たちはどうすればできるのか、自分たちももしかしたらできるのではないかというGrowth Mindsetされていく姿は、三田国際に魅力を感じて入学してくる生徒の様子に重なっていたのです。by 本間勇人 私立学校研究家

三田国際学園は、6月3日(土)学校説明会を実施し、2018年度入試の本科クラス2月4日で「21世紀型入試」を実施することを発表しました。

三田国際学園中学校・高等学校(以降「三田国際」)の本科では、中2から週2時間「基礎ゼミナール」を実施している。「経営」「理論物理」「アプリ制作」「遺伝子工学」「細菌学」「言語記号論」というような学問的な背景が横たわっている探究テーマをPBLスタイルで研究していく。

今回、田中潤教頭の「経営」をテーマにした基礎ゼミナールの様子を拝見した。by 本間勇人 私立学校研究家

(文化祭という擬似市場で商品を販売する株式会社を創業する起業家プログラム。中3に社長・副社長がいて、中2・中3と協働して株式会社を運営していく。田中先生はコンサルタントさながら。)

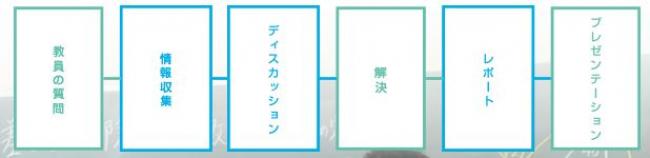

三田国際学園は、校名変更し、共学校化し、先鋭的21世紀型教育を断行して4年目がスタートした。3年間で中高の定員1200名をパーフェクトに満たす奇跡を起こしたが、その背景には、最強のPBL(Problem based Learning)型授業を教師全員で共有し、日々研鑽を積んでいく研修システムが構築されているからである。

そして、そのエグゼグティブリーダーは、間違いなく田中教頭である。田中先生の授業プログラムは、ちょっとやそっとでは真似できない優れた仕掛けが緻密に設計されている。おそらくただ見学していても、驚嘆、感動、感銘をうけるているうちに、肝心のデザインされた仕掛けを見抜くことを忘れてしまう。それほど、見る者を夢中にさせる魅力的授業である。by 本間 勇人

11月14日(土)、三田国際学園では、全校で、在校生保護者対象授業公開を行いました。どのクラスどの教科でも、先鋭的なアクティブラーニングを当たり前のように行っていました。「先鋭的な」というのは、1つは、どのクラスでも解が一つではない、創造的な思考をどこまでも広げていく授業展開であるということを意味します。

もう1つは、対話や議論、プレゼンが行われていて米国の大学のセミナーさながらのレベルになっているということをさしています。さらに、全員がiPadを自在にこなし、学びのツールから思考のテクノロジーにシフトしているということなどを示しているのです。

特に、インターナショナルクラスの理科や社会は、オールイングリッシュで行われていたのは圧巻でした。 by 本間勇人 私立学校研究家

三田国際の学園祭のベースはアカデミックな探究パフォーマンス。今年入学した中1、高1は、自己探究のプレゼン。おそらく来年、中2、高2は、社会科学や自然科学の分野に探究活動を広げるだろうし、中3、高3になれば、ポスト資本主義の次にくる未来都市についてや、もし地球の自転が逆だったらというような新たな理論の提案に取り組むことになるでしょう。

3年後は、中学1年生から高3生まで各クラスでアカデミックパフォーマンスがさらに活気あふれるほど行われているでしょう。それを予感させるはじめての学園祭でした。私は午前中で次に移動しなければならなかったのですが、駅に向かう途中、三田国際学園に向かう多くの受験生家族とすれ違いました。

2015年10月31日(土)、11月1日(日)の両日、三田国際学園は、はじめての学園祭を開催。創立100年を迎え、何度も文化祭を行ってきましたが、今年共学校化し、名称変更し、カリキュラムイノベーションを果たした三田国際にとっては、第1回学園祭として開催されます。

まだ生まれ変わって、1年を経過していないにもかかわらず、はやくも教育の成果をお披露目するところまできています。この幾何級数的な成長の広がりは、3年後、6年後どこまで大きくなっているのでしょう。by 本間勇人 私立学校研究家

三田国際のSGTマスター田中先生の授業は、穏やかで凄まじき対話が響き続ける。おそらく他校では真似のできないオリジナリティである。そのオリジナリティとは、本質の本質に迫る眼差しなのだ。通常の本質論者は、常に本質の物神化というジレンマに陥る。そのジレンマに陥らないためにはどうするか、本質を本質のままに大切にすることはいかにして可能かということがテーマになっている小論文指導は、どこの学校でも行われている。

そしてそんな本質の物神化という大きな物語はすでにないことは、1989年以降、フランシス・フクヤマの「歴史の終わり」で世を騒然とさせたことは記憶に新しいだろう。もはや、本質と経済社会の市場経済を統合することによって、欲望金融経済社会の魔の手から子どもたちの未来を守ることができるのだというテーゼは幻想であり、フェイクである。残念ながら、サンデル教授、トマ・ピケティ教授の書籍がベストセラーとして、まさに本質の物神化の権化になっているというパラドクス!これが物語りなき現代社会の相変わらずの罠なのだ。

三田国際の相互通行型授業(アクティブラーニング)を成り立たせているのは、IB型「問いの構造」をデザインできるSGTの存在とその「問いの構造」を教師も生徒もフラットにシェアできるKnotworkをグーグルのクラウドグループウェアを活用してデザインできる情報系のSGTが複数存在しているからである。

三田国際学園は、今年4月から校名変更、共学校化、1条校でインターナショナルスクール化した。そのあまりにも独自のそれでいて普遍的な教育の志に、中高受験市場は共鳴共振し、中高合わせて400人以上の新入生が入学した。学園の全生徒の実に80%を占める。中学入試の応募者総数は2118人。前年が194名であるから、前年比1091.8%の大ブレイクである。

この奇跡は、首都圏の入試市場を騒然とさせたばかりでなく、その評判は関西圏にも轟いた。しかし、本当に驚くのはこれからなのだ。IB(国際バカロレア)やSGH(スーパーグロ-バルハイスクール)以上のグローバル教育の全面展開がスタートしたからである。そしてそれができるのは、言うまでもなく教師全員がSGT(スーパーグローバルティーチャー)だからなのだ。by 本間勇人 私立学校研究家

(10分休み時間の忙しい時に、中学の教師スタッフルームで。パッとスクラムを組んだ俊敏さ!学内にはSGTはこの倍以上そろっているというから驚きだ。)

12月12日、三田国際は、日本マイクロソフトとライフイズテックのサポートのもと、「女子中高生向けプログラミング講座」を実施。マイクロソフト ディベロップメント株式会社の加治佐俊一社長も参加し、使うICTから、創るICTを楽しもうとエールを贈った。by 本間勇人:私立学校研究家

留学生との対話は、日本文化論の入り口にさしかかった。秋葉原や渋谷にも行ったが、ミュンヘンと違い新しい感覚が大好きだという。電車には感動したというから、フライブルグなどの環境に優しい電車トラムや自転車の道路の方がと思ったが、彼女がクールでスマートだというのは、PASMOの機能だった。

三田国際学園の生活に話が及んだ時、おもしろかったのは、留学生ばかりか、在校生も自分たちの学校が新しくなっていく際に、未来からの留学生として先生方に受け入れらているという気持ちが広がったことだ。

今、三田国際は、ドイツからの高2留学生を受け入れている。今年7月も受け入れているから、年間通して、在校生は留学生と出会うチャンスがある、今回のドイツからの留学生も、日本が大好きで、在校生と日本のどんなところが好きか語り合った。身近な生活の話で盛り上がったが、その現象の背景にドキッとするような本質を留学生と在校生が共感し合う瞬間があった。by 本間勇人:私立学校研究家

高3の日本史。大学受験勉強に突入した秋、どんな相互通行型授業をするのだろうか。大学受験勉強というと、どうしても演習中心の授業になるのが一般的ではないだろうか。そう思って授業を拝見したが、この時期に適った相互通行型授業というものがあった。

高2の日本史の授業は、完璧な「相互通行型授業」だった。昨年、原田先生は高1から準備をしてきた。その成果がはやくも現れた。

今年6月、校名変更及び新しいカリキュラムを発表した三田国際学園中学校・高等学校(以降「三田国際」)。学校説明会の参加者が激増し、21世紀型教育の時代の扉を開いた。その人気の教育の中核は、「相互通行型授業」。

今やっと東京大学でも、「聞くだけの授業は、終わりにしよう」というスローガンのもと、大学教員、中高教員を対象としたオンラインによるノウハウ養成講座が始まるというのに、三田国際は来春からの新コース開設を目標に、昨年から準備が着々と進んでいる。原田啓志先生(進路・学習指導部)の挑戦を追った。by 本間勇人:私立学校研究家

三田国際学園は、スーパーイングリッシュコース(SE)の相互通行授業の浸透度、イマージョン率、ICT活用度はどんどんアップしている。そんな中、ここ4週間、ドイツから留学生Sさんがやってきて、国際交流の旋風を巻き起こし帰国した。英語が堪能で、SEクラスメイトと、英語でコミュニケーション。

しかし、そこで使われている英語は、たんじゅんにコミュニケーションの道具ではなく、すでに感性そのものそして思考そのものにシフトしていた。by 本間勇人:私立学校研究家