桜丘 未来への翼とコンパス(2)

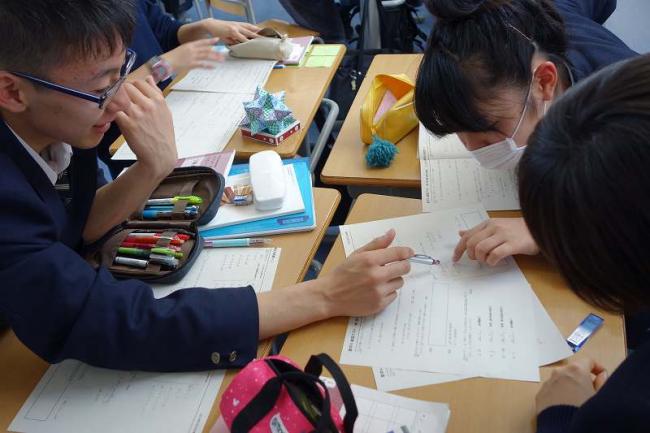

体育館での説明会が募集要項の話になるところで、子どもたちは授業・クラブ体験に移動。この日は全部で16の体験イベントが行われた。期待と緊張が入り交じった面持ちで子どもたちはお目当てのイベントへと向かった。

体育館での説明会が募集要項の話になるところで、子どもたちは授業・クラブ体験に移動。この日は全部で16の体験イベントが行われた。期待と緊張が入り交じった面持ちで子どもたちはお目当てのイベントへと向かった。

6月22日に行われた桜丘の中学校説明会は、あいにくの雨模様での開催であったにもかかわらず、来場者は体育館に用意された座席を埋め尽くすほど盛況であった。そしてそこで提示された中身も21世紀型教育が浸透しつつあることを印象づける新しい試みに満ち溢れたものであった。 by 鈴木裕之:海外帰国生教育研究家

工学院大学附属中学・高等学校(以降「工学院」)は、2015年4月から中学の新クラスを開設する。それは「ハイブリッドインタークラス」「ハイブリッド特進クラス」「ハイブリッド特進理数クラス」の3つ。ハイブリッド(HB)というのは、数学や理科などでも英語を交えながら授業を行っていく予定だからである。

21世紀型教育の重要性を認識し、グローバル教育をけん引している同校にとって、各教科でイマージョン率を徐々に高めていくのは当然だということだ。来年クラスを新設するために様々な取り組みがなされているが、今回は中1の英語体験者・帰国生のための取り出し授業を見学した。by 本間勇人:私立学校研究家

富士見丘学園は、21世紀型教育を実現する1つの足がかりとして、SGH構想にチャレンジしている。このチャレンジの中で、起こっている教育イノベーションは、多様であるが、1つはPBL(プロジェクト型学習)を活用したグローバル教育。

吉田晋校長は、グローバル教育というからには、教師は、生徒とともに世界に直接つながるリスクテイカーでなければならない。そしてPIL×PBLというのは、そもそもIT企業のイノベーションを生み出す時の手法として大いに発展してきたのであるから、私たちはそのようなIT企業と連携しなければならない。

工学院大学附属中学校・高等学校(以降「工学院」)は、世界標準の教育を目指している。そのためには、授業改革が最優先事項であるとし、講義型→PIL×PBLにシフトしている。すでに国語と英語と化学はそのプロトタイプづくりに着手している。社会科は新聞を活用した大型のプロジェクト学習が確立している。

当初数学は難しいのではないかと思われていたし、多くの学校でもそのイメージが濃厚である。ところが、工学院の数学の先生は、次々と翼を広げ飛びたっている。by 本間勇人:私立学校研究家

奥津先生(進路指導部部長)は、個人ワークシートとグループワークシートに小さくそして大きな飛躍のための仕掛けをする。生徒は個人ワークのときは、演習さながらであるが、それがグループワークになったとたんに、演習という具体的な体験から数学的発想へと一般化する議論をしていることに気づく。

聖学院の高橋一也先生は、聖学院21世紀国際教育部部長であり、英語の先生であり、edutechnologistであり、またあるときは、レゴ学習プログラムデザイナーであり、その指導手法は、ストーリテーラーであり、ファシリテーターであり、コーチであり、現代思想家であり、またあるときはデータ-サイエンティスト。何よりオーセンティックな教員である。

学習プログラムデザイン手法は、きっちり講義スタイルの時もあるし、PILのときもあるし、PBLのときもあるし、マルチタレントを発揮する。今回は英語でドラマエデュケーションの授業を取材した。by 本間勇人:私立学校研究家

聖学院の高橋一也先生は、聖学院21世紀国際教育部部長であり、英語の先生であり、edutechnologistであり、またあるときは、レゴ学習プログラムデザイナーであり、その指導手法は、ストーリテーラーであり、ファシリテーターであり、コーチであり、現代思想家であり、またあるときはデータ-サイエンティスト。何よりオーセンティックな教員である。

学習プログラムデザイン手法は、きっちり講義スタイルの時もあるし、PILのときもあるし、PBLのときもあるし、マルチタレントを発揮する。今回は英語でドラマエデュケーションの授業を取材した。by 本間勇人:私立学校研究家

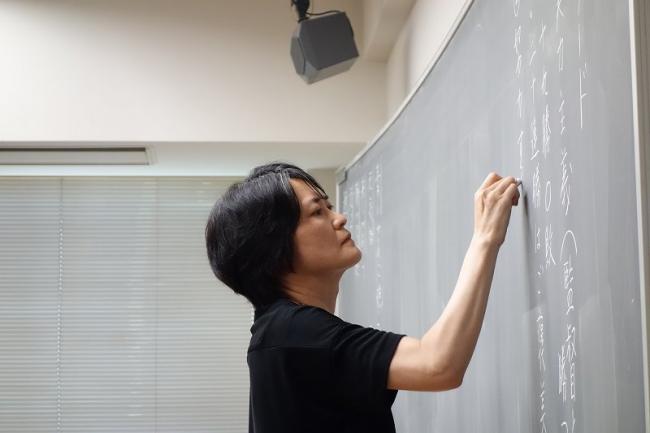

内田先生の中2の国語のクラスについたとき、授業の展開は、半ばを過ぎていた。扉を開くと、ちょうど、ダッシュとエリプシスリーダーの記号表現を板書しながら、その意味や機能について問いかけていたところだった。

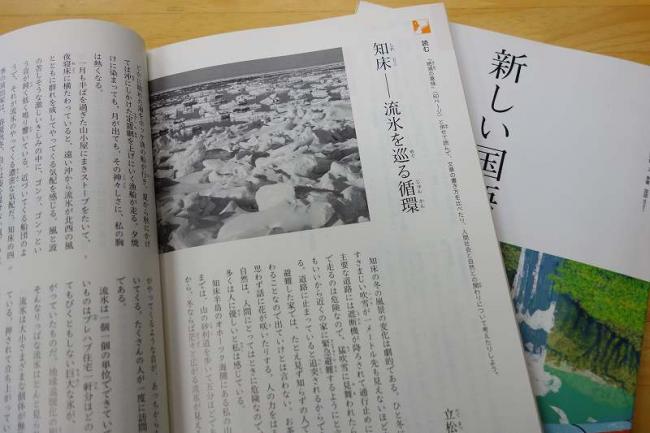

中3の間先生の国語の授業は、エッセイの読解だった。扱っている章を見ると、教科書の終わりの方だった。思わず、生徒に1学期で教科書終わってしまうの?と尋ねたところ、「教科書は素材で、シラバスに沿って授業が行われていますから、必ずしも最初から順番に進んでいるわけではないんです」と即答された。

21世紀型教育、グローバル教育、ICT教育、リベラルアーツなどグローバル人材を育成する新しい教育がにわかに一斉に叫ばれるようになった。この時代の精神はもはや確かなものであろう。しかし、時代をつくる人々の営みは、時代の理念を多様に具現化し、20世紀を振り返れば明らかなように、常に悪貨は良貨を駆逐するような動きに転じるのも常である。

そこを再び転じるために、いわば21世紀型教育が立ち上がってききたはずであるが、目に見えるきらびやかな花だけをみていたのでは、花を生成する根源を見忘れてしまう。その証拠に21世紀型教育を開花させる種はどこにあるのかと問うても、すぐには回答できないのが世の現状である。

そこで、21世紀型教育のパラダイムを提唱する共立女子の先生方にそこを改めて問うた。by 本間勇人:私立学校研究家

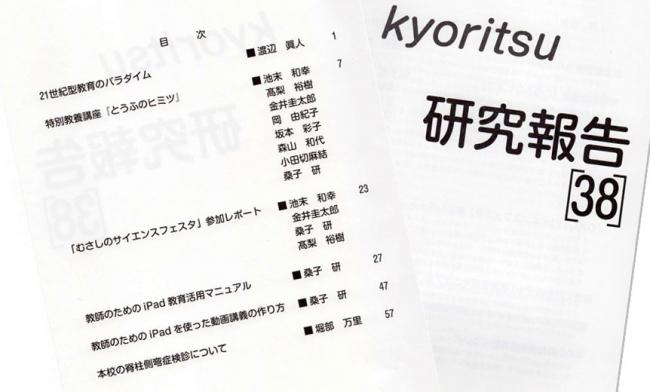

共立女子は、すでに教科横断型のプロジェクト型学習(PBL)を、各教科の先生方と有志の生徒がコラボレーションして実践してきた。そしてその記録は、「研究報告」というドキュメンテーションにまとめあげられてきた。あるときは、そこに到る過程で、絵本を編集制作して出版したり、プレゼンテーションしたりしてきた。

この一連の過程こそ「21世紀型教育」であるが、この活動は「特別教養講座」として行われているばかりではなく、社会科の授業や理科の授業でも行われている。つまり、21世紀型教育は、たしかに授業で可能なのである。しかし、それはなぜであろうか。

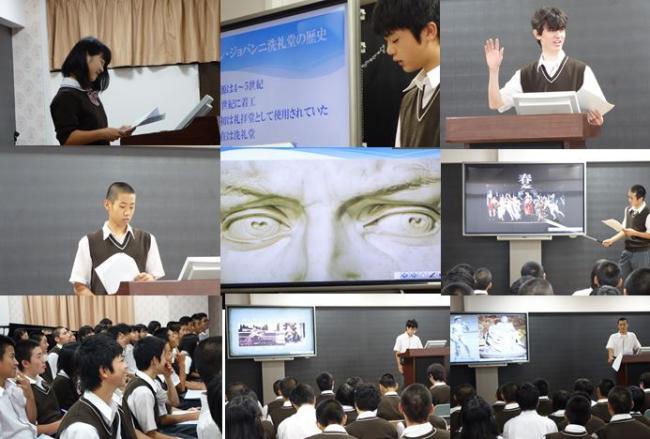

調べ学習は、目の前に驚きの成果を広げた。フィレンツェ関連の知識が世界史の教科書を超えて、次々とリンクして広がっていったからでもあるが、それ以上に探求の精神の喜びがあったからである。

つまり、エニグマを見つけ、その解に行きつく過程を共有するというメンタルモデルをシェアする場であったということ。しかもそのエニグマは近代とキリスト教の謎めいた関係性に行きつくのである。ダビンチコードの旅さながらだったのである。

行ってみたい国ランキング1位は、すべてのチームが米国を選んだ。こんなにもアメリカナイズされているのかと面食ったが、まったくそうではなかった。西さんのワークショップは、そのような大人の先入観を心地よくも軽やかに崩していった。

順天のSGH(スーパーグローバルハイスクール)クラスである≪GLAP(グローバルリーダーズ・アクションプロジェクト≫の活動はどんどん進化している。

同校は、SGHの研究課題として、ネットワーク、スクールワーク、フィールドワークという3つの活動(ワーク)を通して、グローバル社会で主体的に活躍する資質・人材育成を目標にしている。

今回、DEAR(開発教育協会)と協働して行っいるワークショップを取材。3つのワークが見事に反映していた。by 本間勇人:私立学校研究家

自分たちの家庭の食卓について多角的に話し合ったあと、写真が各チームに1枚ずつ配られた。模造紙の真ん中に写真をおいて、マインドマップよろしく、写真から気づいたことをどんどん書き込んでいく。気づいたことはなんでも否定せずに書いていく。

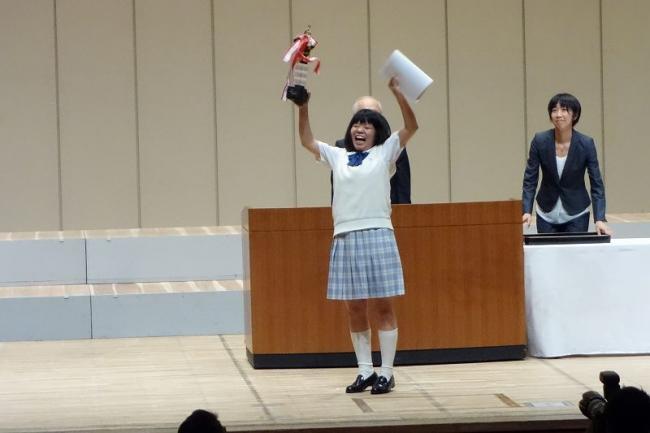

グランプリ賞を受賞した高3生。その喜びはどれほどだっただろう。そのとき、いっしょにがんばった他のクラスの仲間のことをどう思っただろう。みんなとがんばって競い合って得たグランプリ。遠慮せずに喜びを素直に身体全体で表現するのが、がんばったみんなをもてなすマナーであり、自分たちの頑張り以上だったグランプリを受賞した仲間を心の底から称えようというのも、これもウェルカムの精神の表現である。

しかし、なぜそれができるのか。勝ち負け、損得感情の価値観とはまったく違う価値観を共有しているからである。技術の差は冷静に認めよう。でもこれまでがんばってきたプロセスで、がまん、団結、努力、大切なことを学び、心がときめいたことが真実である。それは互いに称えよう。そういう価値観を共有しているのが八雲学園の学びの組織なのである。

一般に、合唱コンクールは、音楽活動であり、音楽科の指導の下に行われるが、八雲学園の合唱の活動は、そうではない。同学園の中心的な感性教育の実践の場である。

専門的な音と人間の関わりにおいて音楽家の先生に指導を仰ぎながら、歌詞の言葉の力のもつコミュニケーション力、チームを紡ぐ力、ネットワークを結ぶ力、深い悩みとそれを乗り越える人間力、小さなものの背景に大きな感動を捉える力、それらすべての積み上げが生み出す世界観をつくる力において、八雲学園の教師と生徒による総力戦なのである。

音楽を紡ぐイベントであり、音楽を通して学びの組織をつくるプロジェクトマネジメントの力を教師も生徒も学ぶ最強の磁場でもある。

八雲学園の感性教育の象徴的な行事「合唱コンクール」が開催された。同学園の行事は、毎月のように行われるが、全学年が共通のアクティビティを行う行事は、おそらく合唱コンクールだろう。

それゆえ、全学年が高3生の姿をみて、「メンタルモデル」を強烈に共有できるという意味でも、八雲学園においては重要な教育プログラムである。感性教育の大きな結晶体としての「合唱コンクール」を取材した。by 本間勇人:私立学校研究家

山名先生:来週いよいよ米国に3週間生徒たちと研修に行ってきます。そこでは「つながり」の体験が待っているのですが、実は事前講座として、杏林大学と「つながって」学びを行ってきました。

杏林大学の学生、アメリカ、香港からのインターン留学生のお手伝いによる、英会話講座を開催したのです。ヘルパー1人につき、聖徳学生2人という、大変豪華な講座になりましたが、海外体験への自信と勇気を少しずつ準備するのも目的です。

山名先生:授業の中で、「体験」を擬似的に導入するには、やはりPBLやアクティブラーニングの手法が有効です。さらに、その手法を電子黒板やiPadなどのICTを使って、webに結びつけると「体験」と同じ質感の気づきが生まれる可能性が高くなります。

聖徳学園は、個性と国際性をベースに創造性まで育成する先進的教育を行ってきた。閉塞状況に陥った20世紀末、子どもたちは居場所がなく、自己否定感と万能感に引き裂かれていた時代にあって、その子どもたちを導く教育に取り組んでいた。

21世紀になると、グローバリゼーションとICTが閉塞感をぶち破るかのようにみえたが、ツールとして英語を使えるかどうか、ICTでネットを自在にマネジメントできるかによってますます格差が生まれる時代を迎えた。各国は20世紀の教育スキルでは、このグローバルイシューを乗り越える教育を行えないと、21世紀型スキルを開発するグローバル教育の構築に翼を広げはじめた。

一方、日本の教育は、グローバル教育にジャンプしたくても、英語の問題があるし、情報の教育もパソコンが活用できる段階にやっと到達したレベルで、すぐには飛べない。そこで、文科省はスーパーグローバルハイスクール構想を掲げ、グローバル教育に飛べるモデル校をつくる政策を開始した。

しかし、それを待っていては、日本の教育はさらに立ち遅れることになる。そんな閉塞状況がさらに募る中、聖徳学園は新たな教育イノベーションに取り組むフェーズに進んだ。その教育イノベーションについて、聖徳学園校長伊藤正徳先生と同校スクールカウンセラーであり国際交流センター長の山名和樹先生に聞いた。by 本間勇人:私立学校研究家