工学院in「7・7東京西地区 私立中学校・高等学校進学相談会」

工学院大学附属中学校・高等学校のブースは、受験生と保護者でいっぱいになっていた。5人以上の教師が同時にすべての組に個別対応していて、機動力が発揮されていた。平方校長も自ら熱く対応していたのには驚愕。

工学院大学附属中学校・高等学校のブースは、受験生と保護者でいっぱいになっていた。5人以上の教師が同時にすべての組に個別対応していて、機動力が発揮されていた。平方校長も自ら熱く対応していたのには驚愕。

2013年7月7日、国分寺の東京経済大学で、「東京西地区私立中学校・高等学校進学相談会」が開催された。私立中高83校が参加。そのうち6校は21会校。各校の独自のビジョンとグローバル時代を共に生きる教育をという21会ビジョンを重ね合わせて、生徒募集活動を展開した。開会直前、各私立学校の先生方は廊下でスタンバイ。挨拶が頻繁に交わされ、活気にあふれていた。猛暑にもかかわらず、開会10時少し前から保護者や受験生も行列をつくりはじめ、11時前には廊下は参加者で埋まった。今回の進学相談会で21会6校の受験生・保護者との対話の様子を追った。(by 本間勇人:私立学校研究家/リサーチ協力 谷内南帆 一橋大学3年)

戸板の市川先生のピアインストラクションを導入した授業は、すでに紹介したが、今回はPBLを活用して授業を行うと聞き及んだので、再び見学させていただいた。

プロジェクトベース学習を、1時間の授業の中にどのように導入するのかと思っていたところ、今回はもう1つのPBL,つまりプロブレムベース学習だった。知識を講義するときと、知識をリンクするために時代を読む授業をするときと、授業のデザインをPILやPBLに自在に切り替える市川先生。なぜそんな器用なことができるのか、その理由について追求してみた。(by 本間勇人:私立学校研究家)

21世紀型スキルの定義はいろいろあるが、概ね5Cのスキルに集約される。コミュニケーション、クリエイティビティ、クリティカルシンキング、コラボレーション、シチズンシップがそれである。桜丘の2つのノートの取り組みが、すでに4Cを養う基礎になっていることを前回まで語ってきた。今回は、桜丘のコラボレーションを支えるリーダーシップの育成が、シチズンシップにつながっていくことを紹介したい。

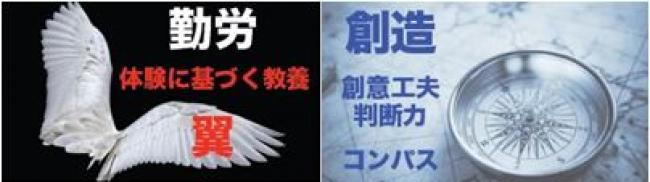

桜丘の校訓は「勤労と創造」。これを現代化した表現が「翼とコンパス」。この不易流行としてバージョンアップしたビジョンをどのように実現していくのか、その桜丘の教育環境の一端について品田副校長が語った。

6月23日(日)、桜丘中学(以降「桜丘」)は、説明会を開催。授業及びクラブの体験ワークショップも催された。とにかく桜丘の説明会は、スーパープレゼンテーションで有名だし、ベクトルも21世紀型教育をきっちりとらえられている。この新しい私立学校市場のステイクホルダーとしてイノベーターやアーリーアダプターがどのくらいいるのか、つまり支持者がどのくらいいるのか気になって訪れてみた。

すると、会場である体育館は満杯だった。21世紀型教育市場の支持者はこんなにいるのだと確信したが、それと同時に、桜丘のプレゼンを聴いて、ベクトルは同じでも、支持を得るにはそれぞれの学校の独自の創意工夫が強烈に必要であることも学んだ。その桜丘の独自の挑戦を紹介したい。(by 本間勇人:私立学校研究家)

青井教頭先生は、文大杉並の生徒の特長を一言で表現するなら「感性」という言葉に集約されると語った。それは、文化学園大学が、服装や建築や文化といった「アート」を重視していることに由来するのかもしれないが、一方で、中高で経験する豊富な海外研修プログラムとも大きく関係しているのである。

文化学園大学杉並中高(以降「文大杉並」、または「文杉」)の建学の精神は「感動の教育」である。生徒の心に感動があるからこそ、思いやりや尊敬も育まれ、生きることの意味も感得されるという。そのような感動を生み出す文大杉並の教育の根底には、PBL(プロジェクト・ベースド・ラーニング)型の学びが浸透している。松谷校長、青井教頭、英語科の窪田先生にお話を伺った。(by 鈴木裕之:海外帰国生教育研究家)

順天では、理科は探究学習のカテゴリーに配置されている。放課後Sクラスの実験室では、好奇心、オープンマインド、疑問という科学者の3つの精神で満ち満ちた生徒が実験に集中していた。