順天 新設「Sクラス×Eクラス」の躍動(2)

順天では、英語は系統学習というカテゴリーに配置されている。グラマー、リーディング、スピーキング、ライティングなど思い付きや創造的なイメージで学ぶ領域は少ない。ルールや知識の系統的なつながりが重要であるのは言うまでもない。しかし、だからといって、順天の英語科は、一方向的に講義形式で教え込むような20世紀型の授業は行わない。やはり双方向的に表現し合う21世紀型授業が展開されている。

順天では、英語は系統学習というカテゴリーに配置されている。グラマー、リーディング、スピーキング、ライティングなど思い付きや創造的なイメージで学ぶ領域は少ない。ルールや知識の系統的なつながりが重要であるのは言うまでもない。しかし、だからといって、順天の英語科は、一方向的に講義形式で教え込むような20世紀型の授業は行わない。やはり双方向的に表現し合う21世紀型授業が展開されている。

今年、順天中学校高等学校(以降「順天」)は、高1からサイエンスクラス(Sクラス)とイングリッシュクラス(Eクラス)を新設。3か月目を過ぎようとしている現時点で、新設クラスのメンバーのアクティブで躍動感あふれる行動の構えができてきたと、教師も生徒も確かな手ごたえを感じている。同時に、先生方は、この躍動感が順天全体の雰囲気をさらに生き生きとしたものにする大きな契機になることも期待している。躍動感が生まれる理由を、長塚校長、片倉副校長、中原国際部長に聞いた。(by 本間勇人:私立学校研究家)

戸板中学校・戸板女子高等学校(以降「戸板」)は来春からシラバス及びカリキュラムを変えていく。高校からスーパーイングリッシュコースとスーパーサイエンスコースを開設。しかし、根本的には授業のパラダイムを20世紀型から21世紀型にシフトするところから徹底する。

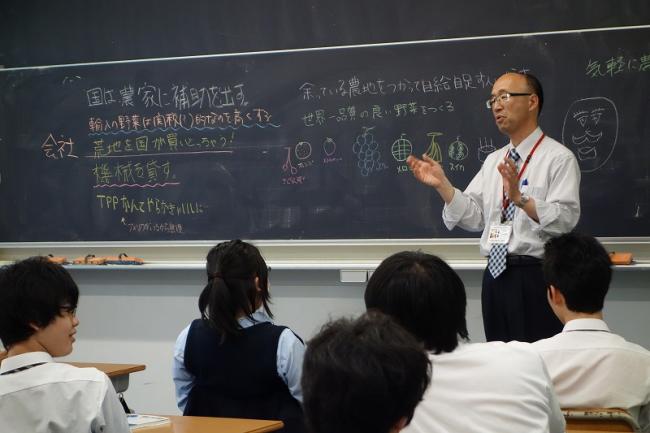

グローバル教育、イノベーション教育のベースはリベラルアーツ。リベラルアーツの拠点は、対話やディスカッションという他者と言葉を交わす授業。課題解決のコラボレーションをしながら理解を深め、学ぶ意欲を高めて勇ましい高尚なる精神を育成していく。まずは歴史を通して世界を考察する社会科が21世紀型授業に着手した。市川先生(日本史)の挑戦を紹介したい。(by 本間勇人:私立学校研究家)

生徒たちがノートに自分の考えを刻み、島田先生に提示するアウトプットの時間は、もっとも知的交換に興奮する瞬間である。生徒の学びの意識の拡散と収束、収束と拡散を工学的にデザインするのが環境工学の授業であることがはっきりと了解できる時でもある。

一般に生徒は授業の後半、疲れてくるものだ。ところが島田先生の環境工学の授業リズムは序破急なのである。静かなブレインストーミングのあと、タイミングよく第2の問いが投げられる。その瞬間生徒の内発的モチベーションはトルネードとなって燃えあがる。

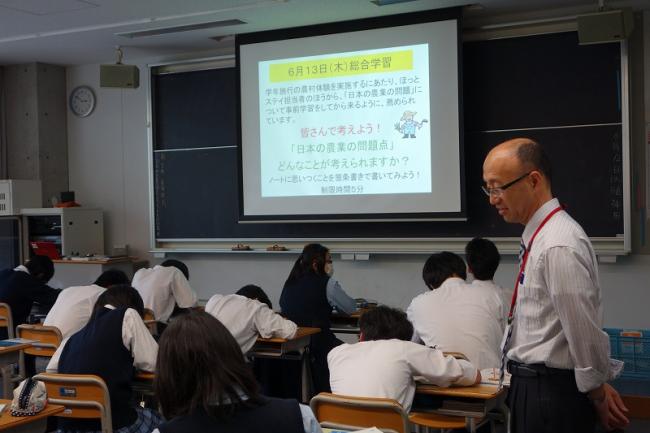

工学院大学附属中学校・高等学校(以降「工学院」)では、高1の総合学習で、「環境工学」の授業を行っている。同校はISO14001という環境マネジメントシステムを生徒とともに活動して認証取得している。この認証取得には、エコに対する思考や活動に、道徳感情のみならず、技術をベースに社会的責任に参加するという工学発想を徹底させる必要がある。

この工学発想、いわば思考を工学する基礎が、「環境工学」という授業で育成されている。今回、担当の島田浩行先生(高等学校教頭・環境管理推進委員・環境管理事務局員)の授業を見学させていただいた。「環境工学」が同校が標榜している21世紀型教育そのものであることを紹介したい。(by 本間勇人:私立学校研究家)

ペンタゴンモデルは、しかし一巡して閉じてしまうわけではないという魅力的な議論に発展していった。しかも、そのループへの階梯の上昇は、はじめから生徒自らでできるわけでもない、やはり細かいトリガークエスチョンをなげかける教師の役割がカギになるという議論にもなった。

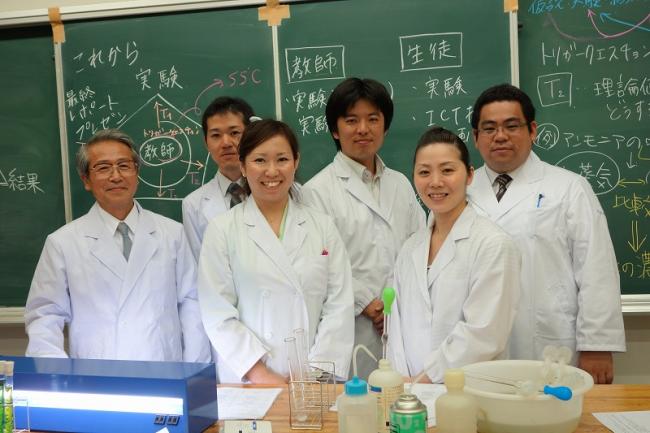

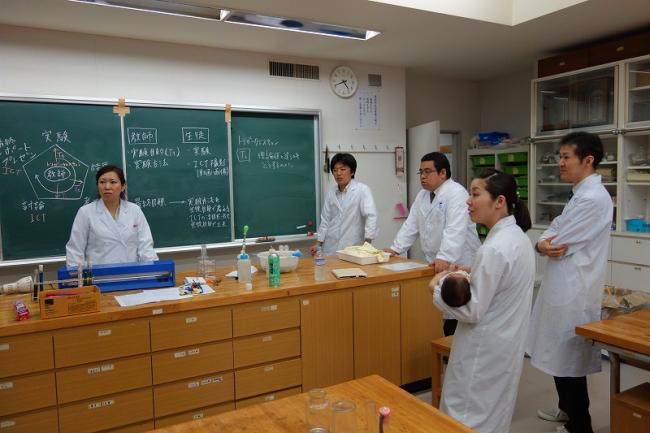

スーパーサイエンスコースのねらいは、佐藤充恵先生によると「未来の研究者を育てることです。日本ではまだまだ女性の社会進出、とくに科学者の進路をたどる比率は少ないですから、それではグローバル教育とはいえないですよ。その点戸板は女子校ですから、女性の研究者の礎を築くことができると思います」。

佐藤先生ご自身、産休中であるにもかかわらず、息子さんを連れて、会議に臨んでいた。佐藤先生の心意気に頭が下がると同時に、女性にとって心地よい職場を形成している戸板の経営の先進性に、女子教育の真骨頂を感じ入った。

戸板中学校戸板女子高等学校(以降戸板)は、2014年に、高校でスーパーサイエンスコースを開設する。そのために理科の先生方は、コンセプトデザイン、科学的発想を生み出す授業デザイン、実験とICTを結合した新しい理科のシラバスの開発など議論している。さらに、ロールモデルもつくり、試行錯誤の準備に余念がない。その画期的理科教育のイノベーションの一端をご紹介しよう。(by 本間勇人:私立学校研究家)