「2018年度 様変わりする中学入試を予想する」をテーマとするセミナーが開催(前編)

聖徳学園では、2015年以降、生徒全員がiPadを1台ずつ所持し、さらに全教室に電子黒板を設置するなど、ICTを本格的に取り入れていることで注目されています。その聖徳学園で、「アクティブ・ラーニングを実践するタブレット端末活用授業の開発研究-教科ごとのタブレット端末を活用した双方向型授業の開発研究―」と題した発表会が行われました。中1から高2まで様々な授業が行われていた中で、私は中学1年1組の英語基礎コース(宮林幸恵先生)、中学2年2組の歴史(涌島訓先生)、そして中学2年3組の国語(久保圭司先生)の授業を見学してきました。(高木美和:早稲田大学1年 21世紀型教育機構リサーチャー)

2018年4月から、八雲学園は共学校として新たな歴史をスタートします。長年積み上げてきたスーパーグローバル教育プログラムと21世紀型教育を掛け合わせて、新しい共学校のカタチを生み出すことになるでしょう。近藤理事長・校長は、次のように共学化のメッセージを同校サイトで述べています。by 本間勇人 私立学校研究家

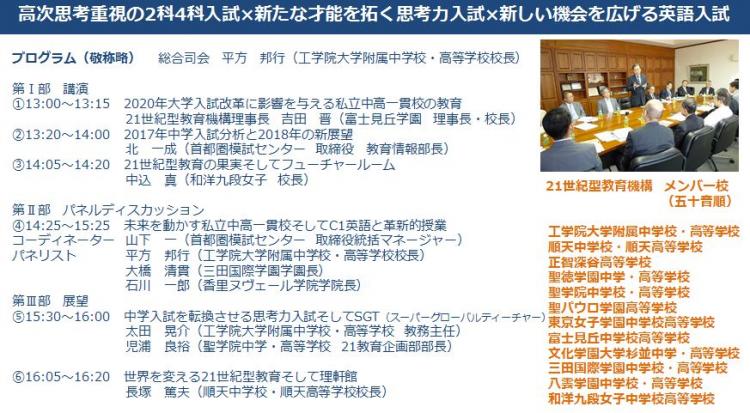

2017年2月19日(日)第1回新中学入試セミナーで、首都圏模試センターの取締役 教育情報部長北一成氏の基調講演があります。

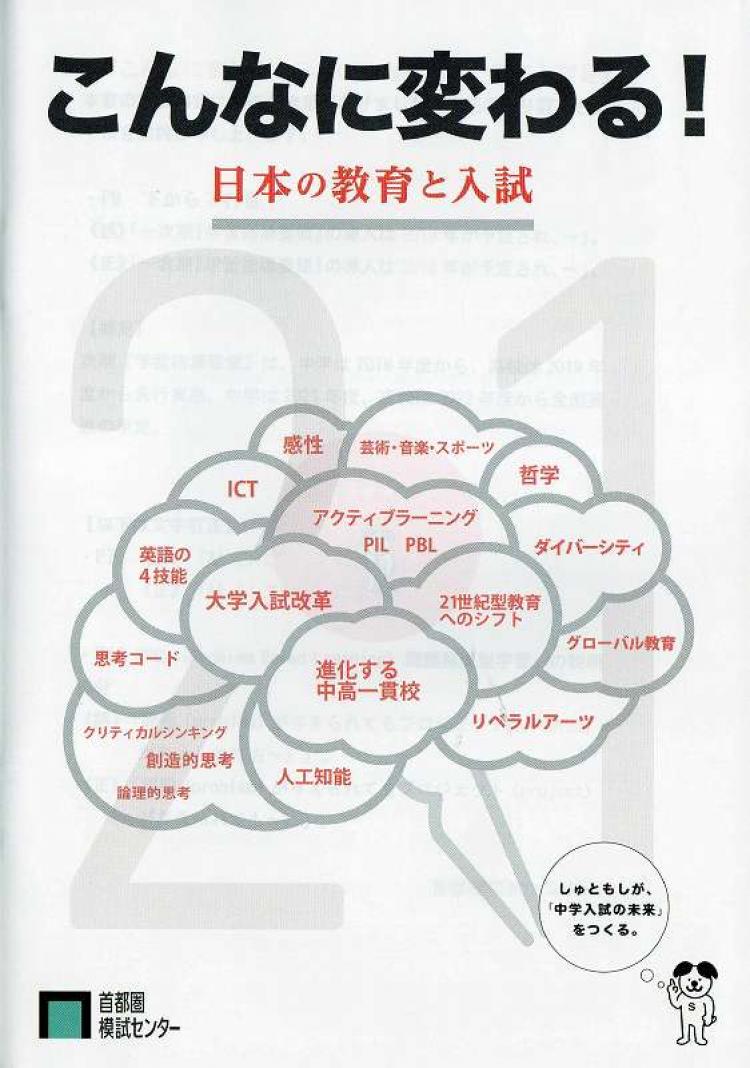

その際、参考資料として「こんなに変わる!日本の教育と入試」という冊子が配布されます。昨年「統一合判」の保護者会などでも配布しましたが、今セミナーで内容をさらにバージョン・アップします。

そして、パネルディスカッションでは、三田国際学園の大橋学園長、工学院の平方校長、香里ヌヴェール学院の石川学院長が登場します。コーディネーターは、首都圏模試センター取締役統括マネージャーの山下一氏。山下氏は、首都圏模試センターが開発した立体偏差値=多次元偏差値=思考コードを用いて、入試問題や同模試センターの模試の過去問などの学びのスキルをアップする計画を立てています。同センターの思考コードと各学校の思考コードやメタルーブリックの違いや共通点に切り込みます。

これによって、各メディアで一斉に注目された2017年度中学入試における「思考力入試」の本当のねらいを議論していきます。そのサンプル参考資料として「偏差値アップ指南書 偏差値10上げる為の統一合判利用法」を配布します。ただし、この資料は、今回のセミナー限定版の超貴重資料で、無料で配布します。

2017年は、政治経済、環境問題、格差問題、第4次産業革命という産業構造などのグローバルな情勢が一挙に変わる大きなゆらぎが起きています。その変化によって、私たちの生活もダイレクトにゆさぶられていますが、教育の領域もその例外ではありません。そして、中学入試にも大きな転機をもたらしているのです。

2020年の大学入試改革や学習指導要領の改訂もその大きな変化のあらわれですが、2017年の中学入試は、2020年大学入試改革よりももう少し未来を見据え始めました。2030年以降のハイパー不確実性の時代がそれです。子どもたちがこの難局を乗り超える才能を拓くことが最優先の課題であり、その課題を解決する文脈の中で、新中学入試改革が動き始めたのです。

思考力入試や適性検査型入試、英語入試が大幅に増えたのは、その象徴的な動きです。既存の学力のみならず、未来への潜在的な考える力や言語能力への挑戦の扉を開いたのです。

今後、新中学入試は、さらに加速することが予想されます。おそらく「選抜する入試から才能を拓く入試へ」大きく舵をきることになるでしょう。それに伴い、私立中高一貫校の教育と学びが高次思考力重視へと大きく転換するでしょう。

このウネリは、実は2科4科入試の内容においても大きな影響を与えます。果たして問題の質はどう変わるのでしょうか。転機の象徴である「思考力入試」や「英語入試」はどう進化するのしょう。ハイパー不確実性の時代にもかかわらず、21世紀型教育機構のリーダーが大胆に予測します。いっしょに未来をイメージし、いまここで変わる中学入試の動向を共有いたしましょう。

同日私は文化学園大学杉並(以下、文杉)の中学生の授業も見学させていただきました。中学には、グローバルコースがあり、生徒が英語を上達させやすいように、入学時の英語レベルに応じてクラス分けをしています。

「伝え方」の基盤

最初に入った教室では机をすべて後ろに下げ、先生も交えて輪になって立って授業を受けていました。先生は生徒たちに英語で話しかけ、多くの生徒は互いに日本語で先生の言ったことを確認しあっていました。理解できている生徒が他の生徒たちをサポートしている場面もうかがえました。