21世紀型教育機構 2021年度 第2回定例会ー【SGTアワード授与】

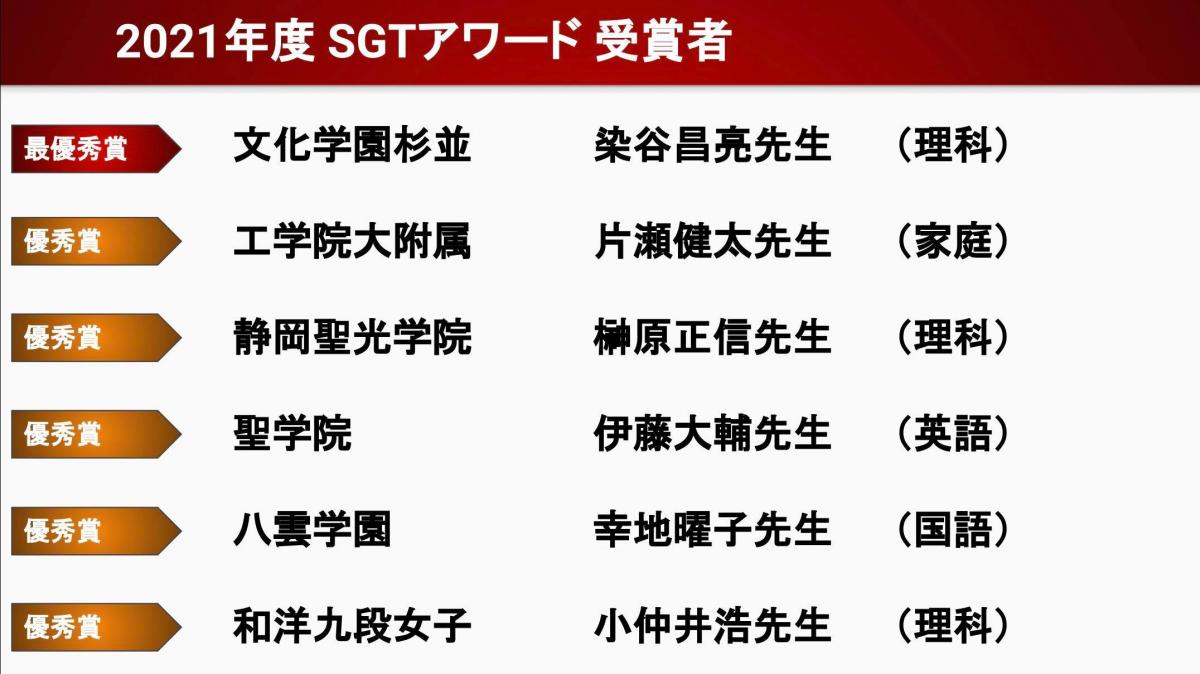

2022年2月20日(日)に21世紀型教育機構(21CEO)「2021年度第2回定例会」がオンラインで開催されました。21CEO前身の「21会」発足から10年。その節目にふさわしい画期的な定例会になりました。21CEO公認のSGT(スーパーグローバルティーチャーズ)が選出され、21CEOの牽引力に若い先生方が加わったのです。

「21会」が発足した2011年は、東日本大震災によって、日本中で価値観が揺さぶられた時期でした。中学入試の世界もまた、「少しでも大学入試に有利な学校へ」という意識から「豊かな人生を歩むための学び」という新しい基準にシフトが起こった年でした。