工学院 高校1年 オリエンテーション合宿(1)自分を表現し、自分というキャラクターを形成する5つの要素の関係に気づくワークショップ

静岡聖光学院は、アカデミックな校風と教育を目指して、教科の枠にとらわれない“学究的世界”を生徒ともに創っています。ここには、本機構の各加盟校が実施しているPBL(Project based Learning)、C1英語、ICT教育、リベラルアーツの現代化が凝縮されています。

(写真は、同校サイトから)

3月14日、聖徳学園で「日本にいながら出来る国際貢献」授業の成果報告会がありました。高校2年生全員が1年間かけて、担当する国の抱えている問題を分析し、自分たちができる貢献を行っていくというグループプロジェクトです。グループに分かれて実践してきた活動成果をクラスの代表者が発表しました。 By 鈴木裕之 :海外帰国生教育研究家

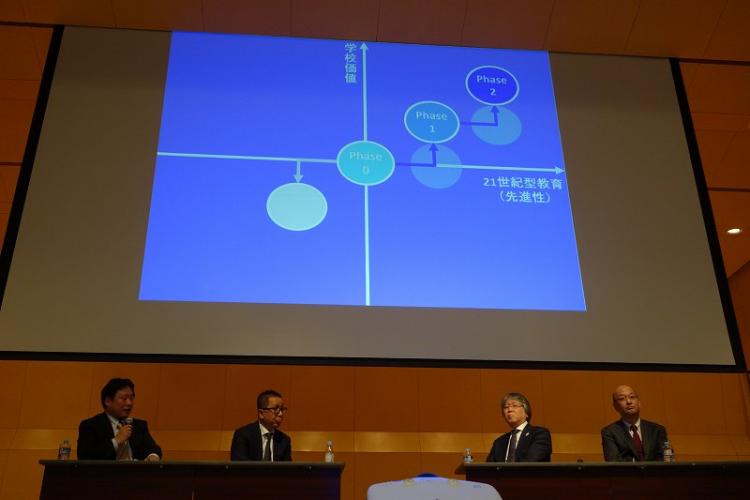

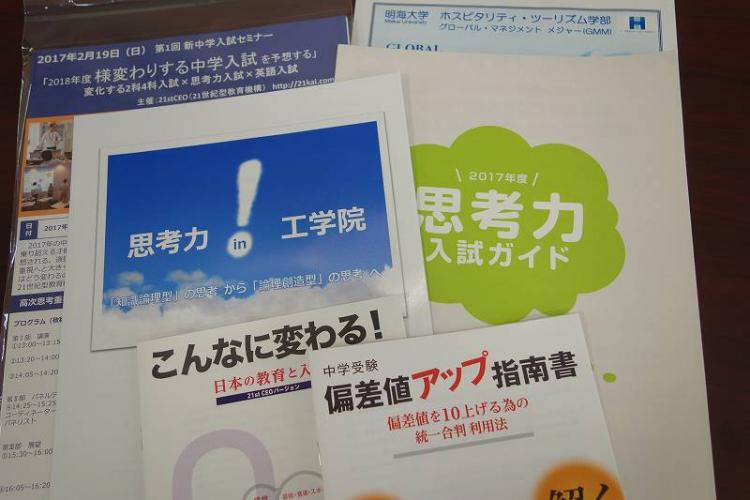

2017年3月1日、工学院大学附属中学高等学校は、公開セミナー「世界で活躍できる13歳からの学び」を開催。東京都私学財団助成金研究報告「iPadマイクロスコープを活用した生物実験による学習コミュニティの創出」の中間報告。しかも、この研究が可能となる前提の21世紀型教育改革の理念や実践授業も見学できる充実した内容だった。

ワークショップがあるため、参加者の人数が40名限定ということもあり、意識の高い参加者が集った。すなわち、自分たちも教育改革をやりたい、PBLのようなアクティブラーニングを実践したいから学びに来たという高感度で高い意識を抱いて、参加者は、大坂や静岡など遠方からもやってきていた。by 本間勇人 私立学校研究家

聖徳学園では、2015年以降、生徒全員がiPadを1台ずつ所持し、さらに全教室に電子黒板を設置するなど、ICTを本格的に取り入れていることで注目されています。その聖徳学園で、「アクティブ・ラーニングを実践するタブレット端末活用授業の開発研究-教科ごとのタブレット端末を活用した双方向型授業の開発研究―」と題した発表会が行われました。中1から高2まで様々な授業が行われていた中で、私は中学1年1組の英語基礎コース(宮林幸恵先生)、中学2年2組の歴史(涌島訓先生)、そして中学2年3組の国語(久保圭司先生)の授業を見学してきました。(高木美和:早稲田大学1年 21世紀型教育機構リサーチャー)

2018年4月から、八雲学園は共学校として新たな歴史をスタートします。長年積み上げてきたスーパーグローバル教育プログラムと21世紀型教育を掛け合わせて、新しい共学校のカタチを生み出すことになるでしょう。近藤理事長・校長は、次のように共学化のメッセージを同校サイトで述べています。by 本間勇人 私立学校研究家