工学院 21世紀型教育改革の基盤できる

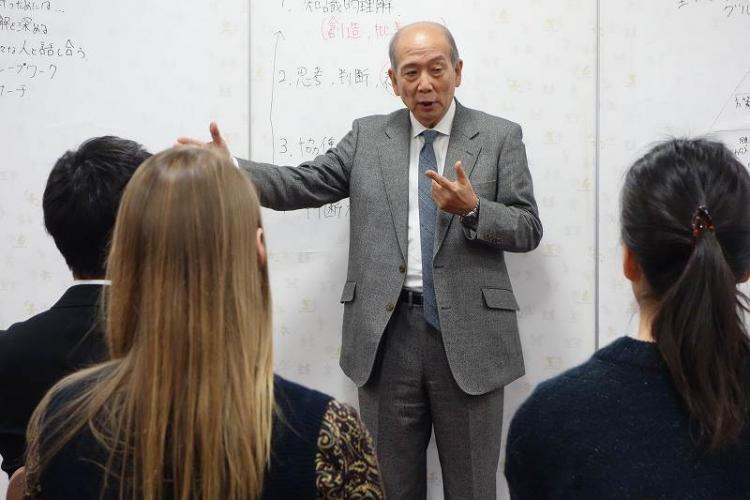

2013年4月、平方先生は、工学院大学附属中学校・高等学校の校長に就任するや、21世紀型教育改革にとりかかった。IBやSGH、ブルームのタキソノミー、CEFRなどのリサーチやフィールドワークに教員を巻き込みながら、PIL×PBL型の授業改革を断行。

(工学院の教育改革の歴史と未来を語る平方校長)

同日私は文化学園大学杉並(以下、文杉)の中学生の授業も見学させていただきました。中学には、グローバルコースがあり、生徒が英語を上達させやすいように、入学時の英語レベルに応じてクラス分けをしています。

「伝え方」の基盤

最初に入った教室では机をすべて後ろに下げ、先生も交えて輪になって立って授業を受けていました。先生は生徒たちに英語で話しかけ、多くの生徒は互いに日本語で先生の言ったことを確認しあっていました。理解できている生徒が他の生徒たちをサポートしている場面もうかがえました。

文化学園大学杉並(以下、文杉)を訪問しました。ダブルディプロマコースの成果を知る上で、IBとの比較も有効な視点になるだろうと考え、欧州のインター校で昨年IBディプロマを取得した高木美和さんに取材してもらいました。 by 鈴木裕之:海外帰国生教育研究家

久しぶりにインターナショナルな雰囲気に触れて、とても新鮮で刺激になりました。自分はIBを修了したこともありDD(ダブルディプロマ)には興味がありましたが、実際に見学してみて、日本で行われているとは思えないほど自然に英語が飛び交っている授業に正直驚きました。 by 高木美和:早稲田大学教育学部1年