三田国際学園 学びの質へさらなる進化

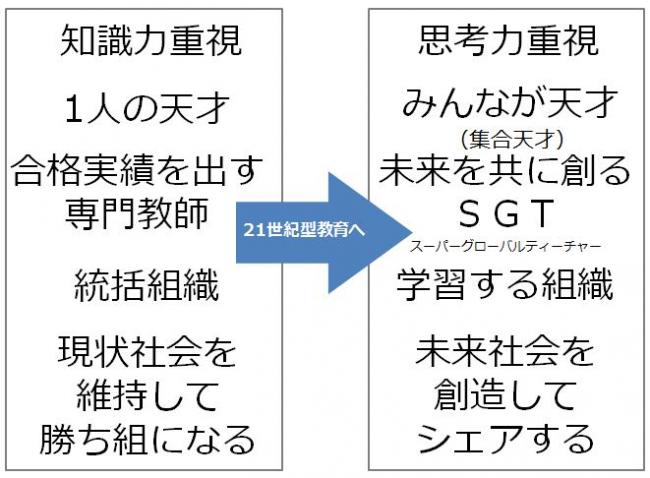

三田国際は、偉大な教育改革を断行して2年目を迎えます。インターナショナルクラスのイマージョン教育は、日本の教育界に大きなインパクトを与えました。そして今も与えています。英語をオールイングリッシュで行うばかりではなく、理科、社会、数学までもオールイングリッシュで行うクラスができたからです。言い換えると、いわば一条校としてのインタナショナルスクールの糸口がそこに生まれたからです。

また、昨今トレンドになっているアクティブラーニングも、相互通行型授業あるいはPBL(=Problem based Learning)として、当然展開しています。ただ、このPBLは、驚くべきことに、インタクラスのみならず本科クラスすべての授業で行われているのですから、驚愕の振動が日本全国に走りました。

そして、さらに驚くべきことは、改革2年目を迎える中2のPBL授業がDeep Active Learning(深いアクティブラーニング:以降「深いAL」)に進化したのです。世の中がやっと、Surfacce Active Learning(浅いアクティブラーニング:以降「浅いAL」)に到達しかけている時に、先鋭的な深いALに突入したのです。(本間勇人:私立学校研究家)

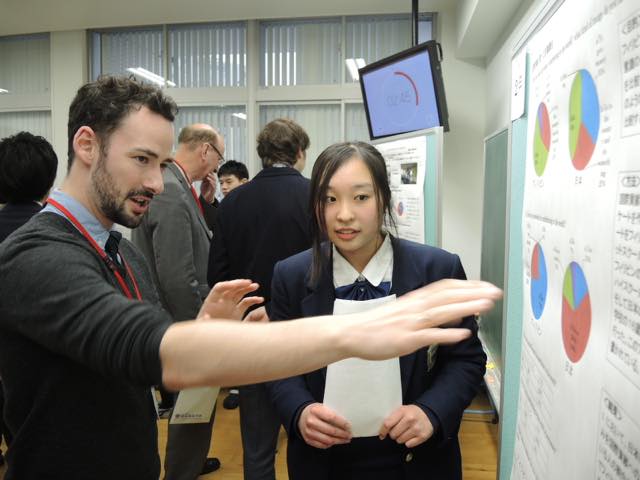

(生徒がプレゼンした後、ポール先生はリアリスティックアプローチの問いかけをします。これが生徒の才能に火をつけます。)

と

と