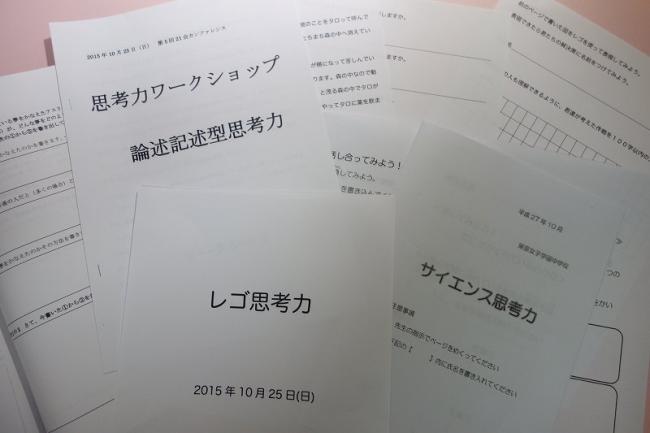

10・25第5回21会思考力ワークショップで学力アップ

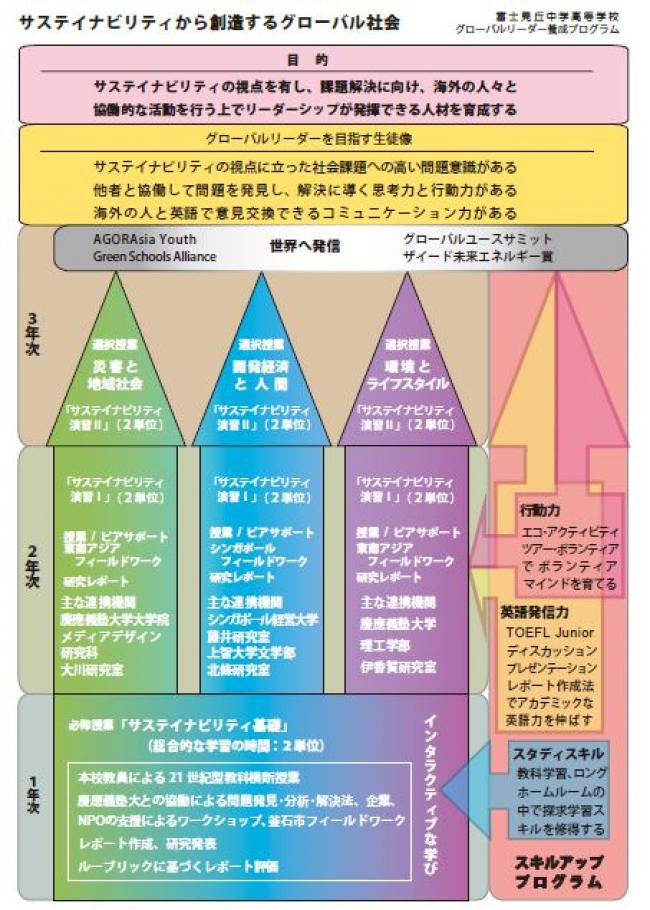

10月25日第5回21会カンファレンスでは、保護者向けの「教育セミナー」と受験生(小学校5・6年生対象)のための「思考力ワークショップ」を同時開催します。2020年大学入試改革による新しい大学入試の詳しいことは、まだまだ文科省及びその諮問機関やワーキンググループで議論されていますが、はっきりしていることは、SGU(スーパーグローバル大学)などの個別入試では、「思考力」を問う大型の問題が出題されるということ、また論文型試験になるということです。

ですから、中高のカリキュラムも「思考力」を養うカリキュラムイノベーションが行われようとしています。その最先端を走っているのが21会校です。すでに入試問題は学校の顔ですから、中学入試でも「思考力テスト」や「思考力型問題」を出題しています。2016年入試は、多くの私立学校がその方向で動いています。

(10月25日は、5つの思考力ワークショップを体験。ワークシートに考えた痕跡をどんどん書き込みましょう)