第4回21会カンファレンス SGT集合(1)

5月29日(金)、富士見丘6階ペントハウスで、第4回21会カンファレンスが開催された。毎年5月のカンファレンスは、1年間の21会のメインの活動をシェアするワークショップを行う。(本間勇人:私立学校研究家)

21会会長校である富士見丘学園の6階ペントハウスは、カフェスタイルで対話が盛り上がる最適な空間であり、21世紀型学びの空間のプロトタイプであるので、ここで21世紀型教育のビジョンのシェアと活動の元型を脱構築する場として最適なのである。

5月29日(金)、富士見丘6階ペントハウスで、第4回21会カンファレンスが開催された。毎年5月のカンファレンスは、1年間の21会のメインの活動をシェアするワークショップを行う。(本間勇人:私立学校研究家)

21会会長校である富士見丘学園の6階ペントハウスは、カフェスタイルで対話が盛り上がる最適な空間であり、21世紀型学びの空間のプロトタイプであるので、ここで21世紀型教育のビジョンのシェアと活動の元型を脱構築する場として最適なのである。

今年4月から、富士見丘は、SGH(スーパーグローバルハイスクール)指定校として認定された。グローバルリーダー育成に向けて、はやくもその活動が始まったが、その活動は、中高一貫校ならではの格別な動きでもある。by 本間勇人 私立学校研究家

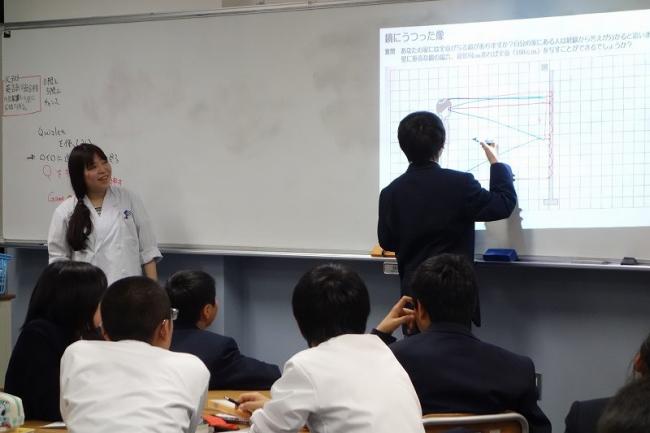

(高校1年生「サステイナビリティ基礎」の特別授業として、慶應大学大学院メディアデザイン研究科大川研究室(大川恵子教授)によるワークショップ)

三田国際のSGTマスター田中先生の授業は、穏やかで凄まじき対話が響き続ける。おそらく他校では真似のできないオリジナリティである。そのオリジナリティとは、本質の本質に迫る眼差しなのだ。通常の本質論者は、常に本質の物神化というジレンマに陥る。そのジレンマに陥らないためにはどうするか、本質を本質のままに大切にすることはいかにして可能かということがテーマになっている小論文指導は、どこの学校でも行われている。

そしてそんな本質の物神化という大きな物語はすでにないことは、1989年以降、フランシス・フクヤマの「歴史の終わり」で世を騒然とさせたことは記憶に新しいだろう。もはや、本質と経済社会の市場経済を統合することによって、欲望金融経済社会の魔の手から子どもたちの未来を守ることができるのだというテーゼは幻想であり、フェイクである。残念ながら、サンデル教授、トマ・ピケティ教授の書籍がベストセラーとして、まさに本質の物神化の権化になっているというパラドクス!これが物語りなき現代社会の相変わらずの罠なのだ。

三田国際の相互通行型授業(アクティブラーニング)を成り立たせているのは、IB型「問いの構造」をデザインできるSGTの存在とその「問いの構造」を教師も生徒もフラットにシェアできるKnotworkをグーグルのクラウドグループウェアを活用してデザインできる情報系のSGTが複数存在しているからである。

三田国際学園は、今年4月から校名変更、共学校化、1条校でインターナショナルスクール化した。そのあまりにも独自のそれでいて普遍的な教育の志に、中高受験市場は共鳴共振し、中高合わせて400人以上の新入生が入学した。学園の全生徒の実に80%を占める。中学入試の応募者総数は2118人。前年が194名であるから、前年比1091.8%の大ブレイクである。

この奇跡は、首都圏の入試市場を騒然とさせたばかりでなく、その評判は関西圏にも轟いた。しかし、本当に驚くのはこれからなのだ。IB(国際バカロレア)やSGH(スーパーグロ-バルハイスクール)以上のグローバル教育の全面展開がスタートしたからである。そしてそれができるのは、言うまでもなく教師全員がSGT(スーパーグローバルティーチャー)だからなのだ。by 本間勇人 私立学校研究家

(10分休み時間の忙しい時に、中学の教師スタッフルームで。パッとスクラムを組んだ俊敏さ!学内にはSGTはこの倍以上そろっているというから驚きだ。)

工学院大学附属中学校・高等学校(以降「工学院」)は、今年の中1から、ハイブリッドインタークラス、ハイブリッド特進クラス、ハイブリッド特進理数クラスの3クラス制を実施。授業の改革が生徒の才能を拓く教育をつくることになるという信念を先生方が共有し、昨年からハイレベル英語、PIL・PBL型のアクティブラーニング、ICTの導入、思考コードの創出などの準備をしてきた。

もちろん、これらはたんなる21世紀型スキルではない。同校の校訓である「挑戦・創造・貢献」という信念を生徒がグローバルな状況でより有効に発揮できるための学びそのものなのである。by 本間勇人 私立学校研究家

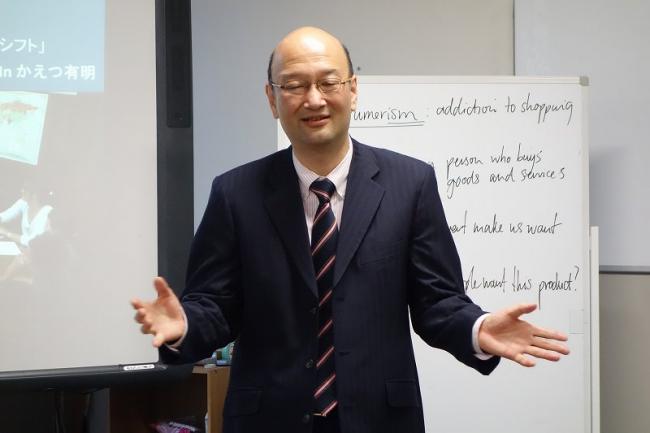

4月27日(月)、21会校かえつ有明で、第19回21会定例会が開催された。テーマは「2015年度の21会進化~21世紀型教育の創出から牽引へパラダイムシフト」。急速に変化する時代とニーズとそれを生み出す21世紀型教育の精神。21世紀型スキルと21世紀型教育の根源的パラダイムの統合をいかに形成していくか議論され、21世紀型教育の市場を牽引していくビジョンをシェアした。by 本間勇人 私立学校研究家

2月22日(日)に21会主催の中学入試セミナーが行われた。2015年度の中学受験市場が回復してきた背景に21世紀型教育を実践する学校の躍進があったことが、首都圏模試センター教務情報部長の北一成氏による基調講演で明らかになった。 by 鈴木裕之:海外帰国生教育研究家

模擬裁判の授業が終了後、今回サポートしてくれた弁護士の方々が、生徒にコメント。「証拠」が証拠として成り立つかどうか、事実を認定していく過程で、実によく考えていると感じたと。

今回の模擬裁判は、裁判の手続きをシナリオに沿って体験することとその体験の中で事実を「証拠」に基づいて考え抜いて明らかにしていくことであるが、その目標は達成されたとコメントした。

最終意見陳述が終了後、いよいよ判決を決める段取りとなった。裁判官と裁判員の役の生徒は、別室で判決を決めるために議論。傍聴人と検察官、弁護人の役の生徒は、そのまま残り、判決がどうなるのか、自分たちなりの考えをぶつけあった。