三田国際 ICT起業家精神創出

12月12日、三田国際は、日本マイクロソフトとライフイズテックのサポートのもと、「女子中高生向けプログラミング講座」を実施。マイクロソフト ディベロップメント株式会社の加治佐俊一社長も参加し、使うICTから、創るICTを楽しもうとエールを贈った。by 本間勇人:私立学校研究家

12月12日、三田国際は、日本マイクロソフトとライフイズテックのサポートのもと、「女子中高生向けプログラミング講座」を実施。マイクロソフト ディベロップメント株式会社の加治佐俊一社長も参加し、使うICTから、創るICTを楽しもうとエールを贈った。by 本間勇人:私立学校研究家

11月6日、聖徳学園の山名先生の「なぜ、勉強するのか?」プログラムの前半が行われた。本サイトですでにその模様を掲載。12月4日は、その授業の後半が行われたので、再度取材。授業の展開の仕掛けは、前半と変わらないが、CMC(Computer-Mediated Communication)とFTF(Face-to-Face)の有効な統合が行われ、そのこと自体が今後グローバル人材を育成することになることに気づいた。画期的なICT活用のプログラムだったのである。

前半と後半の間はほぼ1ヶ月あったが、その間、世間では、文科省が大学入試一体型の学習指導要領の改訂作業にはいった話題で盛り上がり、各メディアは、一斉にアクティブラーニングとは何か、有効なICT教育とは何かなどについて取り上げ、教育現場の研修にもその波は及んだ。by 本間勇人:私立学校研究家

11月25日、時雨降る中、パウロの森で、高2のパウロネイチャープログラム(以降「PNP」)が実施された。文科省は、先月から大学入試改革一体型のグローバル学習指導要領改定作業を本格的にスタートし、授業の中にアクティブラーニングを活用することについても触れている。

聖パウロ学園は、キャンパス内にあるパウロの森でPNPを以前から行ってきた。このプログラムの手法は、まさにアクティブラーニングそのもの。PNPの1シーンを取材した。by 本間勇人:私立学校研究家

今回の公開授業は、フィールドワーク、個人ワーク、PIL、PBLという一連のアクティブラーニングの手法を一望できたと同時に、中1から高3までの発達段階に応じて、そのようなアクティブラーニングの構成要素の組合わせによる≪衡平≫の創意工夫も感じられた。

中1のアクティブラーニングの創意工夫;講義→個人ワーク→PBL→プレゼン

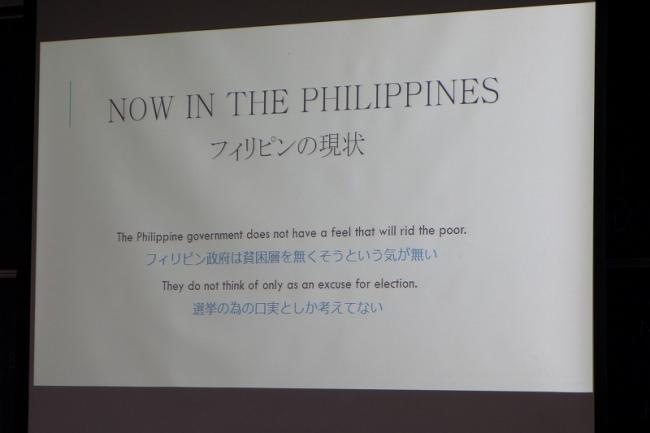

中1の地理では、いきなり個人ワークを行うのではなく、ICTと黒板の両方を活用して講義をして知識の整理をしてから、それらの知識を活用して、ある程度見通しがつく、それでいて正解は一つでないフロークエスチョンを投じていた。

PBLを授業で行うことはいかにして可能か?本来、1つのテーマについて数か月、1年、あるいは3年間ぐらい探求を深めていく学び合いの体験がPBL( Project Based Learning)と呼ばれている。それだけに、このPBLは生徒1人ひとりの世界観を広げ深めていくし、チームワークやリーダーシップ、メンターなどのコミュニケーション行為も育てていく。

しかし、21世紀型教育では、授業は知識を教えるのではなく、知識を活用する方法や好奇心を公共的な関心に広げていく学び方を学ぶことが目的になっている。というのであれば、PBL的な学び方、学ぶ意欲を授業で学ぶことは可能なはずである。

実際IB(国際バカロレア)のプログラムはそのようになっているわけだから、大学や企業における研究や開発のためのPBLではなく、学び方、学ぶ意欲、多角的な考え方、多様な発想法を学ぶ場として授業を捉え返そうとしているのが工学院の教師なのである。

大学入試改革一体型の新学習指導要領に向けて改定作業がスタートしている。新学習指導要領の眼目は脱知識偏重教育。それを実現するために思考の過程を重視するアクティブラーニングが注目を浴びている。時同じくして、東大や京大の教授陣中心に、「聞くだけの授業は終わりにしよう」というインタラクティブティーチングの講義が、オンラインで行われる。大学の教員、中高の教員が主な対象者。

子どもたちの未来が開かれる期待が大きいが、残念ながら、すぐにアクティブラーニングの理論が教育現場の実践に結びつかない。というのも実践の経験値をくみ上げることが、現状では難しいからだ。なぜなら、今まで一方通行型講義形式でやってきたのだから、広くアクティブラーニングのサンプリングやプロトタイプがないのは当然だ。

そんな中、工学院は挑戦者として、手探りではあろうが、アクティブラーニングに学校全体で取り組み、自らプロトタイプを模索している。

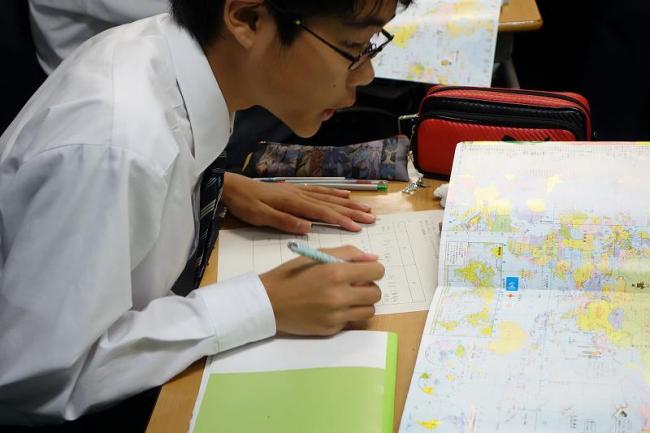

(まずは、自分なりの考えをワークシートに整理していく)

今週から、文科省はいよいよ学習指導要領改定の作業に入る。2019年から2021年にかけて段階的に実施する予定の大学入試改革一体型の学習指導要領改定の作業である。

大学入試が従来型の一点刻みの知識定着度を評価する試験から、学びの体験や高度な思考力など人間力全体を評価する入試にシフトするのに伴い、小中高の学習指導要領も「思考力・判断力・主体性」を重視し、脱知識偏重というカリキュラムイノベーションを開始する。そして、そのためには授業も一方通行的講義形式からインタラクティブティーチングやアクティブラーニングに転換する予定。

工学院は、このような動きを、先行して動いていた世界全体のグローバルラーニングの潮流から読み解き、すでに先駆けてカリキュラムイノベーションに挑んでいる。今回の公開授業は、その準備段階の様子をありのままに公開した。

問答法

工学院は、2015年に入学する中1生から、3つの新しいコースを開設する。「ハイブリッドインタークラス」「ハイブリッド特進クラス」「ハイブリッド特進理数クラス」。また、2018年には、高1から「IB日本語DPコース」「文理特進コース」「医歯薬サイエンスコース」を設置する予定。

要は、文科省もスーパーグローバル大学を指定し、世界大学ランキング100位内の大学に肩を並べようとしているところからもわかるように、日本の大学受験勉強がグローバル大学入学準備教育に変化しようとしている。

工学院も、この動きを見通して、着々と準備を進めているが、その中間発表として、3日間に渡る公開授業を行っているので、取材した。by 本間勇人:私立学校研究家

今年も八雲学園の他校には真似ができない英語教育「English Fun Fair(EFF)」が行われたが、毎年毎年質的向上がある。今年も質的飛躍が果たされた。その飛躍とは何か探ってみたい。by 本間勇人:私立学校研究家

聖徳学園は、21会校として、「思考力テスト」を実施し、ジグソー法とICTを授業に取り入れ聖徳学園流儀のアクティブラーニングのプロトタイプを構築。来年以降生徒にタブレットを配布して行っていく新しい授業を開発している。

一方で「グローバル交流活動の効果を上げる学習設計の要因分析」を東北大の渡辺真一准教授などとコラボレーションして基礎研究も進めている。今回は、山名先生のジグソー法×ICT授業を見学した。by 本間勇人:私立学校研究家