三田国際学園 広がる「相互通行型授業」(3)

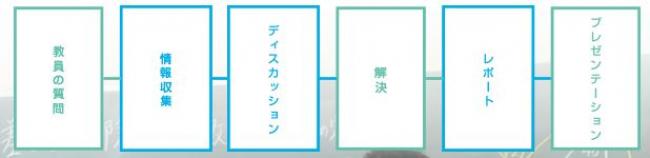

高3の日本史。大学受験勉強に突入した秋、どんな相互通行型授業をするのだろうか。大学受験勉強というと、どうしても演習中心の授業になるのが一般的ではないだろうか。そう思って授業を拝見したが、この時期に適った相互通行型授業というものがあった。

高3の日本史。大学受験勉強に突入した秋、どんな相互通行型授業をするのだろうか。大学受験勉強というと、どうしても演習中心の授業になるのが一般的ではないだろうか。そう思って授業を拝見したが、この時期に適った相互通行型授業というものがあった。

高2の日本史の授業は、完璧な「相互通行型授業」だった。昨年、原田先生は高1から準備をしてきた。その成果がはやくも現れた。

今年6月、校名変更及び新しいカリキュラムを発表した三田国際学園中学校・高等学校(以降「三田国際」)。学校説明会の参加者が激増し、21世紀型教育の時代の扉を開いた。その人気の教育の中核は、「相互通行型授業」。

今やっと東京大学でも、「聞くだけの授業は、終わりにしよう」というスローガンのもと、大学教員、中高教員を対象としたオンラインによるノウハウ養成講座が始まるというのに、三田国際は来春からの新コース開設を目標に、昨年から準備が着々と進んでいる。原田啓志先生(進路・学習指導部)の挑戦を追った。by 本間勇人:私立学校研究家

富士見丘の生徒は自主探究ができるように育つ。その学びの環境の凝縮したものが、ダイバーシティカフェである。自主学習、クラスメイトとの対話、先輩との対話、大学や企業の方との対話、留学生との対話・・・と多様な人々との対話をベースにした環境がある。そして、たとえば、内気だった生徒が、自分の殻を破り、自分から話しだしてみるというような挑戦をしていく。

その小さな変化が、興味と関心を広げ、さらに探求したいという意欲を内側から生み出す。すると、「外に出て、視野を広げよう、興味関心を掘り下げていこう」という活動につながっていく。今回も、慶應義塾大学 理工学部 伊香賀研究室との共同研究のために、有志(富士見丘は全員参加させるという強制的な活動はない。あくまで自主的)の生徒が、慶応義塾大学日吉校舎を訪れた。

富士見丘学園理事長・校長吉田晋先生は、グローバルという時代は、多様性の時代でもあると語る。つまり、世界の多様な人々の価値観や文化背景は違うし、実は国内でも、超個人化が進みも、やはりそれぞれ価値観やものの見方が異なる。

そこでは、もちろん論理的な思考やコミュニケーションスキルは重要であるが、最も大切なものは、他者への思いやりである。他者を受容することなく、論理的に互いに理解し合うことはないであろうと。そして、この他者への思いやりを、富士見丘学園は「忠恕」という建学の精神にこめているのであると。

富士見丘学園には、訪れた人も驚く、風光明媚な最上階ペントハウスラウンジがある。季節によっては富士山が見えるほど。ランチのスペースであるが、実際には、自習のスペースや各テーブルにグループに分かれて対話しながら理解を深めていくカフェスタイルのプログラムが行われる空間。

最近では、留学生、海外姉妹校の校長先生、大学の先生、企業人など異文化異分野の人との連携プログラムが頻繁に催され、いわばダイバーシティカフェが根付き広がっている。 by 本間勇人:私立学校研究家

(ダイバーシティカフェ開始前の留学体験スピーカーとミーティングする大島教頭)

IBの10の学習者像育成の土台が、工学院にはすでにあることは了解できた。ただし、IBでは、行事や部活で、その学びを行うのではなく、授業そのものでトレーニングできるようになっている。

一般に日本の教育は、授業は知識を教える講義形式で、工学院のように科学教室のようなチャンスがないところでは、部活に依存するから、その部員でないない場合、10の学習者像を身につける場がない。

工学院の場合は、このようなチャンスは科学教室としてあるが、IBレベルの教育に挑戦するとなると、授業そのものに、すでにある土台を埋め込まなければならない。果たしてそれはどうなっているのだろうか。

もちろん、授業の中に、対話型、討論型の授業=PIL×PBLを埋め込むということが、プレスリリースで高らかに謳われている。しかし実際にはどうなのだろうか?言うまでもなく試行錯誤はスタートしている。

(POP作りや創作のアート活動、図書館運営の活動、読み聞かせのボランティア活動に挑戦している図書館委員。IBのCASのプログラムをすでに実践している)

工学院の中学生が、好奇心のゲートをくぐり抜け、世界を探求する道を歩き始めているのを了解できた。今度は高校生の活動を見に行った。するとIBの10の学習者像すべてが融合しているのがわかった。

(グローバルイシューの大きな問題である環境問題に取り組む未来のエンジニア)

今年も工学院大学附属中学校・高等学校が、大学と連携して「科学教室」を開催した。10000人規模が参加する日本でも有数の大サイエンス祭り。今年7月23日(水)、工学院大学新宿キャンパスで、同大学附属中学校・高等学校は、プレスリリースを実施。

テーマは「工学院大学附属中学校が21世紀型一貫教育をスタート 日本初のハイブリッドインタークラスを開設~大学で 企業で 世界でスカウトされるグローバル人材を育てる」。いよいよIB級の教育デザインに大きく歩を進める意志が表明された。そこでIB(国際バカロレア)のlearner profile(10の学習者像)が端的に映し出される「科学教室」に接近した。by 本間勇人:私立学校研究家

(工学院のリケジョ)

富士見丘は、教師が一丸となって、授業と自主探究の「5×2」というプログラムを中心に、スーパーグローバル教育を拡張している。その拡張の方法の1つは、リサーチ、ディスカッション、プレゼンという一連のプロジェクト型学習(PBL)を授業の中に埋め込む作業である。

そしてもう1つは、大学やNPO・企業などとの連携ネットワークの拡大である。このカリキュラムイノベーションともいうべき過程で、大島教頭は、プレゼンは論理的な情報伝達ではなく、ストーリーテリングが聴き手に世界を導くアクションであり、思考は論理的なものばかりでなく創造的な思考もあるということを確信するに到る。そんなとき、GiFTとの運命的な出会いがあった。