聖徳学園は、個性と国際性をベースに創造性まで育成する先進的教育を行ってきた。閉塞状況に陥った20世紀末、子どもたちは居場所がなく、自己否定感と万能感に引き裂かれていた時代にあって、その子どもたちを導く教育に取り組んでいた。

21世紀になると、グローバリゼーションとICTが閉塞感をぶち破るかのようにみえたが、ツールとして英語を使えるかどうか、ICTでネットを自在にマネジメントできるかによってますます格差が生まれる時代を迎えた。各国は20世紀の教育スキルでは、このグローバルイシューを乗り越える教育を行えないと、21世紀型スキルを開発するグローバル教育の構築に翼を広げはじめた。

一方、日本の教育は、グローバル教育にジャンプしたくても、英語の問題があるし、情報の教育もパソコンが活用できる段階にやっと到達したレベルで、すぐには飛べない。そこで、文科省はスーパーグローバルハイスクール構想を掲げ、グローバル教育に飛べるモデル校をつくる政策を開始した。

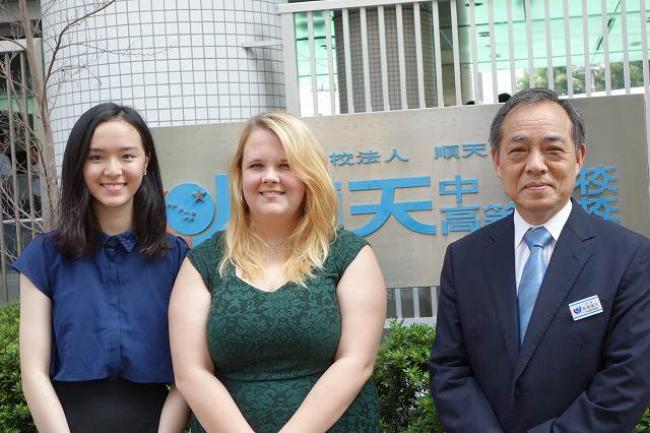

しかし、それを待っていては、日本の教育はさらに立ち遅れることになる。そんな閉塞状況がさらに募る中、聖徳学園は新たな教育イノベーションに取り組むフェーズに進んだ。その教育イノベーションについて、聖徳学園校長伊藤正徳先生と同校スクールカウンセラーであり国際交流センター長の山名和樹先生に聞いた。by 本間勇人:私立学校研究家