共立女子 中学の国語の授業 メタシナリオ(1)

21世紀型教育、グローバル教育、ICT教育、リベラルアーツなどグローバル人材を育成する新しい教育がにわかに一斉に叫ばれるようになった。この時代の精神はもはや確かなものであろう。しかし、時代をつくる人々の営みは、時代の理念を多様に具現化し、20世紀を振り返れば明らかなように、常に悪貨は良貨を駆逐するような動きに転じるのも常である。

そこを再び転じるために、いわば21世紀型教育が立ち上がってききたはずであるが、目に見えるきらびやかな花だけをみていたのでは、花を生成する根源を見忘れてしまう。その証拠に21世紀型教育を開花させる種はどこにあるのかと問うても、すぐには回答できないのが世の現状である。

そこで、21世紀型教育のパラダイムを提唱する共立女子の先生方にそこを改めて問うた。by 本間勇人:私立学校研究家

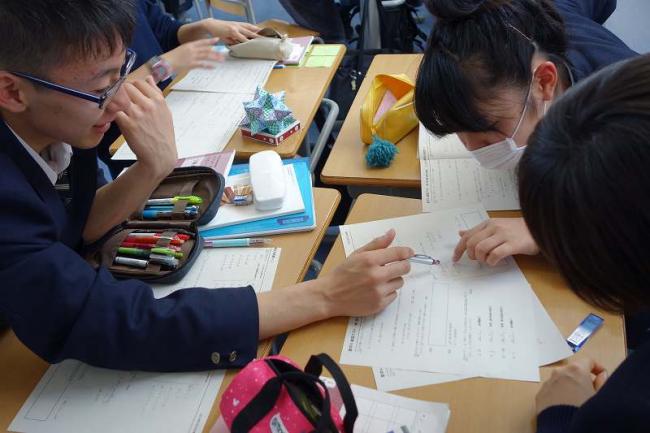

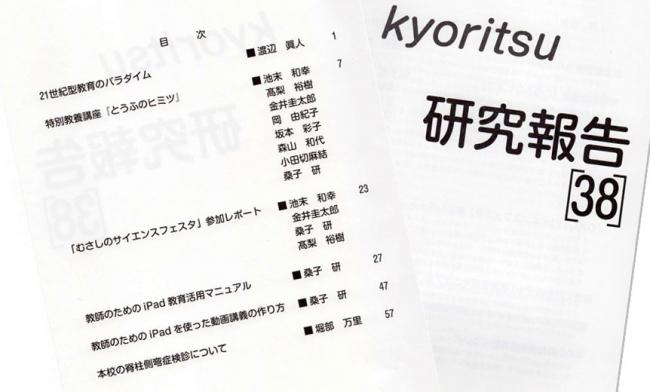

共立女子は、すでに教科横断型のプロジェクト型学習(PBL)を、各教科の先生方と有志の生徒がコラボレーションして実践してきた。そしてその記録は、「研究報告」というドキュメンテーションにまとめあげられてきた。あるときは、そこに到る過程で、絵本を編集制作して出版したり、プレゼンテーションしたりしてきた。

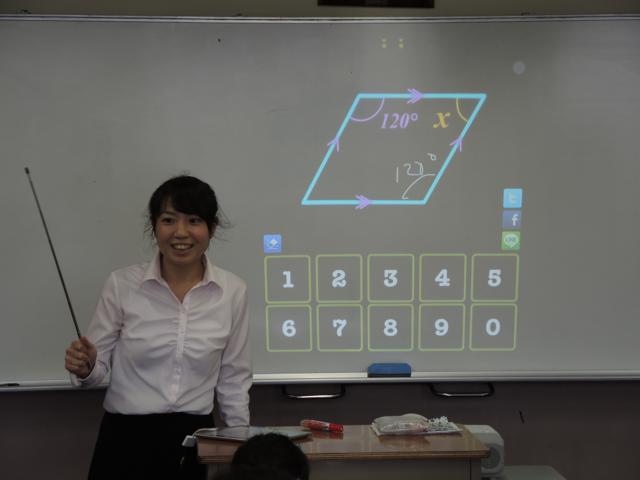

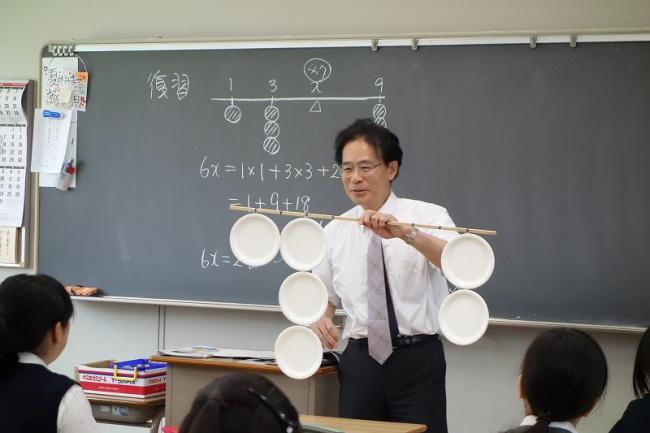

この一連の過程こそ「21世紀型教育」であるが、この活動は「特別教養講座」として行われているばかりではなく、社会科の授業や理科の授業でも行われている。つまり、21世紀型教育は、たしかに授業で可能なのである。しかし、それはなぜであろうか。