三田国際学園 留学生が認める授業

三田国際学園は、スーパーイングリッシュコース(SE)の相互通行授業の浸透度、イマージョン率、ICT活用度はどんどんアップしている。そんな中、ここ4週間、ドイツから留学生Sさんがやってきて、国際交流の旋風を巻き起こし帰国した。英語が堪能で、SEクラスメイトと、英語でコミュニケーション。

しかし、そこで使われている英語は、たんじゅんにコミュニケーションの道具ではなく、すでに感性そのものそして思考そのものにシフトしていた。by 本間勇人:私立学校研究家

三田国際学園は、スーパーイングリッシュコース(SE)の相互通行授業の浸透度、イマージョン率、ICT活用度はどんどんアップしている。そんな中、ここ4週間、ドイツから留学生Sさんがやってきて、国際交流の旋風を巻き起こし帰国した。英語が堪能で、SEクラスメイトと、英語でコミュニケーション。

しかし、そこで使われている英語は、たんじゅんにコミュニケーションの道具ではなく、すでに感性そのものそして思考そのものにシフトしていた。by 本間勇人:私立学校研究家

行ってみたい国ランキング1位は、すべてのチームが米国を選んだ。こんなにもアメリカナイズされているのかと面食ったが、まったくそうではなかった。西さんのワークショップは、そのような大人の先入観を心地よくも軽やかに崩していった。

自分たちの家庭の食卓について多角的に話し合ったあと、写真が各チームに1枚ずつ配られた。模造紙の真ん中に写真をおいて、マインドマップよろしく、写真から気づいたことをどんどん書き込んでいく。気づいたことはなんでも否定せずに書いていく。

順天のSGH(スーパーグローバルハイスクール)クラスである≪GLAP(グローバルリーダーズ・アクションプロジェクト≫の活動はどんどん進化している。

同校は、SGHの研究課題として、ネットワーク、スクールワーク、フィールドワークという3つの活動(ワーク)を通して、グローバル社会で主体的に活躍する資質・人材育成を目標にしている。

今回、DEAR(開発教育協会)と協働して行っいるワークショップを取材。3つのワークが見事に反映していた。by 本間勇人:私立学校研究家

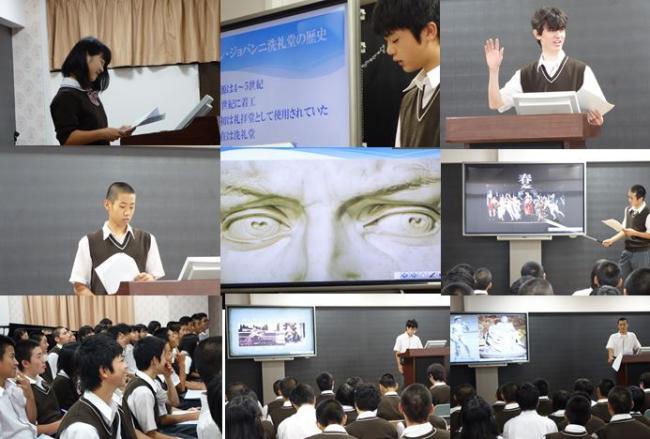

イタリア修学旅行の準備としての調べ学習のプレゼンを見学したあと、高1の総合学習の時間を見学。英語講読、プレゼンテーションのトレーニング、茶道、華道と4つのクラスに分かれて行われていた。

そして、イタリア修学旅行の準備は、高2に入ってから始まるのではなく、高1に入学したときから始まっていることに気づき、壮大なイタリアプロジェクト学習に感動した。

調べ学習は、目の前に驚きの成果を広げた。フィレンツェ関連の知識が世界史の教科書を超えて、次々とリンクして広がっていったからでもあるが、それ以上に探求の精神の喜びがあったからである。

つまり、エニグマを見つけ、その解に行きつく過程を共有するというメンタルモデルをシェアする場であったということ。しかもそのエニグマは近代とキリスト教の謎めいた関係性に行きつくのである。ダビンチコードの旅さながらだったのである。

聖パウロ学園は、高校だけの学園。3年間で、進路指導も、グローバル教育も、教養教育も、総合的な教育を行う。中高一貫校であれば、ゆるやかに6年かけて成長をサポートするところだが、同学園は、それを3年間で行う。そのため、進路指導は、同時に総合的な教育になり、グローバル教育は同時に進路指導にもなるという高密度の実践をしている。

高密度の高校教育とはいかなるシステムか?そしてそれはなぜ可能なのか?聖パウロ学園は、自己否定感に悩んでいる多くの高校生が、かけがえのない価値を見出して自己肯定感を膨らませて人生の旅に出る勇敢で高慢な精神を持った人に変わる教育を行っている。いわば教育の原点に立っている学園である。このことを年間通して取材をし証明してみたい。by 本間勇人:私立学校研究家

来週10日(木)、八雲学園は合唱コンクールを開催する。それにむけて、特別練習期間が始まっている。同学園の行事はほとんどが6年全体で行うから、高3生にとって、一つひとつの行事が卒業式である。合唱コンクールで卒業式、体育祭で卒業式、文化祭で卒業式、各部活で卒業式、そして来春卒業式本番を迎える。

まるで小鳥が遠くに飛翔するために親鳥が力の限り最後のエネルギーを注いでいるかのようだ。練習すれば練習するほど、力がタメられていくかのようだ。その様子を取材した。by 本間勇人:私立学校研究家

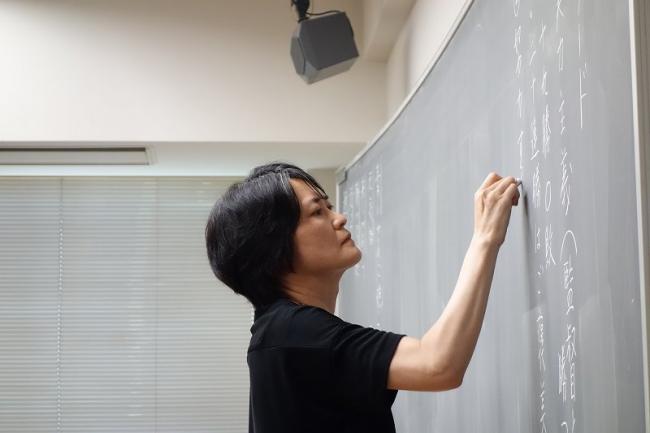

内田先生の中2の国語のクラスについたとき、授業の展開は、半ばを過ぎていた。扉を開くと、ちょうど、ダッシュとエリプシスリーダーの記号表現を板書しながら、その意味や機能について問いかけていたところだった。

中3の間先生の国語の授業は、エッセイの読解だった。扱っている章を見ると、教科書の終わりの方だった。思わず、生徒に1学期で教科書終わってしまうの?と尋ねたところ、「教科書は素材で、シラバスに沿って授業が行われていますから、必ずしも最初から順番に進んでいるわけではないんです」と即答された。