八雲学園 体育祭「愛と革命と自由と」(4)

八雲学園の体育祭は感性教育の結晶である。このことの意味するところは、実に重要であり、多くの学校教育における体育祭と決定的に違う。その違いとは何か?

八雲学園の体育祭は感性教育の結晶である。このことの意味するところは、実に重要であり、多くの学校教育における体育祭と決定的に違う。その違いとは何か?

風をきる旗、意志を噴き上げる旗、未来を拓こうとする旗。高3生のダンスで舞う旗は、彼女たちの想いをたくさんの姿にのせて自在に変化した。あるときは軍隊の銃剣であり、その銃剣に倒れる民衆たちを悲しみながらつつむ旗そのものだった。

高3生のダンスは卒業への通過儀礼のクライマックスの1つ。モニターにレ・ミゼラブルの映画の一部が流れた。とすぐに、3年生が現れた。純粋な水の色で身を包みながら、それは悲しみの涙なのか、それは恐怖で凍てついてるのか、氷の塊のような姿が出現した。

2014年9月19日(金)、駒沢オリンピック公園体育館で、八雲学園の体育祭が行われた。同校の体育祭は、たんなる競技コンクールではない。もちろん、身体能力を競い合うレースはある。

しかし、それだけではなく、笑いあり、音楽あり、ダンスありで、生徒1人ひとりが五感を研ぎ澄まし、筋力と精神のよき緊張感を持続するために励まし合い、身も心も全力を注ぐさわやかで感動の渦を生み出す場となる。近藤校長のめざす教育の総合力を結集する「感性教育」の集大成である。by 本間勇人:私立学校研究家

(体育祭の高3のダンスは、全員が「旗」を使いながらダイナミックに跳躍する伝統がある。後輩に代々継承される精神のロールモデルで、憧れのパフォーマンス)

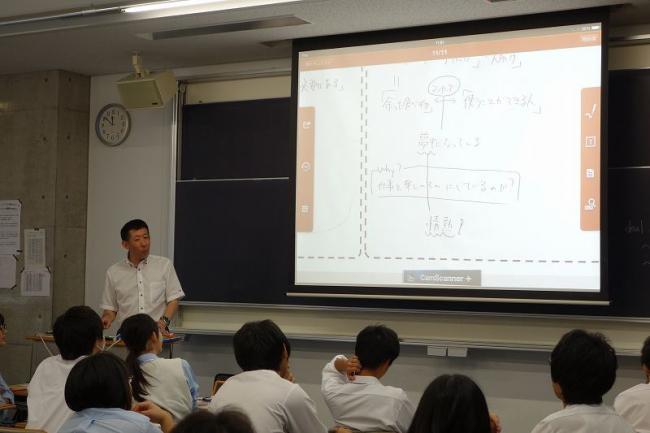

加藤先生の授業に続き、田中先生の高2の英語の授業を取材。そして、驚いた。やはり電子黒板、ノートパソコン、デジタル教科書、インターネットというICTを駆使しつつ、PBLでリベラルアーツまで行っていたからであり、加藤先生と同じある意味IB(国際バカロレア)スタイルの授業になっていたからだ。

IBスタイルの授業とは、グローバル教育、イノベーション教育、リベラルアーツがPBLという対話型授業を介して有機的に統合されている学びの環境をいう。

(授業開始前から、生徒と対話しながら行う授業の準備は、ICT環境の整備から。工学院の教師は、ラップトップやタブレットを持ち歩いて、クラス移動をする)

加藤先生は、高1の英語の授業を≪PIL≫の手法で展開した。≪PIL≫とは≪Peer Instruction Lecture≫の略で、発案者はハーバード大学のエリック・マズール教授。そのスタイルはバリエーションがいっぱいあるが、基本は、聞くだけの授業から生徒が互いの考え方をシェアし、脳を活用する機会を、講義の中に埋め込む授業にシフトすること。

加藤先生の≪PIL≫は、iPadのアプリを活用した新しい手法。マズール教授は1990年代に、クリッカーという装置をパソコンと連動して実施したが、その後パソコンの進化は目覚ましく、クリッカーに替わるアプリがどんどん登場している。加藤先生は、クリッカーではなく、キャノンスキャンという写真をすぐにPDFに自動変換するアプリを活用した。

来春中1からハイブリッドインタークラスを実施する工学院大学附属中学校・高等学校。その準備は着々と進んでいる。グローバル教育、イノベーション教育、リベラルアーツを有機的にリンクさせたカリキュラムイノベーションを行っている真っ只中である。

英語科の加藤先生も中心的な推進者の1人で、デジタル教科書と電子黒板を使いながらPBL(プロジェクト型学習)を行うときはマイクロソフトのノートパソコンを使い、デジタル教科書を使いながらPIL(ピアインストラクション講義)を行うときは、iPadを駆使し、来春からのハイブリッドインタークラス開設や2018年に挑戦する国際バカロレアのディプロマの準備を進めている。by 本間勇人:私立学校研究家

(中3の分割授業は、PBLスタイルで行われた)

共立女子のブックトークが一大プロジェクトである理由は、「関係」というキーワードにある。米津先生によると、「課題図書」と「関係」する本を探し、その関係について考え、思いを馳せるというのが大きなねらいの1つであるが、その「関係」が同じジャンルの本から、異なるジャンルの本に広がることも期待しているという。多角的かつ多次元という柔軟な≪関係性≫を見出す挑戦ということだろう。

(取材で訪れていた時、ちょうど校長室では、共立祭の実行委員、生徒会のメンバーが集まっていた)

中1から中3までのブックトークを見たが、どの学年の生徒も、2分間のプレゼンにいたるまでの緊張感と不安を乗り越え、懸命に本番を乗り越え、あふれる興奮を抑えながら、友達のブックトークを聞いている。

その姿には、創造的な自信ともっとこうすればよかったという次への想いが映し出されていた。そして、最後に、互いに「賞賛コメント」を交換し合ったときは歓喜が教室にあふれ出た。

夏休みが終わり、新学期が始まるや、共立女子では、一大プロジェクト「ブックトーク」が開かれる。夏季休暇中に課題図書が2冊出されている。生徒は、どちらか1冊は感想文の対象として選ぶ。そしてもう一方は、ブックトークで紹介する対象とする。

ただし、その本を紹介するだけではない。その本と何らかの関係がある本を探してきて、その関係が何であるか発見したり気づいたりしたことをスーパープレゼンテーションする。

時間は2分。中学1年生から3年生まで、約1000人の生徒が全員プレゼン。国語科と図書室のコラボであるが、1000人もの中学生全員が行う学校挙げての一大プロジェクトのスケールで開催される。by 本間勇人:私立学校研究家