桜丘 桜華祭が映し出す「学習する組織」(2)

キャンナビからビジョンの継承始まる

キャンナビからビジョンの継承始まる

桜丘中学・高等学校(以降「桜丘」)の文化祭「桜華祭」は、在校生の知の発達を一望に眺めることができる。なぜこんなに生徒が成長するのか。その秘密について探究した。(by 本間勇人:私立学校研究家)

文大杉並のダンス部パフォーマンスにもアートの精神はみなぎっていた。ダンスが身体による表現であることは言を俟たないとして、それが「感動」を生むアートになり得るのは、踊る者と観る者の創造的感応とでも言うべき空間が文大杉並に用意されているからである。

文化学園大学杉並中学・高等学校(文大杉並)の薔薇祭は、アートの精神がほとばしる大イベントである。数あるイベントの中でも圧巻だったのが、全国の高校でもトップレベルとして有名なファッションショー、そして、感受性豊かな「内面」を「全身」で表現するダンスパフォーマンスである。学習指導要領の観点を遙かに超える教育活動の成果の一端を紹介する。(鈴木裕之:海外帰国生教育研究家)

順天学園は、多重機能、多様性、多重知能など多くの角度・多くの環境からものの見方・考え方を身につけられる。しかし、それは均衡点を見いだすことができるからだ。均衡点とは4Cの重心であるかもしれない。さて、「北斗祭」でもう一つ「多」のつく活動を見つけた。

「多」という言葉と「均衡点」が意味するところは、自然の摂理と一貫する。しかも、その摂理は、自然のみならず、社会や人間の精神にも生態系さながらリンクしているはずだという仮説を立てるのが21世紀型スキルとか21世紀型教育のものの見方・考え方である。学園には「順天求合」に込められたコンセプトがたしかに花開いていた。

順天は、179年前に誕生した。和算の大家福田理軒が創設。その教育理念である「数は宇宙に在りて術は人に在り」「自然の法則に従い、互いに真理を探求する」は校名「順天」に内包され、今も脈々と続いている。当時の和算は、壮大な宇宙学でもあっただろう。身近に壮大な自然に触れ、街や田園のランスケープを眺めることもできた。そして日々天変地異と社会的不安の中で人々は生き抜いていた。

福田理軒は、その三者に何とか宇宙の法則を見出しゆるがぬ真理を見いだそうとしたに違いない。その均衡点は、しかしながら、いまだに人間は手にしていない。手に入れたと思うや、するりとどこかに見えなくなってしまう。

したがって、その順天求合の精神は、21世紀の今もなお希求されるものであり、その追求のスキルを養うことこそ21世紀型教育。順天の文化祭「北斗祭」にその文化遺伝子<ミーム>を見出した。 by 本間勇人:私立学校研究家/21会リサーチャー 松本実沙音(東大文Ⅱ)

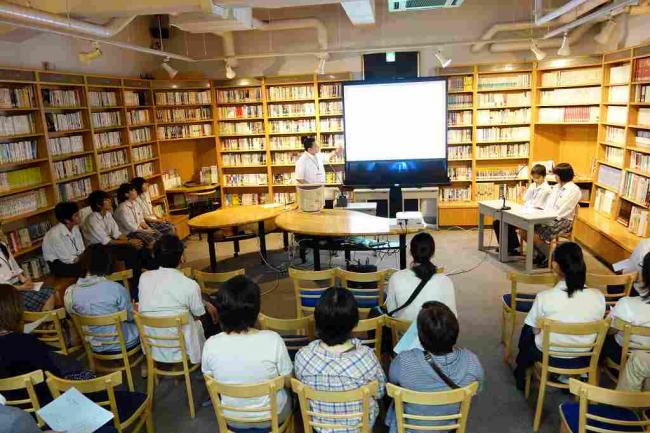

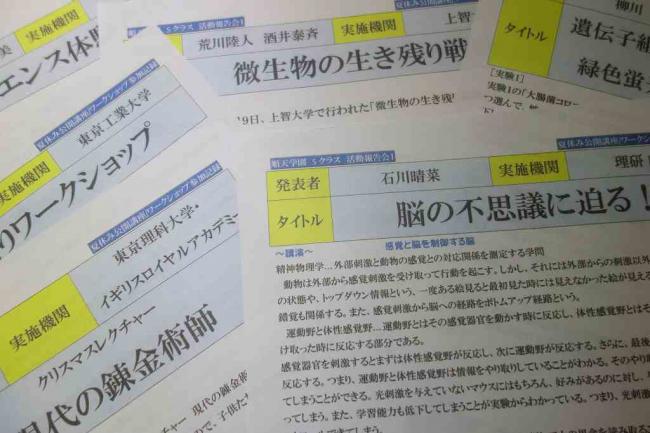

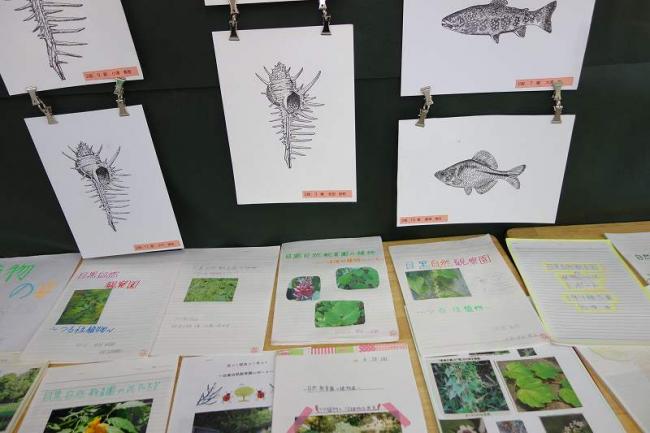

東京女子学園のクリエイティビティは、女学生の系譜の現代化から生まれてくる特徴が際立っていることがわかったが、そもそも創造性の源泉はどこかというと、それはとにかくlearning by makingから始まるということである。それは、創作ダンスや筝曲の演奏、吹奏楽、美術などの芸術だけではなく、理科、数学、社会など各教科にもあてはまるほどの徹底ぶりである。

東京女子学園のクリエイティビティの構造が「女学生の魂=創造性×近代化された日本の女性のセンス」となっているのではないかという想いは、ダンス部と筝曲部のパフォーマンスをみて、さらに深まった。

今年、東京女子学園は、創立110周年を迎えた。1903年(明治36年)東京府内で高等女学校として認定第一号の学校。女学生の系譜のルーツである。今年の文化祭「梅香祭」は、21世紀型女学生にふさわしいクリエイティビティを解き放った。

しかも、東京女子学園流儀の創造を生み出すシステムも随所に見える化。生徒自身が創造の方法(学ぶ力・学ぼうとする力)を共有していた。その方法を探った。 by 本間勇人:私立学校研究家/永田修介(東京理科大学1年):リサーチャー