21世紀型教育機構は子供たちの未来価値を生み出す拠点。

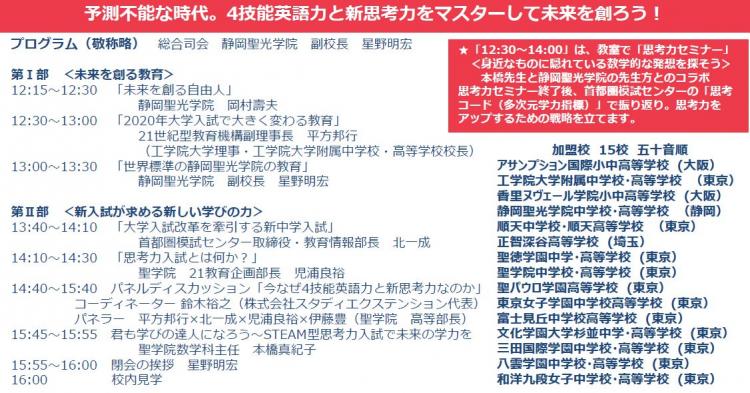

静岡新聞(2018/9/4 08:19)に記事「今後の教育考える 静岡聖光学院 中・高でシンポ」が掲載されました。9月2日(日)、静岡聖光学院で開催された「第2回21世紀型教育機構静岡シンポジウム」についてです。

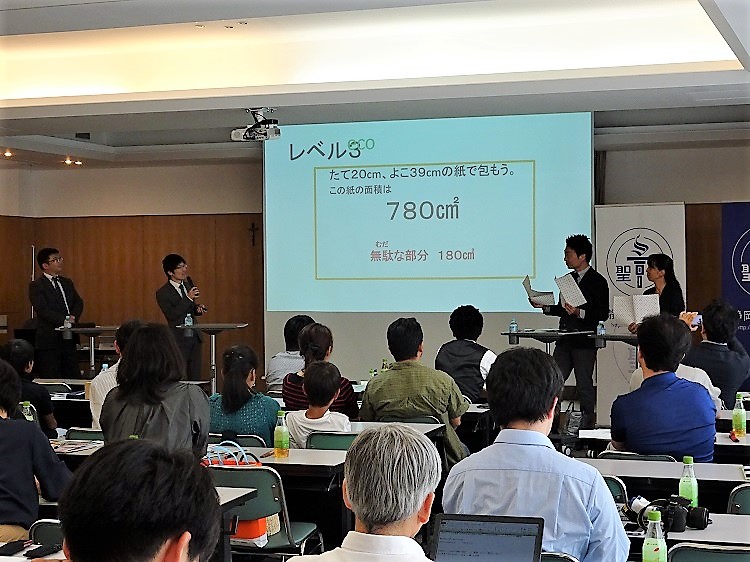

<パネル討論では、聖光学院の教諭らが新たな大学入試制度に向けて「問題への回答に至る過程が大切になる」との見解を示した>と数学的思考力についてのコメントも的確に書かれていました。

また、聖学院の伊藤先生と静岡聖光学院の田代先生のトークセッションで活用された、静岡聖光学院のマレーシア研修の動画がYouTubeで発信されています。

参加した同校の生徒が、このままでは日本は危ないという危機意識を抱き、なんとかしなくてはならないと強い意志をもったときのシーンを見ることができます。

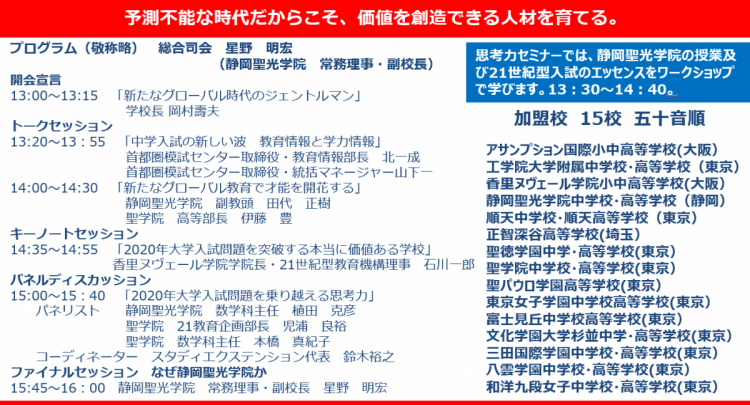

9月2日(日)、「21世紀型教育機構静岡シンポジウム」を開催しますが、ここでは、教育改革の新しい意味が語られます。すでに、5月27日、プレ「グローバル教育カウンシル」を機構の加盟校と行い、その新しい意味をワークショップでシェアしています。

それを人類の子供たちのことを思い、新たな教育に関心のある方々とシェアしたいと考えています。

実は、21世紀型教育機構の改革は、本格的には4年前から始まっています。ですから、その成果がでるのは、2020年の大学入試改革と重なっているのです。しかし、21世紀型教育改革の波は、今の中1から高1までではなく、学校全体にその波は影響しています。

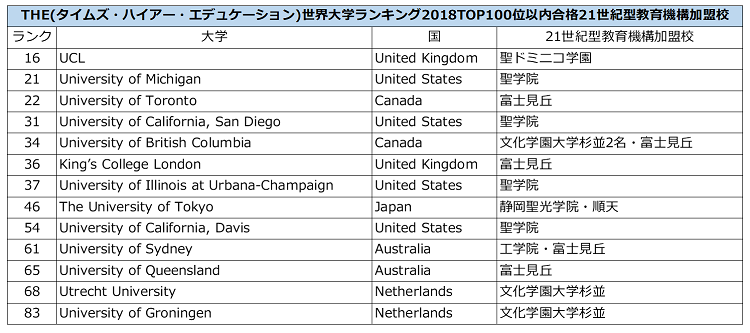

したがって、今春、世界大学ランキング100位以内の世界のTOP大学に、加盟校から17名が合格しています。100位内の大学というのは、世界の大学の0.5%です。ですから、あえて偏差値でいえば、75以上ということになります。

中学入試市場の偏差値は、母集団が小さいですから、この事実と符合しません。あくまで、相対的な数値です。大事なことは、21世紀型教育機構加盟校の教育の質は世界に通じるというコトが、2020年を待たずして証明され始めているという事態です。

そして、何が新しい意味かというと、日本にいると、世界大学ランキング100位以内の大学を受けようとすると、東大と京大の両方受けることはできません。選択肢は1つです。ところが、世界に視野を広めれば、カルティックとハーバードを受けようと思えば可能です。そして、両方合格して、宇宙工学はカルテックの方が研究しやすいだろうと判断して、カルテックを選ぶということができます。実際そういうケースは多いのです。

TOPの選択肢がす少ない場合、合格するために、そこの大学の入試に焦点をあてた受験勉強が中心になります。入試に出るから勉強するという学びの習慣ができます。ところが、選択肢がたくさんあると、また海外の大学入試の特色がそうだということもあるのですが、未来に自分のやりたいことで価値を認められる探究を中心に広く深く学ぶ習慣が身に着きます。

これだけ学んだ自分を受け入れるかどうか大学にアピールするのが大学進学準備の目標です。つまり、キャリアデザインの一環として、すなわち自分の人生全体を考える過程として大学進学準備はあります。

「進路先に合格するための大学受験教育」から「人生全体を実現する過程としての大学進学教育」へ、21世紀型教育機構加盟校はシフトしていることが、上記の世界大学ランキング100位以内の大学合格の一覧によって示唆されています。

2020年大学入試改革の本意も、ここにあります。21世紀型教育機構加盟校は、はやくもそれを実現しているわけです。そして2020年には、その成果があふれでるでしょう。

ところで、大事なことは、このような世界大学ランキング100位以内に進むには、広く深く学べる授業環境、多様なリベラルアーツプログラムなど教育の質が問われます。これは従来のように大学入試問題が解ければ十分であるという教育とはまったく広さも深さも違います。

今回のシンポジウムでは、世界大学ランキング100位のトップ大学が、ぜひうちで研究して欲しいと思うような21世紀型教育とは何かを、シェアしたいと思います。

今や21世紀型教育は、全国に広まっています。昨年から静岡でもその挑戦が行われています。

そして、静岡から世界を変える人材育成を使命とする「静岡聖光学院の教育の挑戦!」は、今までに体験したことのない教育で、未来の学校のターニングポイントの大きなヒントとなるはずです。

同機構同士校の聖学院の先生方もかけつけ、21世紀型教育がいかに生徒1人ひとりの未来における価値を創造する教育なのか解き明かしていきます。この静岡聖光学院と聖学院の協働シンポジウムが、より静岡だから21世紀型教育の特色も映し出すでしょう。

当日は、全国を飛び回り、21世紀型教育の重要性を提唱している同機構理事である石川一郎先生も登壇します。2006年以降に生まれた「人類の子供たち」世代が、本当に必要としている教育とはなにか?従来型の教育を変えなければ、「人類の子供たち」世代を窮地に追いやる可能性もあることも、私たちはきちんと自覚し、彼らの明日の世界が明るいものになるには、どんな能力資質、技術を身につける教育を創出する責任があるのか、希望の道を熱く語ってくれるでしょう。

当日は同時開催で、思考力セミナーも開始します。「人類の子供たち」世代が、実際に身につける思考の技術を体験できます。中学入試の新しいウネリを「思考力入試」で創出した聖学院の先生方と静岡聖光学院の先生方が協働してプログラムをデザインします。

今回登壇する聖学院の新タイプ入試に挑戦している先生方は、各メディアで頻繁に取り上げられ、「人類の子供たち」世代の道をいっしょに切り拓く教師として高い評価を勝ち得ています。

ぜひ静岡から世界を変える人材育成の教育とは何かをいっしょに考えましょう。

4月22日に当サイトでは不審なプログラムを検知し、4月26日までサイトメンテナンスのためにサイトをクローズいたしました。

専門チームによる不正ファイルの駆除を行い、現在すべてのファイルの安全性が確認されております。ご不便をおかけしましたことをお詫びいたします。

なお、21kai.comでは、現在新たなサーバーへの移行を予定しています。より強固で安全なシステムを構築するべくリニューアル中ですので、こちらについても近日中にこのサイトにてお知らせいたします。

よろしくお願い申し上げます。

21世紀型教育事務局

WEBサイト運営チーム

21会での対話を通して提出された資料のうち、一部をこちらで公開しています。今後も順次アップロードしていきます。

下のリンクをクリックすると資料にジャンプします(資料を読むためには、アドビPDFリーダーが必要です)。

|

(Youtubeにジャンプします。 音声にご注意ください |

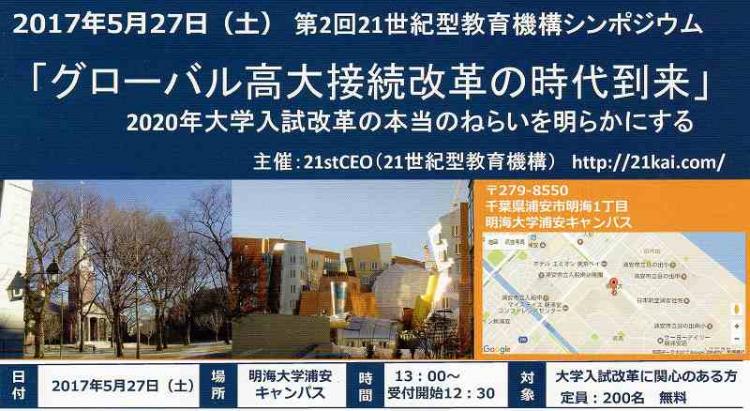

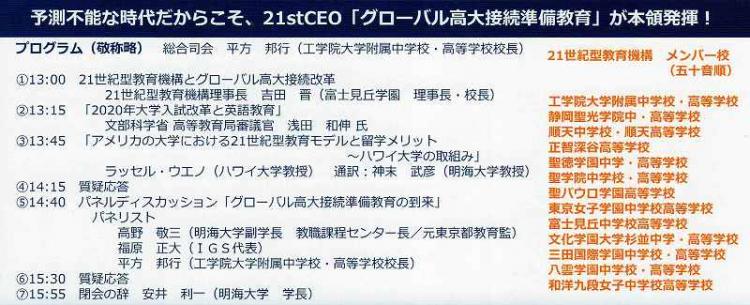

5月27日(土)、明海大学で行われる「第2回21世紀型教育機構シンポジウム」では、「高大接続改革」が「グローバル高大接続改革」という時代背景があることを皆様と共有したいと思います。今週、文部科学省の「高大接続システム改革会議」は、2020年の大学入試改革の大きな柱である新テストに関連する「4技能英語の入試」と「国語と数学の記述問題」の例を公開しました。

CEFR基準でB2以上の英語力や知識論理型思考力から論理創造型思考力へシフトするビジョンが明快に見えました。メディアや多くの識者は、採点システムや財政的な課題を指摘しつつも、それをいかに乗り越えていくかが重要であることを示唆していました。

そして、なぜ乗り越えなくてはならないかは、子どもたちに開かれている第4次産業革命を成功させる必要があるからです。あらゆる活動は、常に光と影があります。その矛盾やジレンマ、アンビバレンツな事態を前にして、回避したり逆もどりするのではなく、私たちは創造的にそのダブルバインドを解き、凍てついたネガティブマインドを溶かす使命があります。

変化を前に背を向けて変わりたくないと臆している方々と勇気と自信をもって進むためにも、試行錯誤の果てではありますが、いっしょに成功事例を創っていきたいと思います。幸い、21世紀型教育機構には、「高大接続システム改革会議」のメンバーが3人います。今回はそのうちの2名、本機構理事長の吉田先生、副理事長平方先生が登壇します。

今まさに旬の教育政策の希望と乗り越えるための提案をシェアできるでしょう。そして、そのための具体的な教育活動である、「グローバル高大接続準備教育」の情報もゲットできます。写真は、今回のシンポジウム参加定員200名の方とシェアする限定資料です。時代の変化と教育活動の変化は同期していて、どんどん進化しています。

「グローバル」という言葉自体、その意味や意義について再構築する時代です。次回シンポジウムあるいはセミナーに向けて、リーフレットははやくも書き換えなければならないのです。そのため、この資料は当日限りのものとさせて頂きます。当日お会いできるのを楽しみにしております。

文部科学省は5月16日、大学入試センター試験に代わる新テスト「大学入学共通テスト(仮称)」の実施方針案を公表しました。約30年ぶりの入試改革は、「脱知識偏重」を目指し英語の民間検定試験活用と、国語、数学への記述式問題を導入します。

このような思考力重視の知の改革ともいうべき時代の背景には、第4次産業革命との遭遇があります。そこでは、高次思考によって、サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、アート、マスマティックス(STEAM)の分野で革新を起こせるイノベーターの育成が急務なのです。

そのためには、大学の改革、それに適切に接続できる高校教育、世界の産官学との知のコラボレーションが必須となります。どんなに優秀な人材も一人では、人工知能にはかないません。どんなに優れた高校や大学も、一高校、一大学では、革新のスピードに追いつけないでしょう。

「高大接続」は、一人の人間の進路を決めるだけのものではなく、グローバルな世界の行く末を決める重要な「環」なのです。この「環」は、多様で多角的なネットワークを結びつけます。今回の文部科学省の2020大学入試改革は、日本だけの問題ではないのです。今はまだほとんど気づかれていない「グローバル高大接続準備教育」は、やがて注目される時がやってくるでしょう。

5月27日(土)、21世紀型教育機構は、文部科学省と先進的グローバル教育プログラムを開発している明海大学と連携して、大学入試改革の本当のねらいとそれにつながる「グローバル高大接続準備教育」について考えます。

本シンポジウム開催の情報が、大學新聞(2017年5月10日)でも紹介されました。

【新たな教育イノベーションが予測不能な未来に希望を開く】

こ

なお、登録いただいたメールアドレスには、21世紀型教育機構関連イベントのご案内をお送りすることがあります。それ以外の目的で個人情報を利用することはございません。

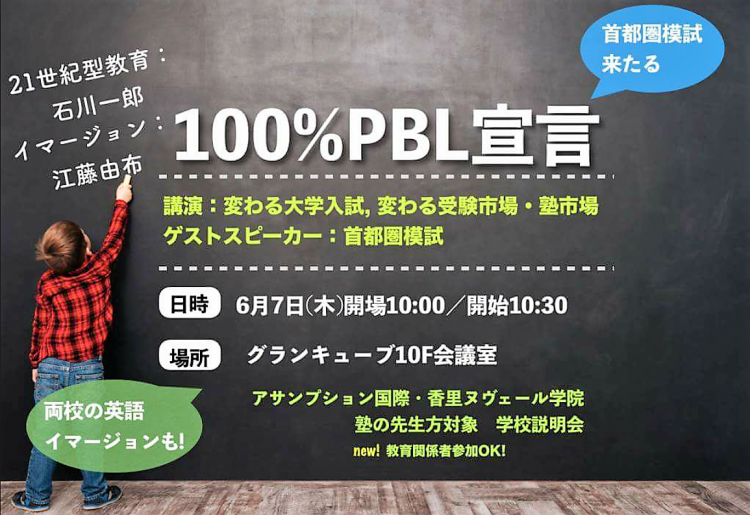

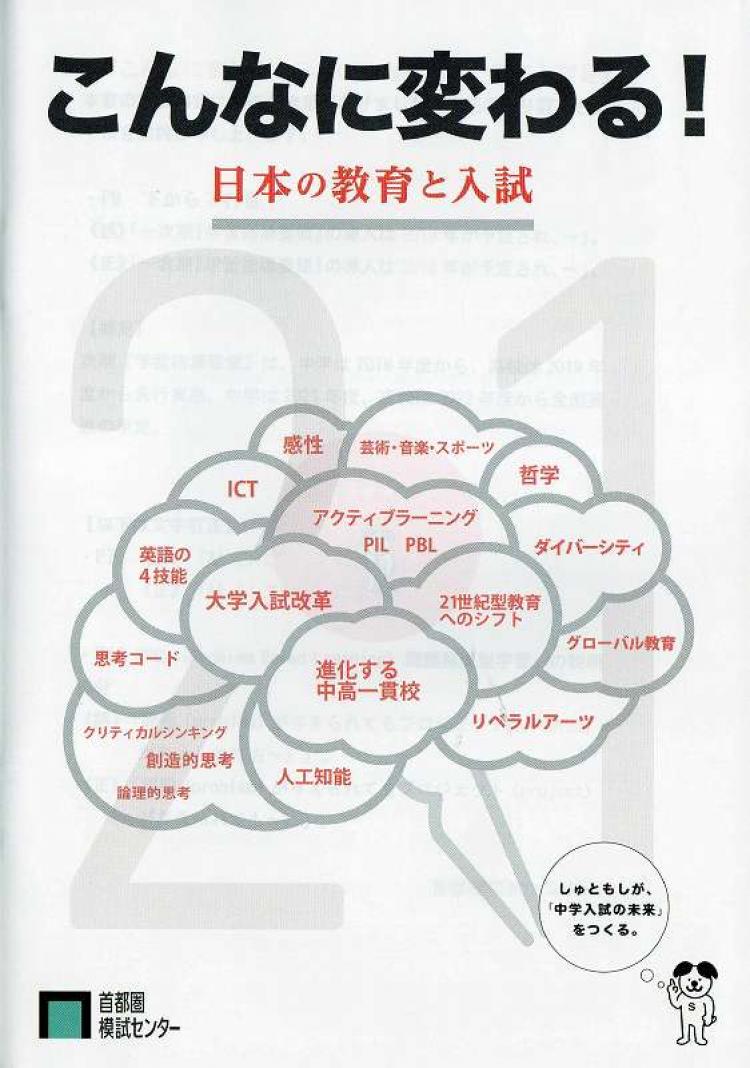

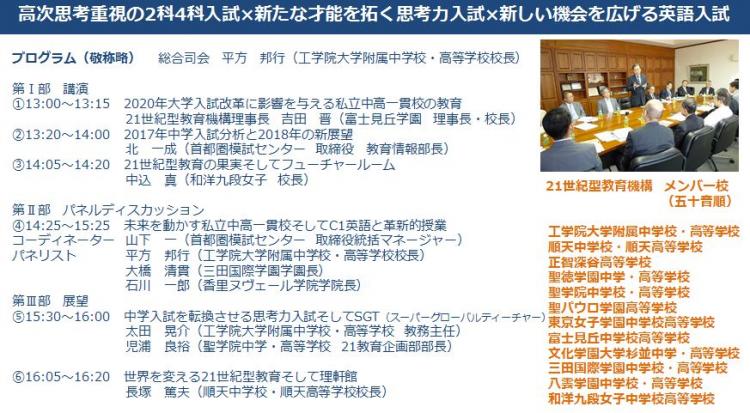

2017年2月19日(日)第1回新中学入試セミナーで、首都圏模試センターの取締役 教育情報部長北一成氏の基調講演があります。

その際、参考資料として「こんなに変わる!日本の教育と入試」という冊子が配布されます。昨年「統一合判」の保護者会などでも配布しましたが、今セミナーで内容をさらにバージョン・アップします。

そして、パネルディスカッションでは、三田国際学園の大橋学園長、工学院の平方校長、香里ヌヴェール学院の石川学院長が登場します。コーディネーターは、首都圏模試センター取締役統括マネージャーの山下一氏。山下氏は、首都圏模試センターが開発した立体偏差値=多次元偏差値=思考コードを用いて、入試問題や同模試センターの模試の過去問などの学びのスキルをアップする計画を立てています。同センターの思考コードと各学校の思考コードやメタルーブリックの違いや共通点に切り込みます。

これによって、各メディアで一斉に注目された2017年度中学入試における「思考力入試」の本当のねらいを議論していきます。そのサンプル参考資料として「偏差値アップ指南書 偏差値10上げる為の統一合判利用法」を配布します。ただし、この資料は、今回のセミナー限定版の超貴重資料で、無料で配布します。

2017年は、政治経済、環境問題、格差問題、第4次産業革命という産業構造などのグローバルな情勢が一挙に変わる大きなゆらぎが起きています。その変化によって、私たちの生活もダイレクトにゆさぶられていますが、教育の領域もその例外ではありません。そして、中学入試にも大きな転機をもたらしているのです。

2020年の大学入試改革や学習指導要領の改訂もその大きな変化のあらわれですが、2017年の中学入試は、2020年大学入試改革よりももう少し未来を見据え始めました。2030年以降のハイパー不確実性の時代がそれです。子どもたちがこの難局を乗り超える才能を拓くことが最優先の課題であり、その課題を解決する文脈の中で、新中学入試改革が動き始めたのです。

思考力入試や適性検査型入試、英語入試が大幅に増えたのは、その象徴的な動きです。既存の学力のみならず、未来への潜在的な考える力や言語能力への挑戦の扉を開いたのです。

今後、新中学入試は、さらに加速することが予想されます。おそらく「選抜する入試から才能を拓く入試へ」大きく舵をきることになるでしょう。それに伴い、私立中高一貫校の教育と学びが高次思考力重視へと大きく転換するでしょう。

このウネリは、実は2科4科入試の内容においても大きな影響を与えます。果たして問題の質はどう変わるのでしょうか。転機の象徴である「思考力入試」や「英語入試」はどう進化するのしょう。ハイパー不確実性の時代にもかかわらず、21世紀型教育機構のリーダーが大胆に予測します。いっしょに未来をイメージし、いまここで変わる中学入試の動向を共有いたしましょう。

こ

なお、登録いただいたメールアドレスには、21st CEO 関連イベントのご案内をお送りすることがあります。それ以外の目的で個人情報を利用することはございません。