聖ドミニコ学園 21世紀型教育いよいよ発進!

GW明け早々の5月14日、聖ドミニコ学園は2019年度からスタートした新コースの授業を塾関係者に公開しました。英語によるサイエンス授業を説明会に出席している塾関係者に披露するなど、2020年度入試に向けてさらなるチャレンジに着実に歩を進めている様子がはっきりと印象づけられました。21st CEOに参加し2年目を迎える聖ドミニコがいよいよ本格的な21世紀型教育を発信させます。 by 鈴木裕之:海外帰国生教育研究家

GW明け早々の5月14日、聖ドミニコ学園は2019年度からスタートした新コースの授業を塾関係者に公開しました。英語によるサイエンス授業を説明会に出席している塾関係者に披露するなど、2020年度入試に向けてさらなるチャレンジに着実に歩を進めている様子がはっきりと印象づけられました。21st CEOに参加し2年目を迎える聖ドミニコがいよいよ本格的な21世紀型教育を発信させます。 by 鈴木裕之:海外帰国生教育研究家

21世紀型教育機構は、4月25日(木)に文化学園大学杉並にて、2019年度の第1回定例会を実施しました。

今回の定例会は、「アクレディテーションの意義と厳格化」が大きなテーマの一つです。

静岡聖光学院の21世紀型教育改革のダイナミクスは、4月から急激に力強くなった。PBL型授業が魂の泉となって、あらゆる教育活動で同時多発的にイノベーションが加速した。4月にイートン・カレッジと特別な関係を結ぶことができた。

イギリスでは、ラグビーを大切にしている。大会で優勝するかどうかよりも、ジェントルマンの教養としての価値をラグビーに見出している。文化庁がお墨付きをつけるほど、静岡聖光学院のラグビーをはじめとする部活動はジェントルマンマインドであふれている。

イートン・カレッジはその意味をすぐに理解した。多くの日本の私立学校と交流しているが、静岡聖光学院は、今後サマースクール以上の交流をしていくことになっている。来年は、イートンのラグビーチームが静岡聖光学院にやってくる。ラグビーを通して、国際交流を行う予定だ。

静岡聖光学院の先生方は、教科を超えて同時多発的にアイデアを出し合い、一気呵成に実行に移していく。失敗は試行錯誤の糧である。そもそも学問は仮説、実験、検証、再挑戦が基本だ。このようなが学問ベースの教育を、創設者ピエール・ロバート神父は創った。

それゆえ、PBL型授業などは、当然と言えば当然で、時代の要請に応えるというより、時代が追いついてきたといったほうがよいだろう。しかし、だからといって、これでよいと変えない理由を並べることはない。学問も時と共に変化する。今や1人で研究室にこもって論文を書いていればよいという時代ではない。

今年最後の本機構の定例会が、順天学園の理軒館で行われました。2014年に180周年を迎えた順天は、SGH、21世紀型教育など探究によって未来を創る資質・能力を養う教育を開発実施してきました。また、その探究の原点である創設者福田理軒の精神を象徴する学究的な宇宙観を彷彿とさせる理軒館も建てました。

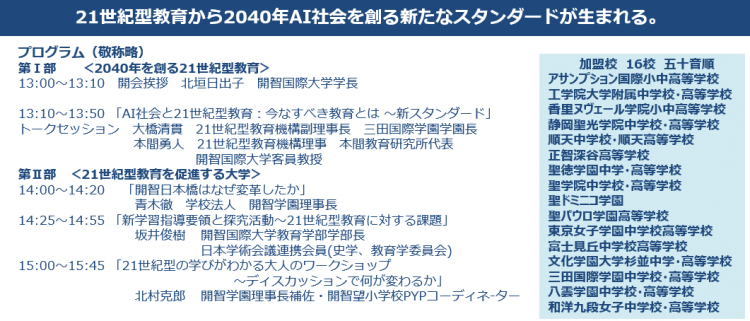

2018年12月16日(日)、平成最後の21世紀型教育機構のカンファレンスを、千葉で開催します。

2040年を起点として2つの未来を創る教育について考えます。

この2つの教育による未来制作方法についいて学びます。

聖徳学園は「国際協力プロジェクト」という授業を高2生全員が年間を通じて行っています。グローバル教育センター長の山名和樹先生がJICA職員や大学の先生など外部の専門家と協力しながら育ててきた聖徳学園独自のPBLです。今年もその中間報告会があるというので見学してきました。 by 鈴木裕之:海外帰国生教育研究家

和洋九段女子中学校・和洋九段女子高等学校(以降「和洋九段女子」と表記)は、21世紀型教育本格実施2年目で、はやくも新機軸を構想することになりました。この新機軸の発見は、準備期間も入れて3年間のPBLへの挑戦の成果でもあると中込校長先生は語ります。

同校の大きな特徴は、中学1年から高校1年生まで、生徒1人1台タブレットを活用するPBL(Problem based Learning)型授業が、すべてのクラスで実施されていることです。2020年には、全学年がこの環境になります。このような環境を教師一丸となって取り組んできたことにより、新機軸は、PBLのトリガークエスチョンを変えるアイデアだけで、飛躍的な学びのパワーを生み出すことになります。

もっとも、このトリガークエスチョンのアップデートこそが新たな難関であることは間違いないのですが、先生方はある大きな覚悟をもってその難関に挑んでいきます。

by 本間勇人 私立学校研究家

9月29日(土)、三田国際学園中学校・高等学校(以降「三田国際」と表記)は、Open Dayを開催しました。関東圏の中高一貫校で唯一のApple Distinguished School(全世界400校)として、尖ったICTの活用をした授業を、全国の教員対象に公開したのです。

同学園は、iTunesUというバーチャルとリアルな学びの場を統合するシステムを活用して、創造的な思考力を養う授業を、すべての教科で、すべての教師が、すべての生徒が展開しています。その創意工夫に満ちた多様な授業が全開されました。

プログラミングで、スフィロは、スターウォーズで登場するドロイドよろしく動いていました。紫の閃光を放ちながら動かしている様子は、あたかも魔法を使っているかのようでした。分科会で、ディスカッションも交えてのリフレクションに、自分たちはどうすればできるのか、自分たちももしかしたらできるのではないかというGrowth Mindsetされていく姿は、三田国際に魅力を感じて入学してくる生徒の様子に重なっていたのです。by 本間勇人 私立学校研究家