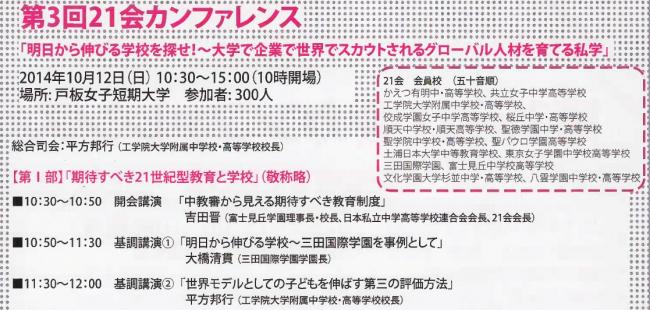

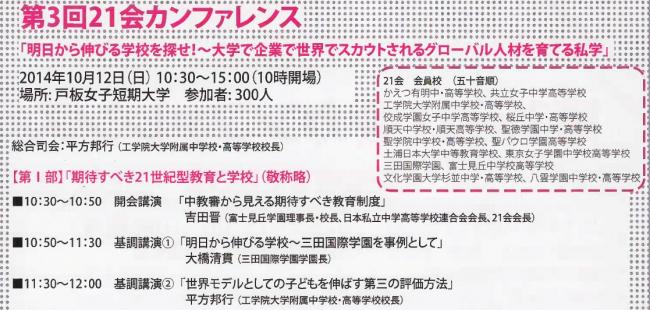

第3回21会カンファレンス

「明日から伸びる学校を探せ!

~大学で企業で世界でスカウトされるグローバル人材を育てる私学」

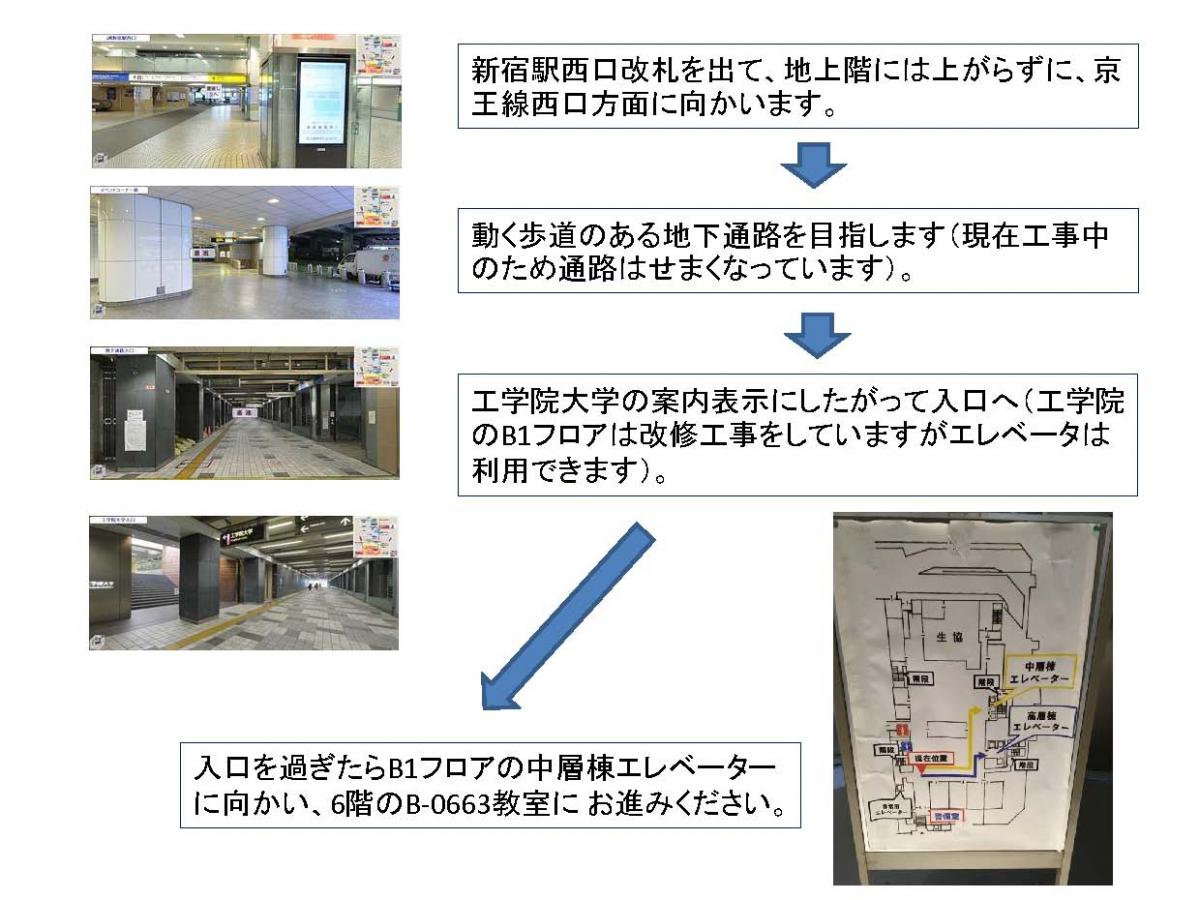

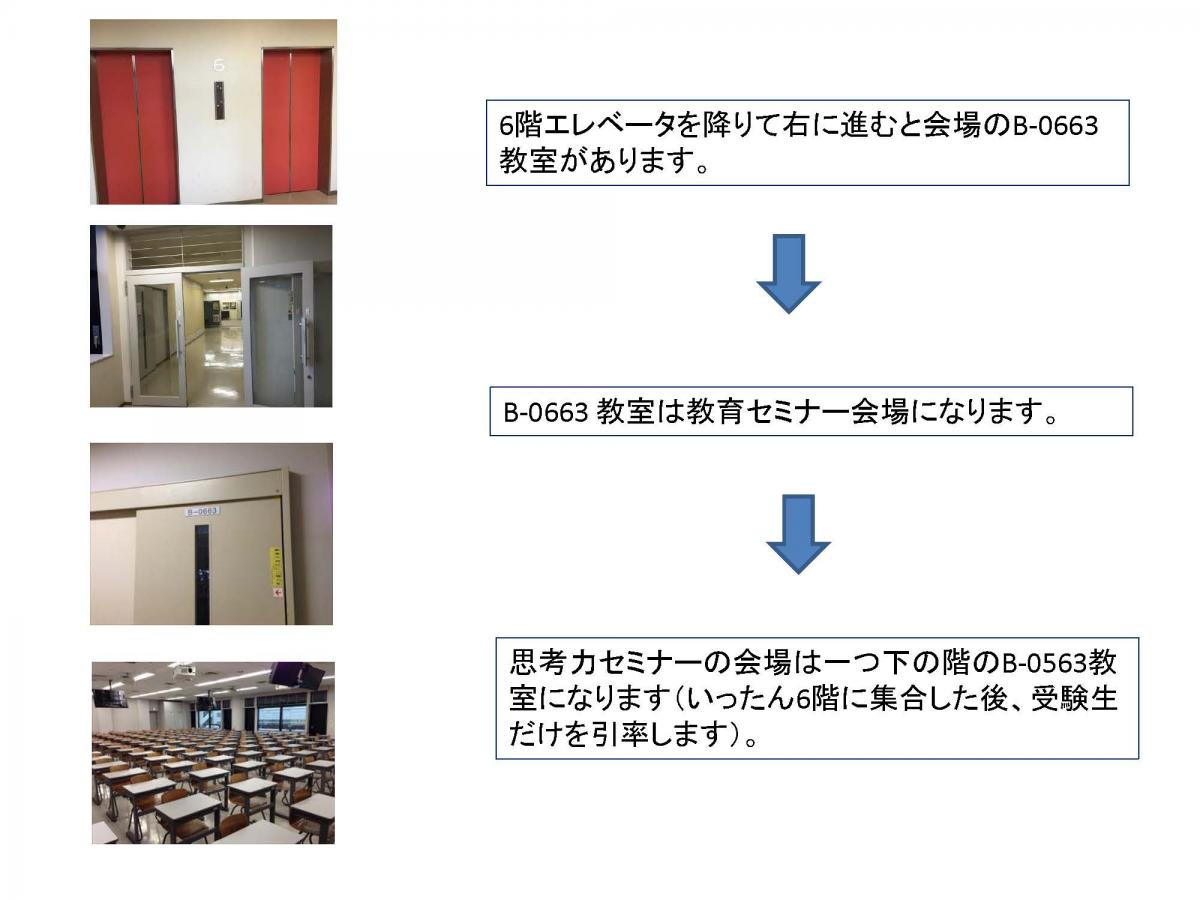

2014年10月12日(日) 10時30分~15時00分(10時開場)

定員 300名

対象 保護者(中学受験・高校受験)、教育関係者

≪お申し込みはこちらから≫ 終了いたしました。多くの方々のご参加に、感謝申し上げます。

(エール大学と芸術交流を行う八雲生:アートでダイバーシティにおける共感を体験)

21会は21世紀型教育の拠点です。社会に期待すべき明日の教育を提言し、同時に自らの学校で、子どもたちと未来に備える学びを創っています。一人ひとりの才能開花と学力向上を促進する21世紀型スキルを開発し、豊かな感性教育の実践によって、社会に貢献する人間力育成に挑戦しています。

そして、「21世紀型授業×テスト×評価」の新たな教育イノベーションの元型を世界に広めていくことをコミットメントします。

第Ⅰ部では、中教審のメンバーでもある21会会長吉田晋先生が、国が押しつける教育制度ではなく、学園生活を通して生徒1人ひとりがグローバルな視野をもち、世界に貢献していけるクリエイティブな環境を支える教育制度こそ重要であることを提言します。

21世紀型教育を推進して奇跡の教育改革を推し進めている三田国際学園の学園長大橋清貫先生は、いまここの瞬間から子どもが目を輝かせて伸びていく学校のありかたについて語ります。いくつもの教育改革に成功してきた百戦錬磨の経験値は、受験生の保護者には学校選択の目からウロコの基準となるでしょう。

1条校でありながら、IB(国際バカロレア)に相当するポストグローバル教育をデザインしている工学院大学附属中学校・高等学校校長平方先生。世界に先駆けた「授業×テスト×評価」のシステムを構築している。日本初の世界標準モデルを披露します。

(三田国際の授業は、「相互通行型×iPad×電子黒板」でアクティブ・インタラクティブ・クリエイティブ。)

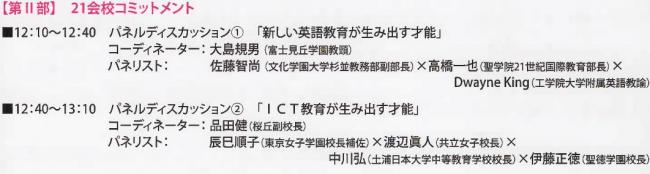

第Ⅱ部 パネルディスカッションでは、まずは使える英語のさらなる英語力とは何かについて、21会校の先生方が実践例を通して明らかにします。

ICT教育に関しても、生徒がICT機器を活用する道具とみなす段階から、ICT機器を自分の創造的な才能を引き出す思考のエンジンとしてみなす段階に進化していることを、21会校の先生方が、実践例を通して明らかにしていきます。

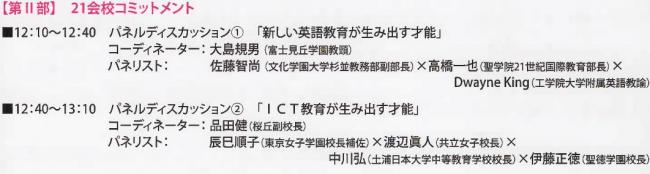

SGH(スーパーグローバルハイスクール)指定校の順天校長の長塚先生は、世界で学ぶばかりではなく、学んだことが世界が必要とする次元で貢献するプログラムを実践しています。世界の行く末と教育のビジョンが共振するポストグローバル教育について解き明かします。

IBレベルの思考力をいち早く育成するプログラムをつくったかえつ有明の副校長石川先生は、生徒1人ひとりの世界観が世界が必要とするイノベーション創発に結びつくために新たな高校教育を開発。世界を読み解く教育から世界を創る教育の21世紀型教育のパラダイムを明かします。

そして、生徒がミケランジェロとダビンチからハートのマークとピースのサインが、ルネサンスのシンボルであったことを発見するきかっけを作ったイタリア探究旅行を実践している聖パウロ学園理事長で21会副会長高橋先生が、ルネサンスから21世紀型教育がマインドセットされていたパースペクティブを見事に論じます。

第Ⅳ部は、21会校の先生方と自分のお子様の未来について、じっくり語り合う個別相談・対話の時間をとりました。受験を通してお子様の人生のパースペクティブをいっしょに見出しましょう。

(聖学院の中3英語の授業。ドラマエデュケーションは、英語を道具から総合的な人間知へシフトします。身体性・感性・知性・行動力など総合的な人間の知を創発するのです。生徒が英語でスキットを議論しているグループワークのシーンです。)