富士見丘 世界標準の教育(3)

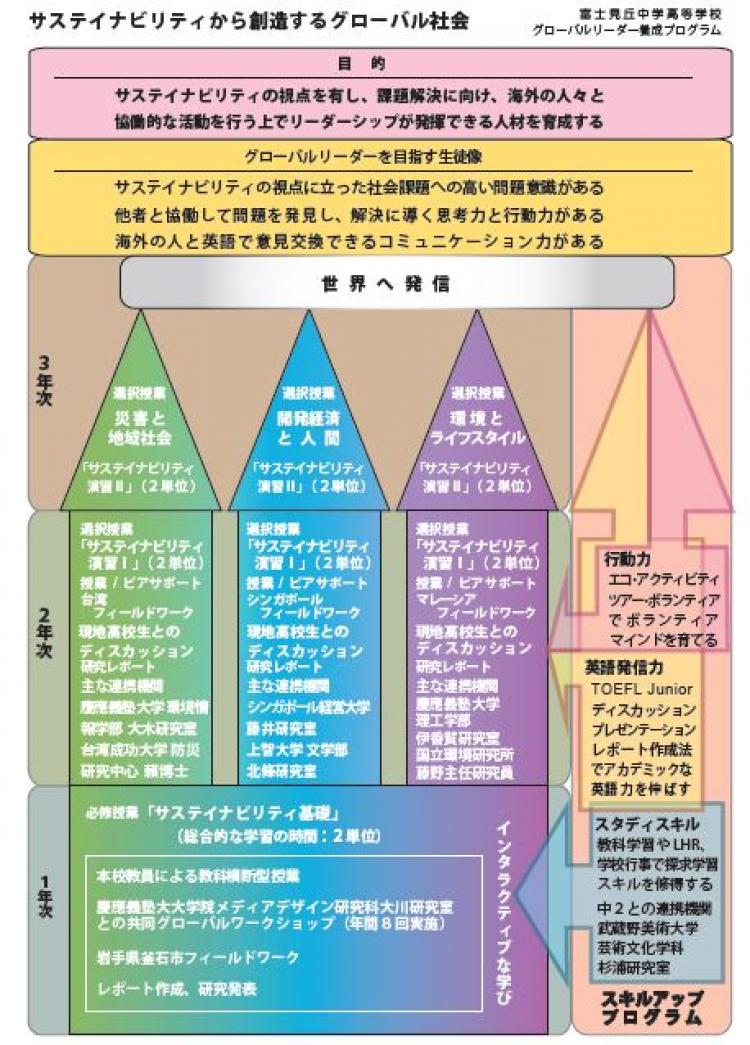

高2生のサスティナビリティ演習の5日前に、高1のサスティナビリティ基礎の授業も取材していた。生徒たちは「災害と地域社会」「開発経済と人間」「環境とライフスタイル」の3講座を一通り受講する。

高2からは、テーマを選択していくが、高1では、一通り社会のサスビナリティはいかにして可能か、多角的な視点から眺めておこうという意図があるのだろう。

ここにも、間口の広い視野を生徒全員と共有しようという富士見丘の丁寧な教育観がある。

また、広い視野を深い考察にシフトしていくためのスタディスキルも学んでいる。高2も高3も、グローバル社会のリサーチが大前提だから、地政学的条件やリスクをリサーチし考察するが、自分のテーマによっては、インターネットぐらいでしか情報を得られない地域もある。

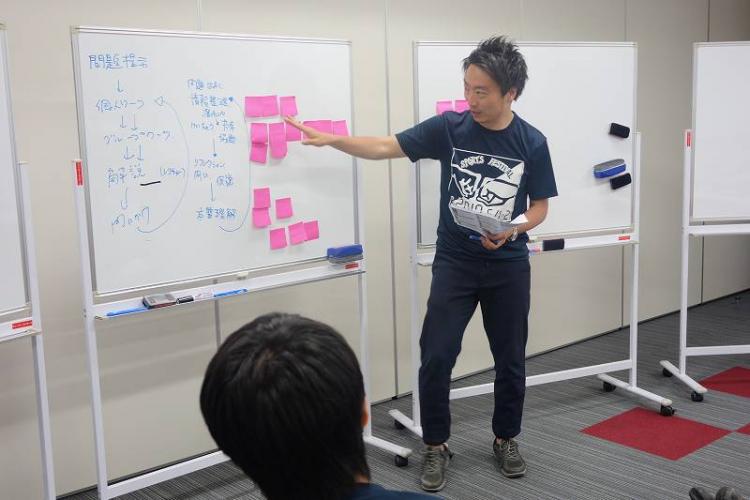

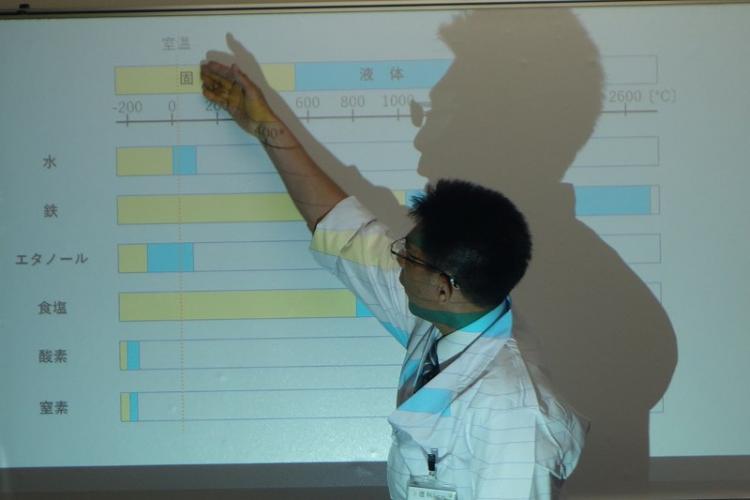

そういう場合は、自分で推理して情報を収集していかなければならない。伊藤先生の「災害と地域社会」の授業では、その地政学的条件やリスクの洞察で必ず使用する地図の読み込みの体験授業が展開していた。国が違っても、緯度が同じであれば、気候条件は似てくるし、地理的条件が似て来れば、同じような産業や経済、都市設計の発展もあり得る。

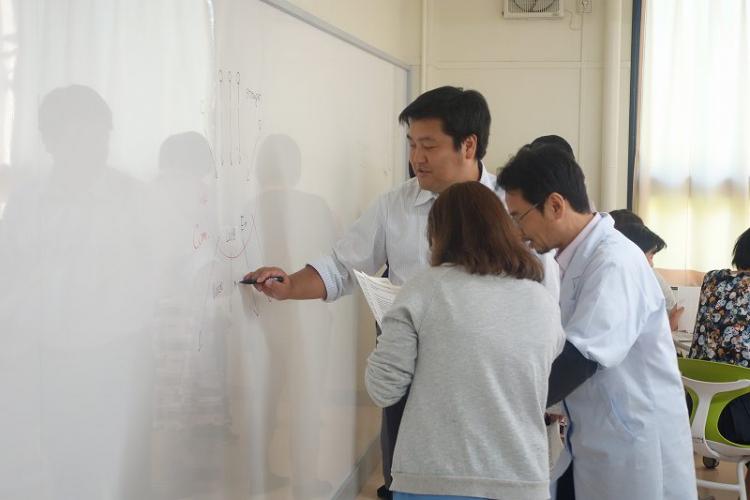

そのため、地図をネット上でどのように活用するか体験するグループワークが行われた。ハザードマップを活用し、どうして危険地帯がここだということがわかるのか地図を見て、推理していく。しかし、現代の地図だと、自然の地形が都市開発によって見えにくい。そのために100年前の明治時代の地図を引き出して、現代の地図と比較しながら洞察していくという授業展開。

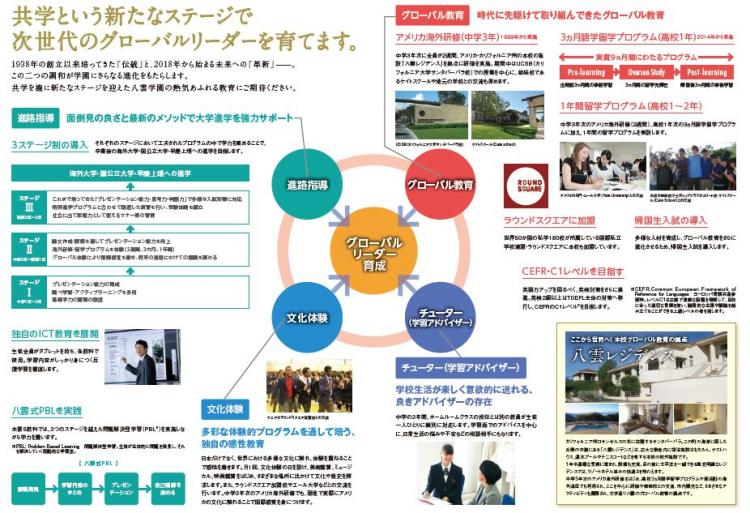

SGHの授業では、グループワーク、ICT、英語は欠かせない。つまり、海外の中高や大学と同じ条件の授業環境を整えている。

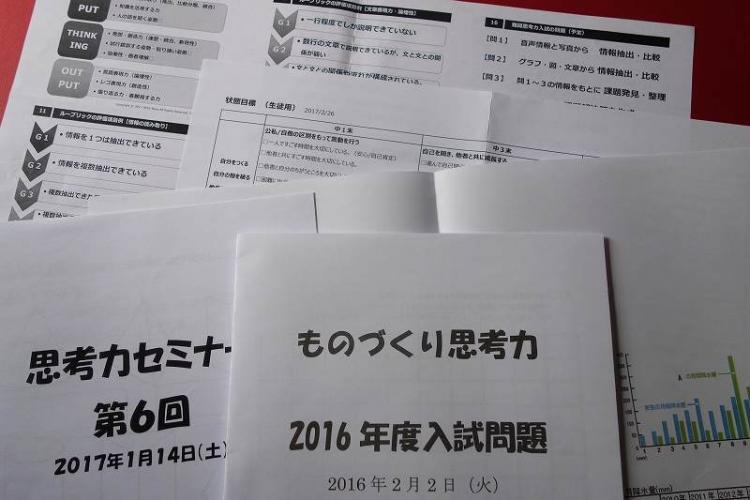

久保先生の「環境とライフサイクル」の授業では、イノベーションの歴史をシェアし、自分がどのような環境やイノベーションに興味があるのかプレゼンした。歴史という<時間軸の比較>のスキルがトレーニングされていた。伊藤先生の授業では<空間軸の比較>のスキルがトレーニングされていたわけであるが、高1生は両方の授業を順番に体験していくから、スタディスキルの全体を体験することができるのだ。

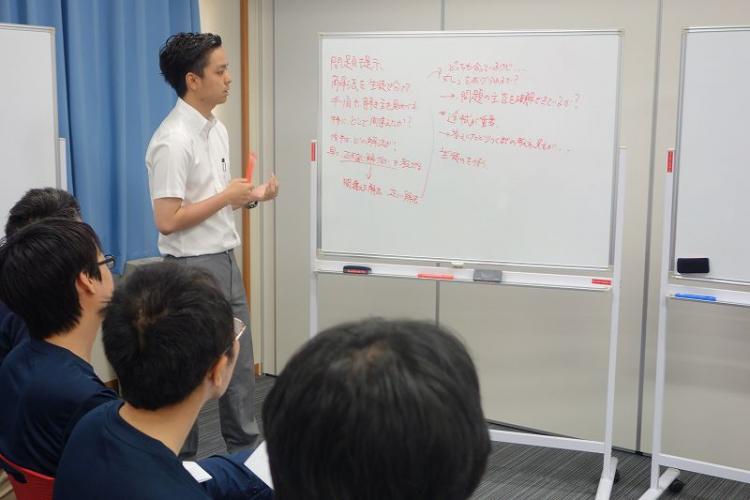

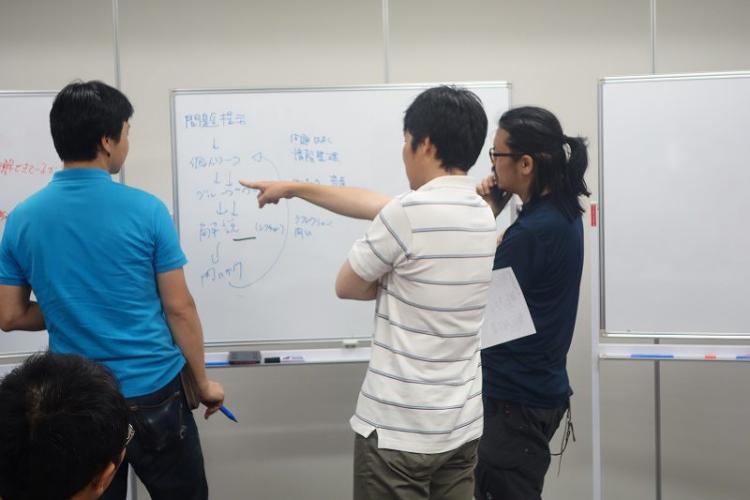

中島先生の「開発経済と人間」の授業では、開発とは何か?人間にとって豊かさとは何か?というこのテーマを洞察する際のキーワードの概念を広げ深めていくために、同校の立地である笹塚という都市は豊かであるかどうかをグループで議論するところから始まった。

お金と時間の比較による洞察など高1とは思えない経済学的な視点を展開するチームもあった。果たして時は金なりかどうか?時間泥棒の出現は人間の何か大切なものを奪っていくのではないか?笹塚という身近なところから、そのような抽象的な一般化へジャンプするロジックが早くも生まれていたのだ。

吉田理事長・校長も毎年SGHを通して、生徒が知的にも精神的にも成長していく姿に目を細めながら、うちの教師の力はなかなかのものでしょうとボソッと耳元でささやかれた。

たしかに、緻密に計算された学びのスタイル、思考のスキルをトレーニングするプログラムデザイン力とグローバルゴールズを達成する世界的視野に基づいた問題意識を引きだす高大連携、海外の高校との連携のプロデュース力に驚嘆しないわけにはいかない。論より証拠、目の前で、生徒たちの創造的問題解決のアイデアが溢れ出ているのだから。

このSGHのプログラムは、もちろんプレプログラムとして中学のホームルームが活用され、6年間一貫した体系的な設計がなされている。このこと自体、日本の教育では稀有なカリキュラムマネジメントである。富士見丘の教育がいかに価値があるか、高い評価される時も近いだろう。