聖パウロ学園 学びの質を求めて(3)

学びの過程は、数学や言語の授業でも

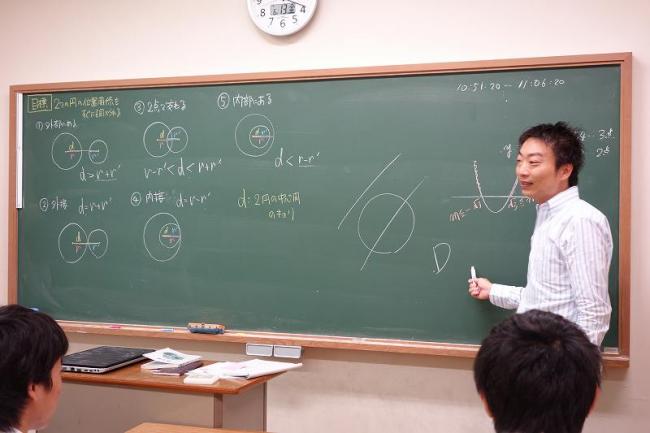

本田先生:私は数Ⅲを担当しています。数Ⅲは、ひたすら微積の計算なので学びの過程がないように思われますが、実は数Ⅰ、数ⅡBで身につけた数学的道具を適用するので、多様で多角的な考え方ができます。ある意味本格的な数学的楽しさがあるわけです。

学びの過程は、数学や言語の授業でも

本田先生:私は数Ⅲを担当しています。数Ⅲは、ひたすら微積の計算なので学びの過程がないように思われますが、実は数Ⅰ、数ⅡBで身につけた数学的道具を適用するので、多様で多角的な考え方ができます。ある意味本格的な数学的楽しさがあるわけです。

学びの過程が価値を生む

倉橋先生:かけがえのない価値は、聖パウロ学園の教育全体で作られます。生徒1人ひとりがこの総合的な教育の中で、それぞれに居場所を見つけて、それぞれの大切な価値を見出すわけです。一般には、その学びの場はイベントや部活とされ、授業はあたかも知識を優先する場として説明されがちです。

しかし、聖パウロ学園の場合、この豊かな自然や宿泊施設、イタリア修学旅行などでかけかがえのない価値を発見する準備は、授業の中にも埋め込まれています。かけがえのない価値ゆえに、発見もまたそう簡単ではありません。あらゆる教育のチャンスをその発見の場にしたいと思っています。

聖パウロ学園は、高尾山に連なる森のキャンパス、宿泊施設、イタリア修学旅行という他校にはない学びのスペースに恵まれている。したがって、同学園の学びの質は測り知れなく豊かで、かつ独自のプログラムが展開している。

高橋博先生(理事長校長)、倉橋和昭先生(副校長)、本田佐和子先生(数学科教諭)、松原由典先生(生徒指導部長)が、聖パウロ学園の学びの質の可視化についてミーティングをしているシーンに立ち会った。大変興味深い話し合いだったので、一端をご紹介したい。by 本間勇人:私立学校研究家

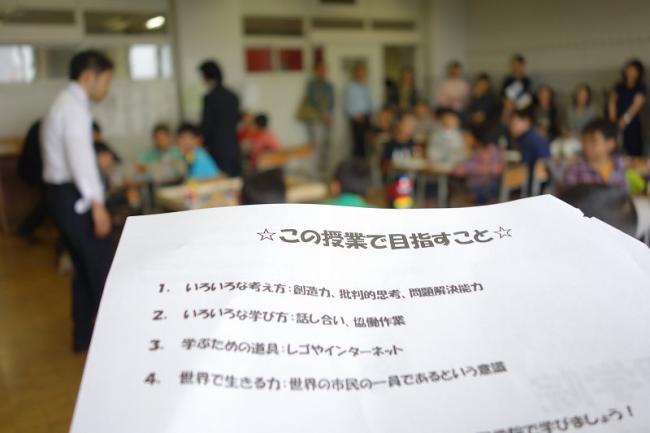

聖学院といえば、今やプロジェクト学習(PBL)の拠点。PBLは、SGH(スーパーグローバルハイスクール)やIB(国際バカロレア)、米国のチャータースクールなどで活用されているアクティブラーニング。大学でも今やっと広まりつつある。by本間勇人:私立学校研究家

(2014年6月8日、男子校フェアで聖学院は「思考力セミナー」を披露)

全国でも珍しいなぎなた部が練習する道場を覗いてみた。

2時限目の実技教科、そして3時限目の部活動、と時間をかけて体験するにつれて、文杉の「知性」と「感性」が磨かれるプロセスが徐々に明らかになってきた。

文化学園大学杉並の教育の質は、全国にその名を轟かせるファッション・ショーや、文化部・運動部の全国大会レベルの活躍に表れている。「感動」をキーワードに、狭い意味での知性にとどまらず、身体的・運動的な能力、あるいは空間デザインにまつわる感性をも磨く文杉の21世紀型教育は、2015年度に開設を予定されているダブルディプロマ取得のコースによって、桁外れの卓越性を発揮することになりそうだ。オープンスクールでの様子からその一端をお伝えする。 by 鈴木裕之:海外帰国生教育研究家