聖徳学園― 創造性を解き放つPBL

聖徳学園の伊藤校長先生は、校長就任以来次々と学校外の団体とのコラボレーションを進めてきました。独立行政法人のJICAや大学の研究室、あるいは地元商店街や地域とのつながりも重視するなど、学校全体がまさにプロジェクト学習をしているかのようです。今回の訪問では、中1の2学期に10週に渡って行われてきた「シネマアクティブラーニング」と呼ばれるプロジェクトを見せていただきました。プロの映画監督とコラボレーションし、ICTを活用しながら進めている授業の様子をご紹介します。( by 鈴木裕之:海外帰国生教育研究家)

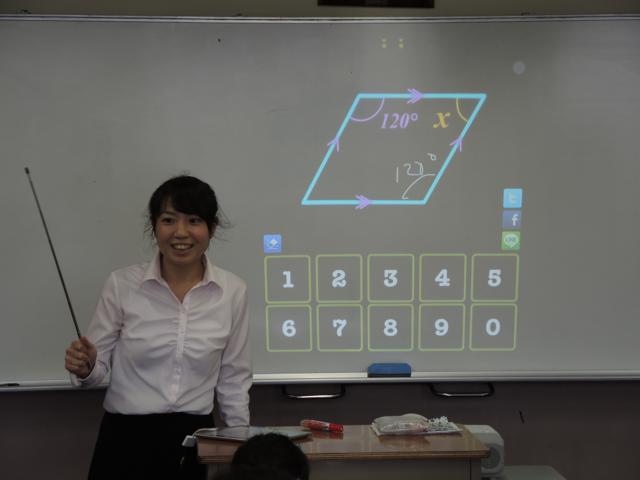

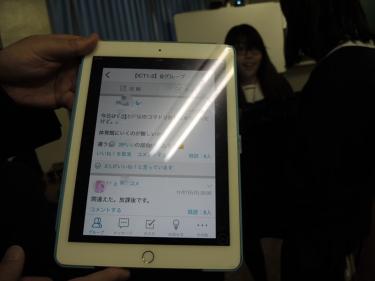

シネマアクティブラーニングというのは、映画監督である古新舜(こにいしゅん)氏が進めているアクティブラーニングで、映画作りを通して教科横断的な学びをチームで行っていくというものです。聖徳学園では、古新監督を講師として招き、トークノートやApple TV、それにiPadなどのICTツールを活用する形で独自のプロジェクト学習に仕立てています。

伊藤校長によれば、映画を学びの題材にしてみようという着想は、欧米の学校で行われる「演劇(Drama)」の授業から得たということです。台本にあるストーリーを再現するドラマの演出に加えて、「撮影・編集」という観点が加わる分、映画作りのプロセスは複雑になりますが、監督業を実際に行っている古新氏がファシリテーターとなれば、細かな枝葉を落として、核となる部分に学びをフォーカスすることが可能になるはずということで実現したプロジェクトなのです。

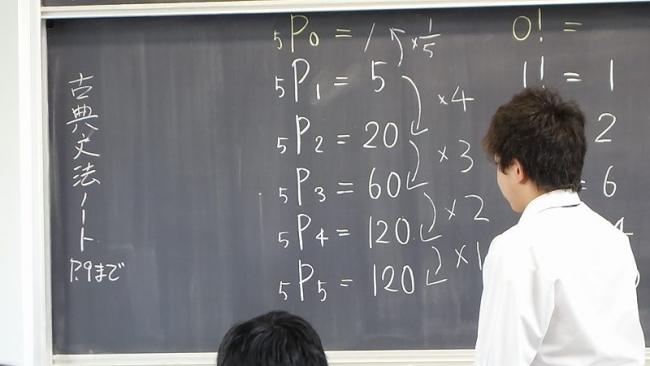

この日は、作品を仕上げるための最後の授業ということで、これまでの復習を兼ねて、古新監督が講義をするところから始まりました。小気味よいテンポと歯切れのよい口調で、これまで進めてきた映画作りのプロセスを確認します。生徒を引きつけながら、一斉授業は一斉授業として効率よく進めていく様子は、大手予備校の講師だったという古新監督の腕がさりげなく発揮されているところでした。

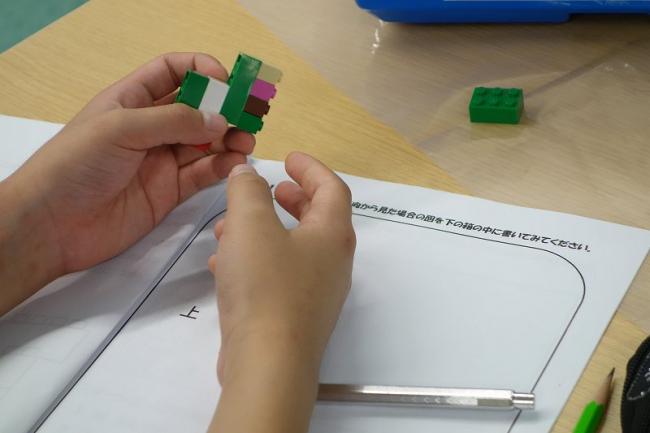

復習とリフレクションが終わると、チームに分かれて作品最後の仕上げを行う時間です。アニメーションの撮影を行うチームは教室に残り、その他のチームは撮り残しているシーンを撮影しに、教室から外へと出かけて行きました。

面白かったのは、台本に忠実に撮影をしていくところもあれば、その場のノリを大切にして台本にこだわらないところもあるなど、それぞれのチームの個性が表れてくるところです。中には、演じたいイメージが先にあり、そのシーンを挿入するために台本のストーリーをその場で作り変えているチームもありました。

古新監督は、どのチームのやり方も尊重し、何かを求められたときだけ助言をしていくというスタンスです。決して自分からあれこれ言わないのは、生徒が自分で気づくことに大きな意味があると、体験を重視しているからなのでしょう。

授業見学の案内をしてくださった伊藤校長は、各チームの撮影を見守りながら、「生徒たちは自分たちの映画が作品として完成した後に、一つ一つのプロセスの意味を振り返ることができてくるはずです」と、このプロジェクトの意義をジグソーパズルを完成させる作業に譬え、体験する学びに大きな意味があると強調されていました。

伊藤校長のお話を伺いながら、アウトプットすることで培われる学びの意義に改めて気づかされました。学びというとついインプットに焦点を置き、インプットがあってこそアウトプットができるかのように考えてしまいがちです。しかし、表現というアウトプットの機会が与えられることによって、自分の新たな可能性が開かれていくような学びだってあり得るわけです。

考えてみれば中学1年生は、つい半年前まで受験のためにインプット重視の学びをずっとしてきたのです。知識を持つことの重要性をいわば強迫観念のように刷り込まれてきた可能性すらあります。そのような学習観からすれば、映画作りにおいても、ストーリー構築や演技力・編集技術など、映画を制作する上で必要となる知識や技能を十分に身につけてから作品を制作するという発想をしてしまうかもしれませんが、そのような技能を重視し過ぎると、「上手くできる」ことに囚われて、自分らしい表現が阻害される場合もあるのです。

中学1年生の時期だからこそ、まずは体験しながら表現する機会をあたえようとするところに、聖徳学園の目指している教育の真髄があるように感じます。それは、生徒を教科という枠に閉じ込めるのではなく、自身を解放する方向に学びを転じようという態度です。そして、古新監督という「プロ」が指導にあたるからこそ、逆に、知識や技能を相対化して指導してもらえることもおそらく織り込み済みであったことでしょう。

まずは自分達のやりたいようにやってみる。そこから学びが始まるということがこのプロジェクトの意義であるわけです。

ICTは、このプロジェクトでも大活躍でした。ICTの環境をバックアップする横濱先生は、伊藤校長や古新監督と非常に良好な関係を築いていることがよくわかりました。授業の狙いや学校の目指す方向といったものを素早くキャッチし、一を聞いて十を知るが如くに必要な環境を整えていくのです。

技術的な興味関心を中心に考えるICT関係者も多い中で、授業に参加する先生や生徒たちの目線に立つことのできる横濱先生は非常に貴重な存在だと言えるでしょう。

iPadは、一人に一台が渡されているので、カメラを2台設置して違うアングルいから撮影することもできるし、一人が台本通りの撮影をしている一方で、その撮影シーンをメイキング映像風に撮るということも可能になります。撮影したものを違うチームにも共有する際に有効なのがApple TVです。また、トークノートというSNSはここでも大活躍していました。チームの打ち合わせは、トークノートを利用して授業前に共有されているから、授業時間は撮影等に有効活用できるのです。

ICTもまた自己を開放し表現するための強力な道具です。YouTuberを人気職業に押し上げるほど映像制作を身近なものにしたiPadやiMovieは、表現する行為を特殊な才能を持つ者だけのものから解放しました。一方で、映像制作以外の才能を発揮する人を活かすこともできるのです。絵を描くのが好きな子は絵を描くところを動画に撮って公開することができるし、野球が好きなのであれば、やはりその自分らしさを記録することもできる。

このようにして出来上がった生徒の作品は2学期の最後に上映会という形で発表され、いったん完結します。しかし、伊藤校長の頭の中では、次のピースがまた用意されていることでしょう。6年間の学びは、ジグソーパズルのような大きな完成図へと向かっているのです。