共立女子 渡辺校長 最高価値の実現の道(2)

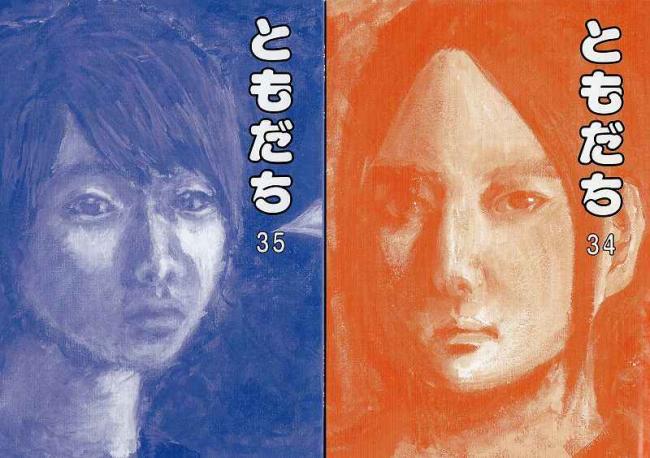

共立の多様な表現

最高の価値はお金で買うようなものではない。最高の宝物は内面にこそある。その輝きを磨き上げて放つことこそ共立の表現である。

共立の多様な表現

最高の価値はお金で買うようなものではない。最高の宝物は内面にこそある。その輝きを磨き上げて放つことこそ共立の表現である。

渡辺眞人校長は、たんに共立女子の学校運営を充実させるのみならず、時代の最高価値を教育を通して実現し続けてきてたし、これからもその灯を絶やすことはない。時代の最高価値とは何か?それをいかにして可能にしてきたのか?平成26年度入学式のときに、インタビューした。by 本間勇人:私立学校研究家

2014年3月21日工学院大学新宿キャンパスにおいて、第1回21会思考力セミナーが開催された。同時開催された保護者対象の教育セミナーでは、「新6年生が直面するグローバル教育と21世紀型学び」というテーマで、21会校の先生方がコラボトークセッションを行った。新小学6年生の保護者、また学校関係者やメディア関係者など大勢の人が集まり、トークセッションが終わるたびに拍手喝采が沸き起こるなど、21世紀型教育に期待が集まっていることを肌で感じることのできたセミナーであった。 by 鈴木裕之:海外帰国生教育研究家

関連記事:

スーパーグローバルハイスクール(SGH)申請の意味

21世紀型教育は生徒の成長の原理を見抜く教育

プロデュースからプロジェクトへ

――ソフトパワーの強化というのは、学校の発想としては興味深いお話ですね。学校教育の内容については、なんだかんだと言っても学習指導要領に規定されているわけですから、さらにソフトパワーを注ぐという発想にはなりにくいと思うのですが、どう理解すればよいのでしょうか?

――「思考力テスト」は「サイエンス科」のプログラムに関係していると思いますが、入試問題は学校の顔であるという意味以上に何かあるような感じがしますが、もしあるとするならばそれは何でしょうか?

2014年中学入試において、かえつ有明では、実数で543名の受験生が挑戦した。中学受験市場全体としてはフリーズしているが、同校の高い人気は注目を浴びている。有明の地に移転し、共学だけど授業は別学という新しい共学校をプロデュースして卒業生も3期目を迎える。

生徒募集と大学進学実績の両輪が大きく回転し始めている。経営の倫理と教育の論理の統合はいかにして組み立てられたのか、その勝利の方程式について、副校長石川一郎先生に聞いた。by 本間勇人:私立学校研究家

【2014年の私立学校】

<今こそ「感性教育」を> 近藤彰郎会長新春インタビュー

底上げ教育と真のエリート教育と感性教育

(ダライ・ラマ法王の八雲学園訪問のとき、チベットTVが近藤校長にインタビューしたニュースの録画。チベット語の吹き替えや字幕をみながら「グローバル・コミュニケーション」とは何かを議論している。「ツールとしての英語」から新たなステージの「グローバル英語」について考える特別講座のシーン)

【2014年の私立学校】

<今こそ「感性教育」を> 近藤彰郎会長新春インタビュー

「制度における大学の今後 私立中高一貫校の今後」

【2014年の私立学校】

<今こそ「感性教育」を> 近藤彰郎会長新春インタビュー

「国の教育と私立学校の教育の役割は違う」

(チベットTVがダライ・ラマ法王の八雲学園訪問の録画を世界に発信

【2014年の私立学校】

<今こそ「感性教育」を> 近藤彰郎会長新春インタビュー

2014年を迎えるにあたり、21会サイト編集部は、21世紀の私学人である近藤彰郎先生(一般財団法人東京私立中学高等学校協会会長、八雲学園理事長・校長)に、今年の私立学校の抱負と展望を聞いた。

§5 大学入試改革の根本問題 ②

§4 大学入試改革の根本問題 ①

§3 高校生の「いまここ」と「未来」をつなぐ大学入試改革を

§2 第4次提言の「論点」と「私立学校にとっての意義」

§1 はじめに~21会私学人が語る

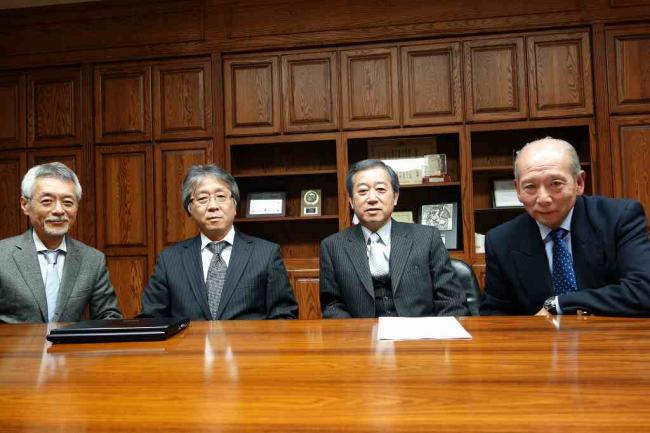

(左から、大島規男先生、平方邦行先生、吉田晋先生、高橋博先生)

「体験・興味関心・共通感覚・気づき・一般化」それぞれの場面での問いかけ

●感性が知性に変わるとき